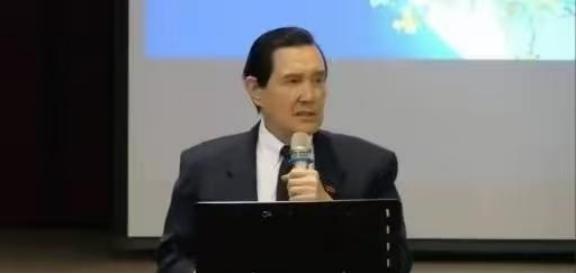

不想“一国两制”,那就“一国一制”。中国台湾的马英九曾表示,台湾不拒绝两岸统一,但是要坚持“不武”原则,坚决不能动武。 在海峡两岸的波澜中,一句老话总让人心生疑问:当“一国两制”的旧框子渐渐松动,新路子“一国一制”浮出水面,马英九那“不排斥统一、坚决不武”的表态,到底是桥梁还是迷雾?统一大门半开半掩,岛内风云又将如何搅动这盘棋局? 上世纪八十年代,中国提出“一国两制”这个大招,本是为香港澳门量身定做的,目的是和平解决国家分裂问题。邓小平同志那时就讲清楚了,“一国”是根本,“两制”是手段,让不同制度在同一个屋檐下过日子。1984年香港回归谈判敲定,1997年国旗升上维港,证明这路子走得通。接着,方案就延伸到台湾,强调统一后岛内可以高度自治,保留社会制度、经济模式,甚至军队和外交权都给留空间。九十年代,中共中央文件反复重申这个原则,邀请台湾各界来大陆看看发展变化。结果两岸经贸热络起来,1992年“九二共识”一谈,双方都认“一个中国,各表其意”,这为后来交流铺了路。 可时代变了,台湾岛内政坛翻云覆雨。2000年后,陈水扁上台搞“一边一国”,两岸关系直线下滑,大陆这边耐心等,经济大门却没关。等到2008年,马英九接棒,国民党重掌大局,两岸终于喘口气。马英九上任头一件事,就是重启海协会和海基会谈判。那年6月,直航协议签了,航班从厦门飞台北,货物从福建港直达基隆,贸易额蹭蹭上涨。 2010年ECFA框架协议落地,台湾农产品、电子产品源源不断进大陆市场,岛内企业尝到甜头。马英九这时候抛出他的“三不”政策:不统、不独、不武。听起来稳当,实际就是维持现状,不推统一、不搞分裂、不动刀兵。国民党内部会议上,他反复强调这个,目的是稳住岛内选民,也给大陆一个信号,和平对话大门开着。 其实,马英九的表态不是随便说说,得结合他的从政路子看。2007年竞选时,他就亮出这个旗号,台北街头拉票,民众听来觉得靠谱。2008年就职演说里,他直言“以不统、不独、不武理念,维持海峡现状”。这套话一出,岛内舆论分成两派,蓝营叫好,绿营质疑。任内,他推动多项协议,2010年ECFA签字那天,重庆江边会场,双方代表交换文件,协议一落地,两岸贸易从几百亿美金跳到上千亿。 台湾水果、纺织品卖到大陆,岛内就业稳了,经济数据亮眼。可马英九也清楚,统一不是喊喊就行,他总说“不统不是排除统一选项”,留了后门。2012年连任后,他又提两岸和平协议,十年内签字的想法一出,立法院外抗议声浪大,民进党直批这是统战时间表。马英九回击,说这是为“不统、不独、不武”加保障,实际是想在和平框架下慢慢靠拢。 现在看,马英九这“不拒绝统一、坚持不武”的说法,搁在“一国两制”框架里,本是积极信号。大陆这边,从来主张和平统一,“一国两制”台湾方案就是给岛内最大诚意:高度自治、共同繁荣。白皮书里写得明白,统一后台湾可保留资本主义制度,军队不设,外交权归中央。香港澳门实践证明,这模式能让“一国两制”互利共赢。可台湾政坛不买账,民进党一口咬定“一国两制”是吞并,国民党也渐生疑虑。 2022年大陆白皮书重申和平统一方针,但岛内民调显示,九成民众不接受“一国两制”。这时候,“一国一制”的声音就冒出来了。说白了,既然两制玩不转,就直奔一制,台湾作为中华人民共和国一个省,融入社会主义大家庭。经济上,大陆市场大门大开,统一进程挂钩政策,支持互利项目,约束分裂行为。 “一国一制”不是空想,得靠实力说话。大陆这些年发展迅猛,GDP稳居世界第二,科技、基建甩开好几条街。台湾经济卡在高科技瓶颈,年轻人就业难,岛内房价高企。统一后,台湾民众能共享大陆红利,高铁网连通海峡,数字经济无缝对接。马英九的“不武”原则,我们赞成,和平统一是首选,但前提是抛开台独干扰。 外部势力插手,海峡巡航常态化,就是给分裂分子提个醒。国民党如今也露真面目,部分人喊“两国论”,真正拥统的声音少之又少。话说回来,寄希望于岛内政党不靠谱,得靠我们自己把握时机。经济融合是抓手,福建金门供水管道已通,厦门台北航班天天飞,民间往来拉近人心。 统一大业,关乎中华民族复兴。马英九表态虽有诚意,但时代已变,“一国两制”针对台湾的灵活空间,用着用着就得调整成“一国一制”。这不是退步,是顺势而为,确保主权完整、制度统一。岛内同胞别被少数政客忽悠,统一不是威胁,是机遇。想想香港回归后,经济总量翻番,澳门旅游业火爆,台湾也能这样。 我们大陆这边,政策一出就是实打实:惠台31条升级版,青年就业创业通道敞开。马英九当年推交流,成果有目共睹,现在接力棒交给新时代,得更坚定。海峡两岸,本是一家,统一是历史大势,谁挡都挡不住。