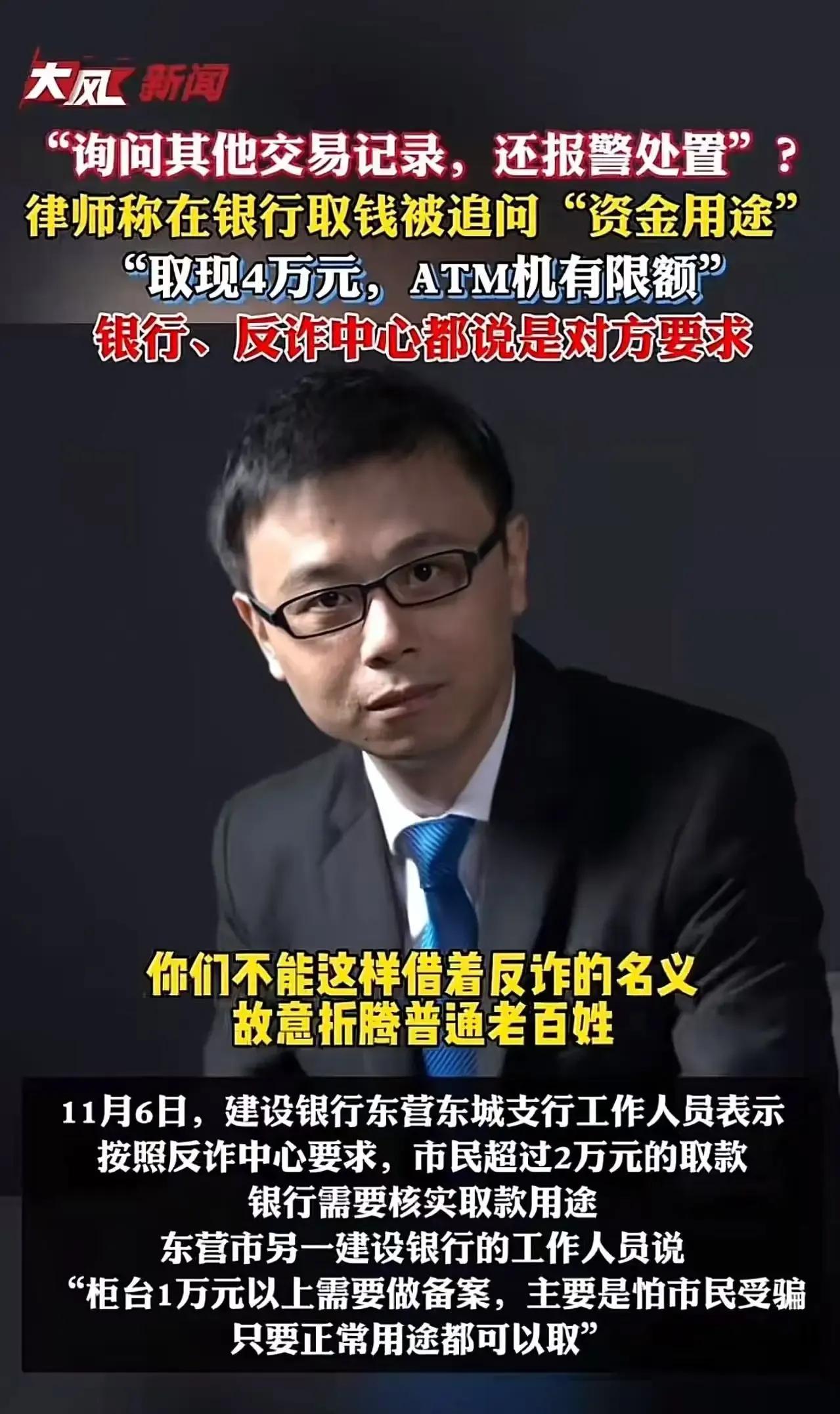

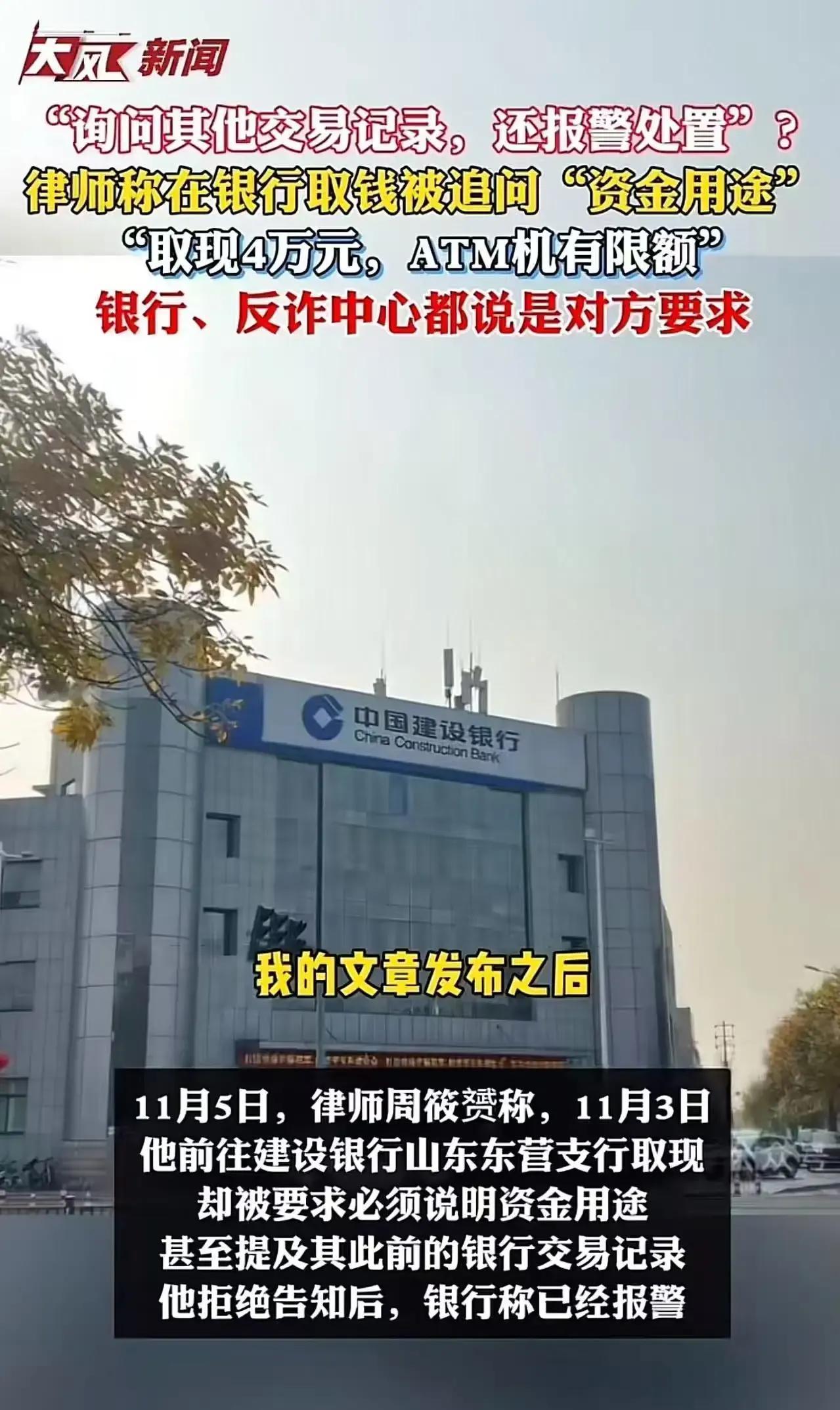

“银行这次碰到硬茬了!”山东东营,律师去银行取4万现金,被追问“资金用途”,律师认为这侵犯自己的隐私权,拒绝告知,银行竟然报案处置!律师这下忍不了,把这事情发到了网上,银行领导低头道歉,但律师觉得事情还没完…… “银行这次碰到硬茬了!”山东东营,一位律师在银行取款时,遭遇了一场令人瞠目结舌的“隐私之战”。只是一笔4万的现金,竟然引发了银行的“盘问大戏”。银行工作人员追问资金用途,律师坚决拒绝,理由简单而坚定——“这是我的隐私,我有权不告诉你”。然而,银行不仅没有收手,反而直接报案,将事情推向了风口浪尖。 这场看似普通的取款事件,背后折射出的是现代社会对个人隐私保护的巨大挑战。我们习惯了银行的“安全措施”,但当这些措施变成“侵犯隐私”的工具时,公众的底线在哪里?难道每一次取款都要成为“揭露秘密”的考验?这不仅仅是一次简单的取款,更像是一场对个人权益的拷问。 律师的坚守令人敬佩,但也引发了更深层次的思考:在信息时代,个人隐私的界限究竟在哪里?银行的“追问”是否已越过了合理的范畴?在金融安全与个人隐私的天平上,我们又该如何平衡?难道每一笔资金的流动都必须被“监控”吗?这不仅关乎一名律师的权益,更关系到我们每个人的隐私安全。 事件曝光后,银行领导不得不低头道歉,但公众的声音却没有就此平息。有人说,这是银行的“制度问题”,有人觉得银行“太过敏感”,更有人担心“隐私保护的底线被踩碎”。而这背后隐藏的,是我们每个人都在面对的现实——在这个信息爆炸、监控无处不在的时代,个人的隐私似乎变得越来越脆弱。 或许,这次事件的发酵,正是社会对“隐私权”的一次唤醒。我们需要反思:在追求金融安全的同时,如何守住个人的底线?在法律与制度的框架内,如何确保每个人的权益不被无端侵犯?这不仅仅是律师的战斗,更是每一个普通人都应该关心的问题。 你是否也曾在银行、在网络上遇到过类似的“尴尬”时刻?当隐私变成“稀缺资源”,我们又该如何自我保护?这场“隐私之战”,远比你想象的更深、更复杂。它关乎每个人的尊严与自由,也考验着我们这个社会的底线和未来。 这场风波还在继续,或许,只有当我们都开始重视“隐私权”的价值,才能真正走出这场困局。你怎么看?是不是也觉得,个人隐私不应成为“被问责”的理由?欢迎留言,和我们一起探讨这场关系每个人切身利益的“隐私之战”。东营律师 隐私权