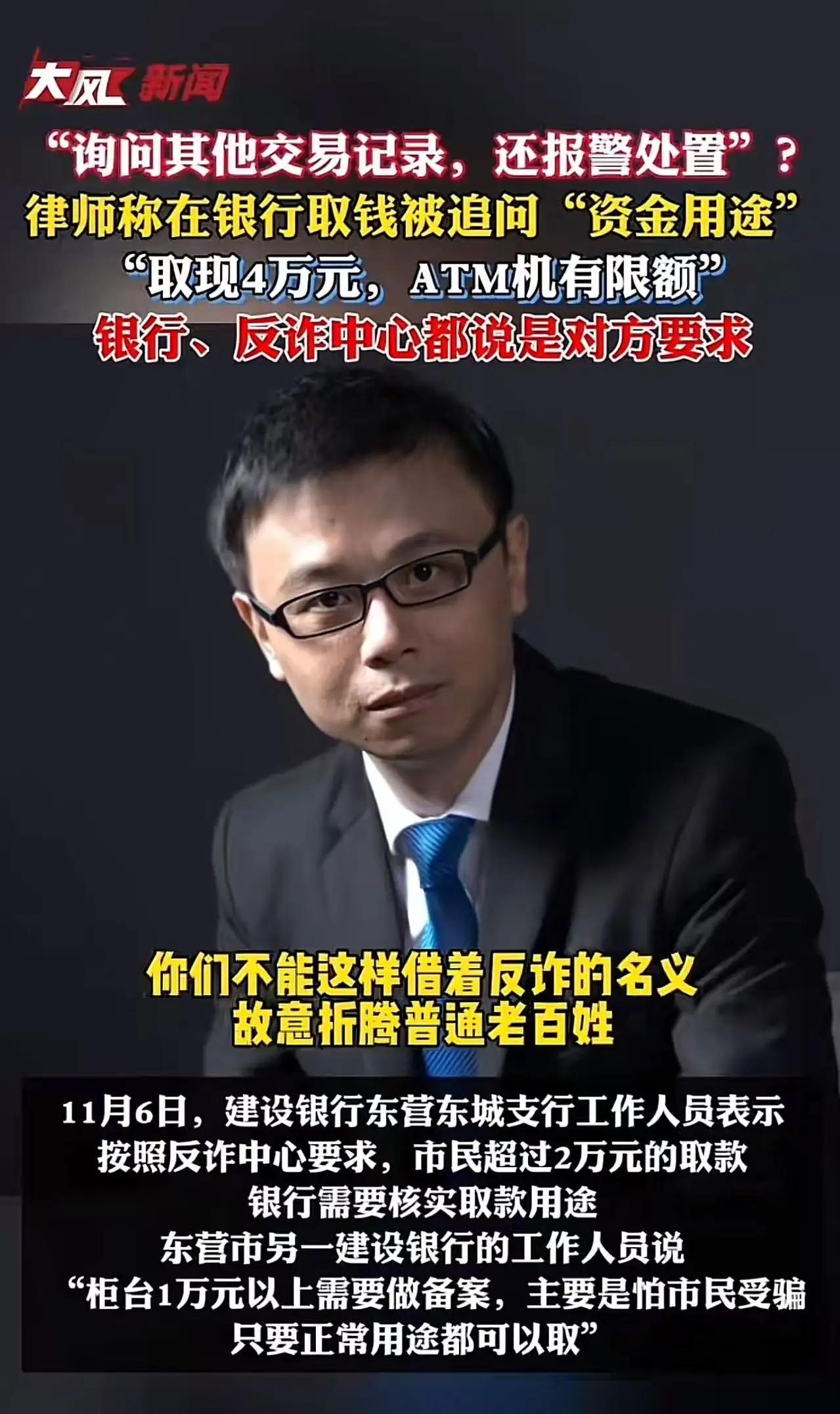

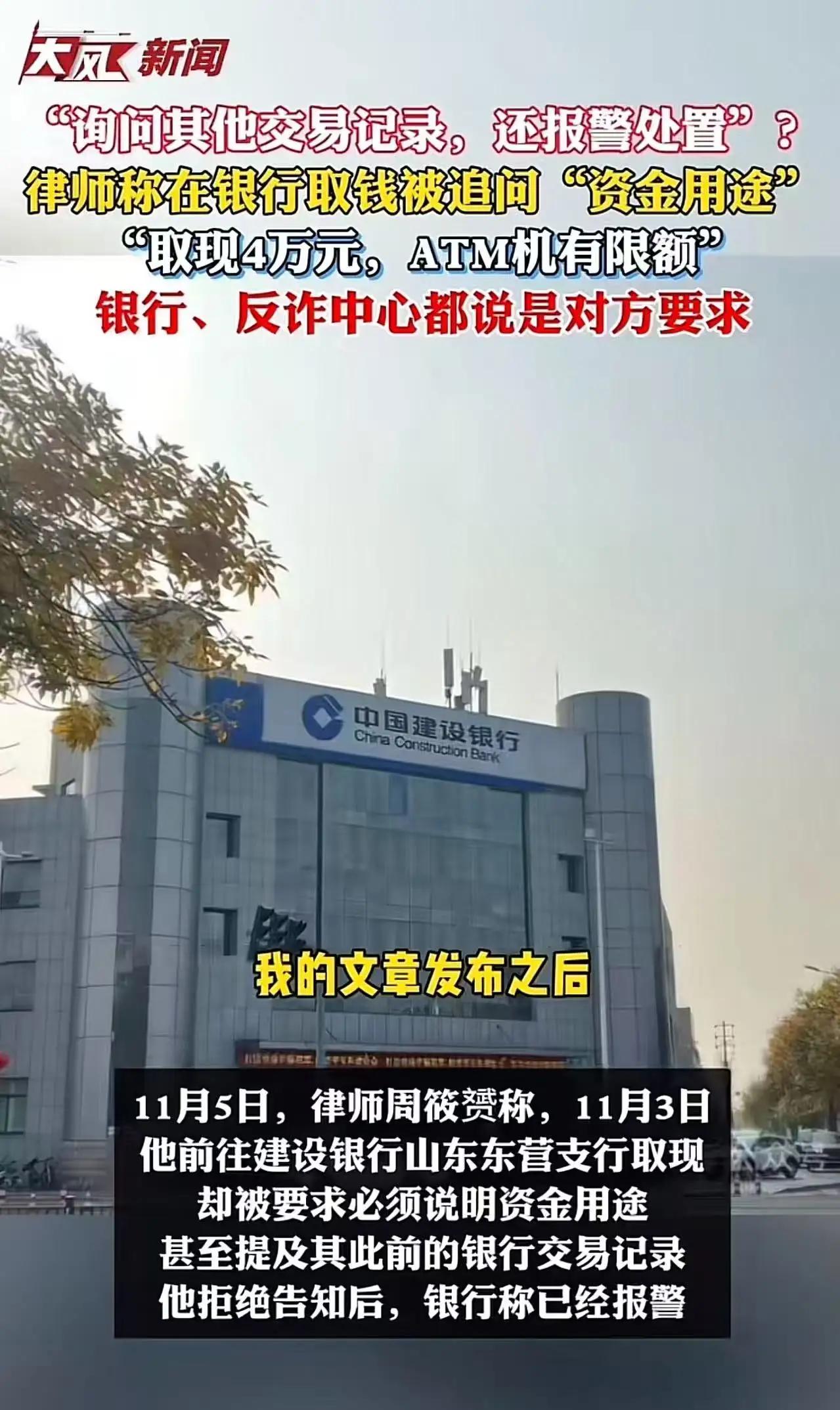

“银行这次碰到硬茬了!”山东东营,律师去银行取4万现金,被追问“资金用途”,律师认为这侵犯自己的隐私权,拒绝告知,银行竟然报案处置!律师这下忍不了,把这事情发到了网上,银行领导低头道歉,但律师觉得事情还没完…… 这件事一经曝光,立刻在网络上引发了轩然大波。有人说,银行这是在“以防为治”,怕资金洗钱、恐惧洗白,但也有人质疑,银行的“问话”是不是侵犯了个人隐私?更别说,律师作为专业人士,难道还要“交代”自己的资金来源?这难道不是一种无形的“审查”在侵蚀我们的隐私权吗? 事实上,这个事件折射出一个更深层次的问题:在这个数字化、信息化高速发展的时代,个人隐私到底还能剩下多少?银行作为金融机构,理应守住客户的底线,尊重个人的隐私权,但为何在“风控”面前,却变得如此“敏感”甚至“越界”?这不仅仅是一次简单的取款事件,更像是一面镜子,映照出我们每个人在现代社会中面对的隐私与安全的两难抉择。 有人说,银行问用途是为了防止洗钱、打击非法资金流动,这是必要的监管措施。但另一方面,难道我们就要放弃自己作为个人的隐私权,为了“安全”而任人“盘问”?这不正是“安全感”与“隐私权”之间的拉锯战吗?在这个事件中,律师的坚持不仅仅是为了自己,更是为所有人争取那份被逐渐侵蚀的隐私空间。 更令人深思的是,银行的反应——报案、处理,似乎都在告诉我们:在某些场合,个人的隐私变得“可被牺牲”。这背后隐藏着一种“权力”与“被权力”之间的微妙关系。我们每个人都在这场“隐私保护战”中扮演着角色,或许,下一次轮到你我,面对类似的“盘问”时,又会作何反应? 这起事件的高潮还未到来。律师的坚持,让我们看到了一种力量:那就是不畏强权,敢于为自己的权益发声。或许,这正是我们每个人都需要学习的勇气——在面对“规则”的时候,不盲从,不妥协,敢于质疑,敢于捍卫自己的底线。 在这个信息碎片化、隐私边界不断被侵蚀的时代,或许我们都应该问问自己:我们的隐私,究竟值多少钱?当“安全”变成“监控”,当“保护”变成“控制”,我们还愿意做那个沉默的“旁观者”吗?还是该站出来,为自己争取那一份属于每个人的隐私权利? 这场风波还在继续,而我们每个人,都是这场“隐私保护战”的见证者和参与者。你准备好了吗?