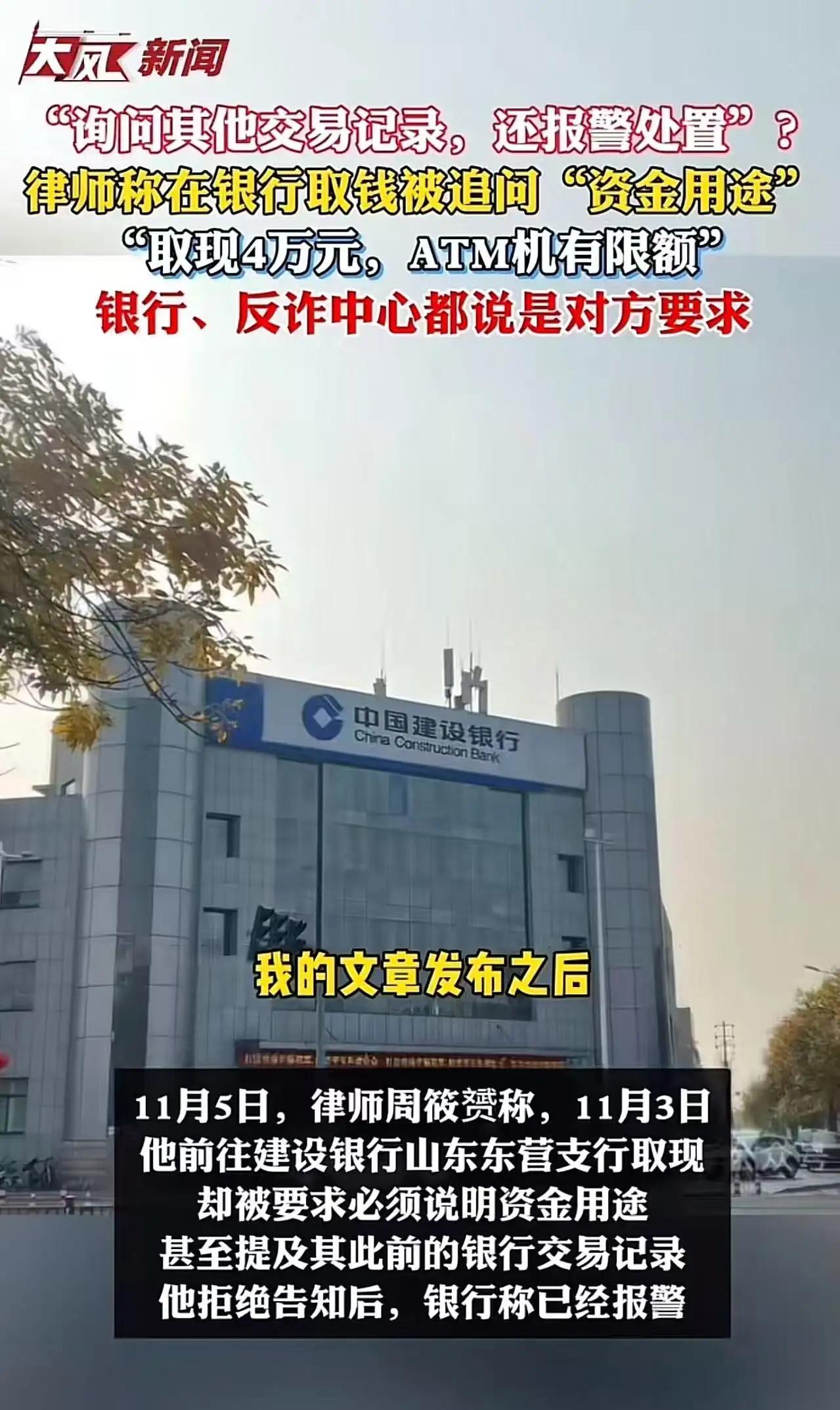

银行这次碰到硬茬了!”山东东营,律师去银行取4万现金,被追问“资金用途”,律师认为这侵犯自己的隐私权,拒绝告知,银行竟然报案处置!律师这下忍不了,把这事情发到了网上,银行领导低头道歉,但律师觉得事情还没完…… 这起事件,犹如一场“隐私与监管”的激烈碰撞,引发了社会广泛的关注和热烈的讨论。一个普通的银行取款行为,竟然演变成了一场“权利与责任”的较量,背后折射出的是我们每个人都无法回避的隐私保护问题。 事情的起因很简单:一位律师前往银行取款4万元,银行工作人员却以“资金用途”为由追问,甚至要求提供详细信息。律师坚决拒绝,认为这是个人隐私,理应受到尊重和保护。结果,银行竟然选择“报警处理”,试图以法律手段强制追查资金流向。这一幕,不禁让人疑问:银行的监管是否已经越界?还是说,个人隐私的底线被逐渐侵蚀? 银行方面的“追问”或许出于合规的考虑,但在公众看来,这更像是一种“无端的监控”。每个人的钱包,都应该是私人领域的“圣地”,而不是成为被“审查”的对象。更何况,作为专业的律师,他的资金流向本应受到更高的尊重和保护。银行的行为,无疑是在“侵犯”个人隐私,甚至引发了公众对“金融机构滥用权力”的担忧。 律师将事件发到网上,表达了自己的愤怒和不满,也引发了网友们的共鸣:我们都在一个信息“被掌控”的时代,隐私变得越来越脆弱。有人调侃:“银行这是在‘追查’我们的钱包,还是在‘追查’我们的秘密?”也有人指出:“银行的监管固然重要,但不能以侵犯隐私为代价,否则就是在用‘铁拳’践踏每个人的基本权益。” 事件的反转,是银行领导的低头道歉,似乎一切都在向“尊重隐私”迈进。但这还远远不够。我们需要的是制度上的完善,是对个人隐私的更强保护,而不是用“监管”作为挡箭牌,随意“审查”普通人的生活。 这起事件提醒我们:在追求金融安全的同时,更不能忘记每个人的“隐私权”。银行应当反思自己的“监管方式”,是否已经越过了合理的界限。我们也希望,法律和制度能给每个人一把“保护伞”,让隐私不再成为“可被随意侵犯的权利”。 你怎么看?你是否也遇到过类似的“隐私被侵犯”的经历?银行的“追问”到底该不该?欢迎在评论区留言,让我们一起为个人权益发声。因为,只有当每个人都懂得捍卫自己的隐私,社会才能走得更远、更稳。取钱问用途 银行取大额现金