民之所向,吾之所行

民之苦,非一己之痛,乃天道之警;

民之盼,非私愿之求,乃世运之向。

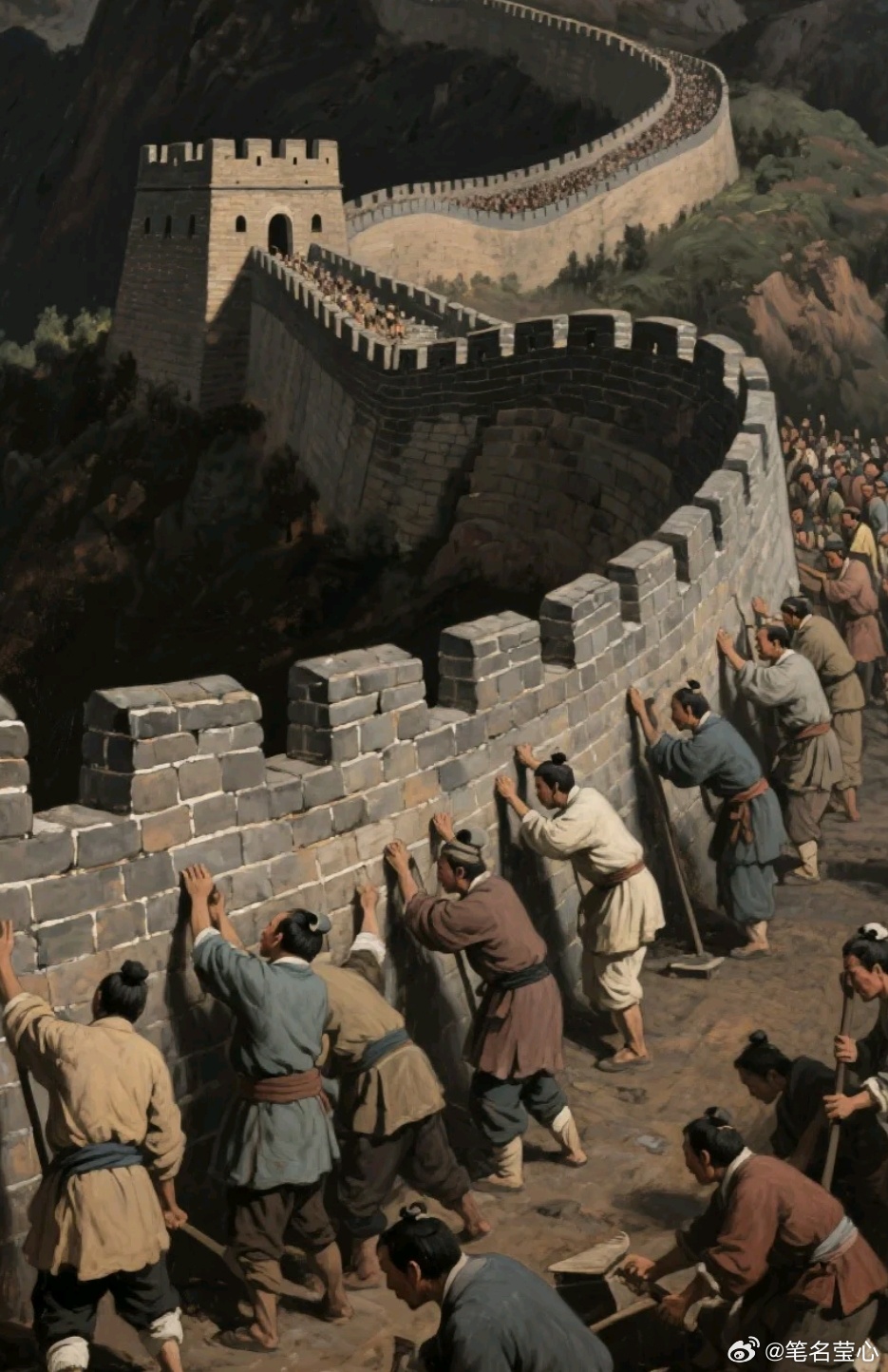

从古至今,从东到西,“以民为本”从来不是空洞的口号,而是无数人用实干践行的初心,是跨越时空、贯通中外的共同追求。

古有华夏先贤,以民为根筑牢邦本:

商鞅“废井田、开阡陌”,打破土地桎梏,让耕者有其地,解百姓无田可种的生存之忧;

范仲淹“先天下之忧而忧”,在杭州兴修水利、减免赋税,在苏州整顿吏治、赈济灾民,用“居庙堂之高则忧其民”的担当,慰民众生计之愁;

王安石推行青苗法、募役法,虽历经争议,却始终以“民不加赋而国用足”为初心,力图缓解百姓赋税重压。

他们深知,民心向背定成败,唯有回应民之所需,方能国泰民安。

放眼世界,为民发声者从未缺席:

林肯顶着重重阻力推行《解放宣言》,打破种族压迫的枷锁,回应黑人奴隶对自由与平等的热切期盼,让“人人生而平等”的信念深入人心;

曼德拉为废除种族隔离制度奔走半生,即便身陷囹圄仍坚守初心,用包容与坚韧化解对立,守护民众对正义与安宁的向往;

印度甘地以“非暴力不合作”的方式,反抗殖民统治,为民众争取独立与尊严,用一生践行“为人民服务”的誓言。

他们来自不同国度、不同时代,却都因“急民之所急、忧民之所忧”,被历史永远铭记。

回望近现代中国,为民实干者前赴后继:

焦裕禄扎根兰考荒漠,迎着风沙种下满坡泡桐,用生命治沙治碱,解百姓“种粮不收、糊口艰难”的生存之难;

杨善洲退休后扎根大亮山,二十余年开荒造林,让荒山变绿洲,为当地百姓留下“绿色银行”,护佑生计长远;

黄文秀放弃城市繁华,回到家乡百色扶贫,走村入户摸清民情,帮村民发展产业,用青春诠释“把生命献给热爱的土地与人民”。他们没有惊天伟业,却在平凡岗位上,把民众的疾苦放在心上、把解决的责任扛在肩上。

如今,这份为民初心仍在传承:

无数基层工作者扎根乡土,翻山越岭修通致富路,让深山里的特产走出大山;

乡村教师坚守偏远校园,用知识浇灌希望,让山里娃有机会改变命运;

医护人员奔波在基层诊所,上门问诊、守护健康,让老弱病残不再为看病难发愁;

社区工作者日夜操劳,调解矛盾、帮扶困难,让邻里和睦、民生无忧。

百姓忧仓廪不实,便聚力耕耘、减轻负担,让耕者有其获、劳者有其得;

百姓急路远难行,便铺桥修路、畅通物流,让往来无阻隔、生计有通途;

百姓愁教化不兴,便兴办学堂、普及知识,让稚子有学上、成人明事理;

百姓惧疾困无依,便健全保障、伸出援手,让老者有所养、弱者有所扶。

所谓初心,从非高居于庙堂之远,而是俯身于田垄之间,是“些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情”的牵挂;

所谓民本,从非空谈于文书之上,而是践行于柴米油盐,是“身无分文,心忧天下”的担当。不必等、不必盼,民忧即吾忧,民急即吾行,民盼即吾赴,民困即吾解,民向即吾往。以实干暖民心,不搞花架子;以笃行践初心,不做表面文章。

更知民若同心,力可断金;万众相契,困无不解。当每一个普通人都能呼应民心所向,当每一份力量都能汇聚成为民实干的洪流,便没有跨不过的难关,没有解不了的难题。这便是民本之道的真谛,是大同之基、世运之兴的根本——民之所向,素履以往;民之所需,全力以赴,方能让岁月安宁、山河无恙。