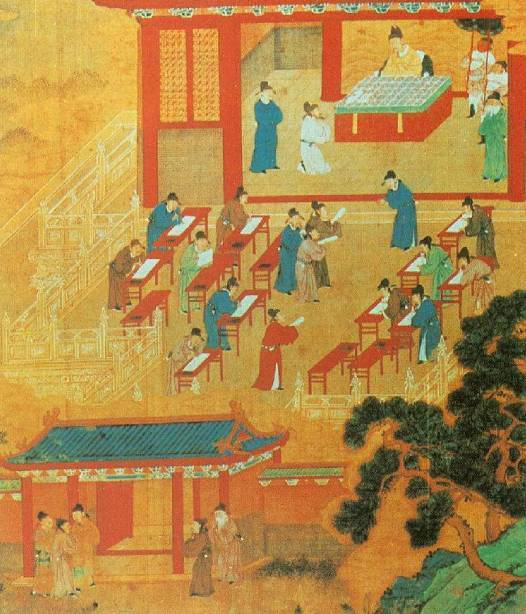

国考在即,千万考生跃跃欲试,这背后实则是人们自古以来对公平、正义与责任的向往。

宋代科举制度成熟,铁面无私的包拯抱着“修身治国平天下”的理想,投身仕途。他任开封府尹时,打破“门状”旧规,让百姓可直接击鼓鸣冤;他弹劾权贵时,哪怕面对皇亲国戚也毫不退让,“关节不到,有阎罗包老”,这一句口口相传的谚语,从包拯开始,泛指刚正无私之人。

回溯包拯的故事,也许,真正的“铁饭碗”,从来不是一劳永逸的职位,而是刻在心里的责任与底线。愿每一位即将奔赴考场的人,都能在千年风骨中,找到自己的职业坐标,成为新时代的实干者。

“考公人”包拯

包拯在北宋是个大咖。

韩琦是他的同年,文彦博是他的亲家,欧阳修是他的下任,王安石、司马光都做过他的下属,苏轼苏辙兄弟、曾巩等参加千年龙虎试时,他是当地知州,这些政坛、文坛大咖都与他有交集。

可他除了一心为政,却很少与这些大咖在朋友圈里互动,宛若一个i人。

包拯像宋濂书传

算得好钱袋子,也是一名优秀的外交官

包拯是天圣五年(1027年)的进士,且名列一甲。他的仕途开局不错,初授官大理评事、知建昌县。不知是什么原因,天圣初年还在京城为官的包拯老爸在他进士及第后,却选择回乡,并且,不愿意随儿子去上任。面对这种情况,二十九岁的包拯选择辞官回家孝顺父母。

直到父母相继辞世,包拯重回官场,此时,他已经三十九岁了,似乎错过了升迁的最佳年龄,可让人意想不到的是,他此后二十六年升迁二十五次,履历让人眼花缭乱,差遣由监察御史、知谏院,到出使大辽、河北陕西转运使,再知瀛州、庐州、江宁府,回京任开封府尹、御史中丞、三司使,职级由天章阁待制、龙图阁直学士到枢密直学士。

在小说戏曲里,包拯常常被演绎成冷峻严明的法官形象。而现实中的他与财政打交道更多,对数字熟悉和敏感,更像一个技术官员。

在河北转运使任上,他减免税费;在陕西转运使任上,他采纳通商法、盐法。仁宗问他宋以前历朝的人口、户数、田赋数字,他脱口而出,日常功课做得极扎实,妥妥的一个财政智囊。

包拯还是名出色的外交官。庆历五年(1045年),身为监察御史的他出使辽国。辽方向他抗议:“你们雄州新开便门,莫非想诱导我北人叛逃?”他反应神速且口齿伶俐:“欲刺知北事,自有正门,何必便门!”

“神探”主打一个“清”字

《宋史・包拯传》有载,“拯为长吏,僚佐有所关白,喜面折辱人……与人不苟合,不伪辞色悦人,平居无私书,故人、亲党皆绝之。虽贵,衣服、器用、饮食如布衣时。”

《包孝肃奏议集》里只有他的公文,主打一个“清”字:为官清廉、清正、清明。

端砚是端州的特产,当地一把手借进贡的名义,索取十倍数量的砚台用于结交权贵。唯独包拯任端州知府时,严格遵计划上贡,离任时“不持一砚归”。

包氏家训更是流传千古:“后世子孙仕宦,有犯赃者,不得归本家,死不得葬大茔中。不从吾志,非吾子孙也。”

皇祐年间,知谏院的他与吴奎、贾黯等作同事,弹劾免职大宋(宋庠)、李淑。阻击张尧佐时他更是火力全开。温成皇后在仁宗上朝前,千叮咛万嘱咐,一定给伯父张尧佐封官,还遣人频繁打听前朝进展情况。

退朝后,仁宗言:“中丞向前说话,直唾我面。汝只管要宣徽使、宣徽使,汝岂不知包拯是御史中丞乎?”

作三司使时,包拯有一个下属,名叫王鼎,这个下属常跟他顶嘴且从不让步,但是因为立身刚正廉洁(被称作“江东三虎”之一),包拯也听之任之。虽然做不到貌恭,但是包拯言听计明、听聪思睿,因此为政清明。

包拯经手的案子中,比较有名的是天长县牛舌案。“有诉盗割牛舌者,拯使归屠其牛,鬻之。既而又有告杀牛者,拯曰:‘何为割某家牛舌而又告之?’盗者惊服。”

包拯的清明往事,叠加后世《包公案》《三侠五义》《少年包青天》等小说戏曲的演绎,他与唐代名臣狄仁杰都被贴上“神探”的标签。

曾以“兼济”为字

清廉需要修身,清正需要公心,清明需要天赋,而刚直不阿则需要一种大无畏的勇气。

“(拯)务敦厚,虽甚嫉恶,而未尝不推以忠恕也。”开封府的陋习是喊冤者必须将状子交给坐门府吏,多一道环节,自然就多了一层油水可刮。

包拯一上任就敞开大门,允许百姓直接到大堂前喊冤,坚决杜绝暗箱操作。此举大快人心,京师因此有民谣:“关节不到,有阎罗包老。”

嘉祐元年(1056年)汴京闹洪灾,枢密使狄青全家要借住相国寺大殿,欧阳修只能住在筏子上,百姓的苦可想而知。洪水泛滥,其中一个原因在于宦官权贵为了修筑园榭而占用河道,导致河塞不畅通。老包大刀阔斧,在所有违章建筑上刷上大写的“拆”字。行政复议时,有些“大聪明”故意在地券里虚增面积,妄想蒙混过关,这岂能逃出包青天的法眼?最后他们全被包大人一顿弹劾,狠狠打脸。

嘉祐七年(1062年)五月,枢密副使包拯逝世。包拯早年曾以“兼济”为字,兼济天下,立身以公,行义以勇,报君以忠,成为他一生的真实写照。斯人虽逝,但名声远播华夏之外。

神宗朝时,西羌于龙呵归顺朝廷,向宋廷请求:“平生闻包中丞拯,朝廷忠臣,某既归汉,乞赐姓包。”神宗于是赐名包顺,这个包顺后来成为大宋熙河路坚定而忠诚的守护者。

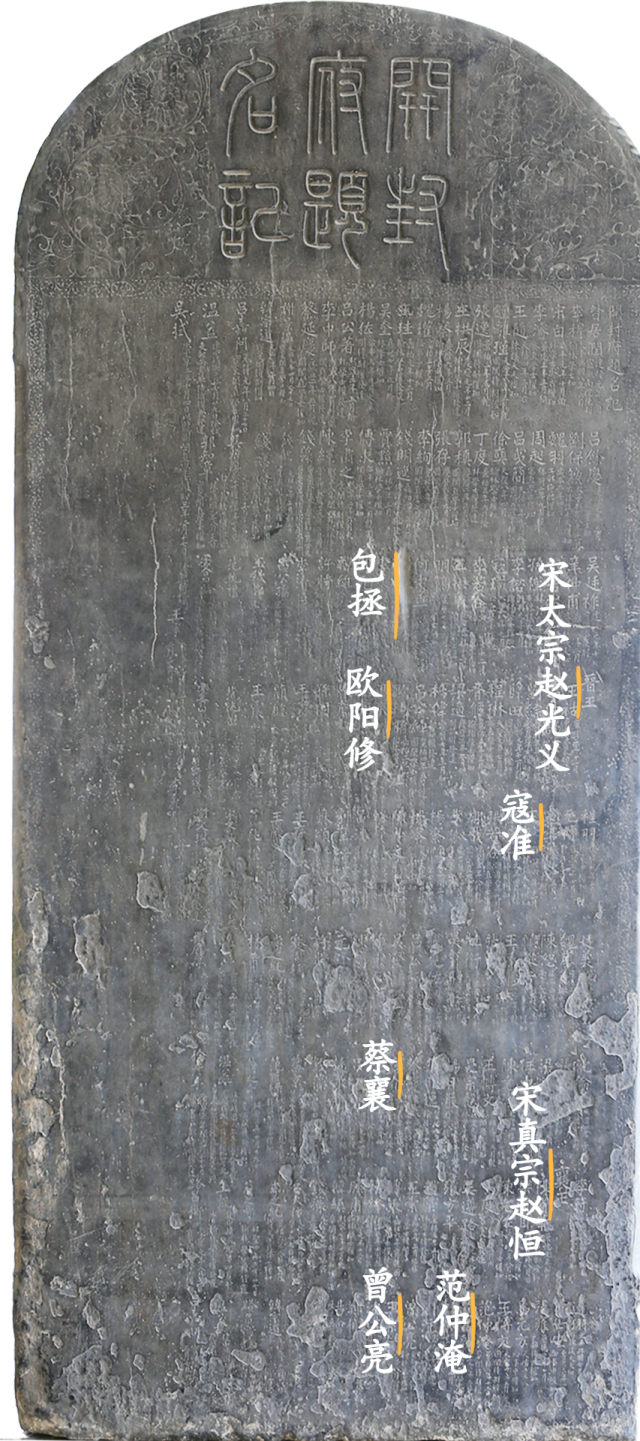

包拯知开封府的时间其实不长(嘉祐元年至三年),但是他是开封最有名的知府。那块记录开封府历任府尹的《开封府题名记》(见上图)石碑上排列着密密麻麻的名人:王珪、曾公亮、吕公著、吕大防、蒋之奇、林希等宰辅执政,许将、王拱臣、贾黯、吕溱等状元郎,钱勰、张方平、范百禄、李清臣等制科学霸,还有赵概、吴奎、范纯礼、苏颁、吴育、元绛、滕甫、蔡襄、韩绛、韩缜等,可谓群星荟萃。这碑上,独独“包拯”两字因为长年累月被后人抚摸,已经成为一个显眼的凹坑,人心所重,莫过于此。