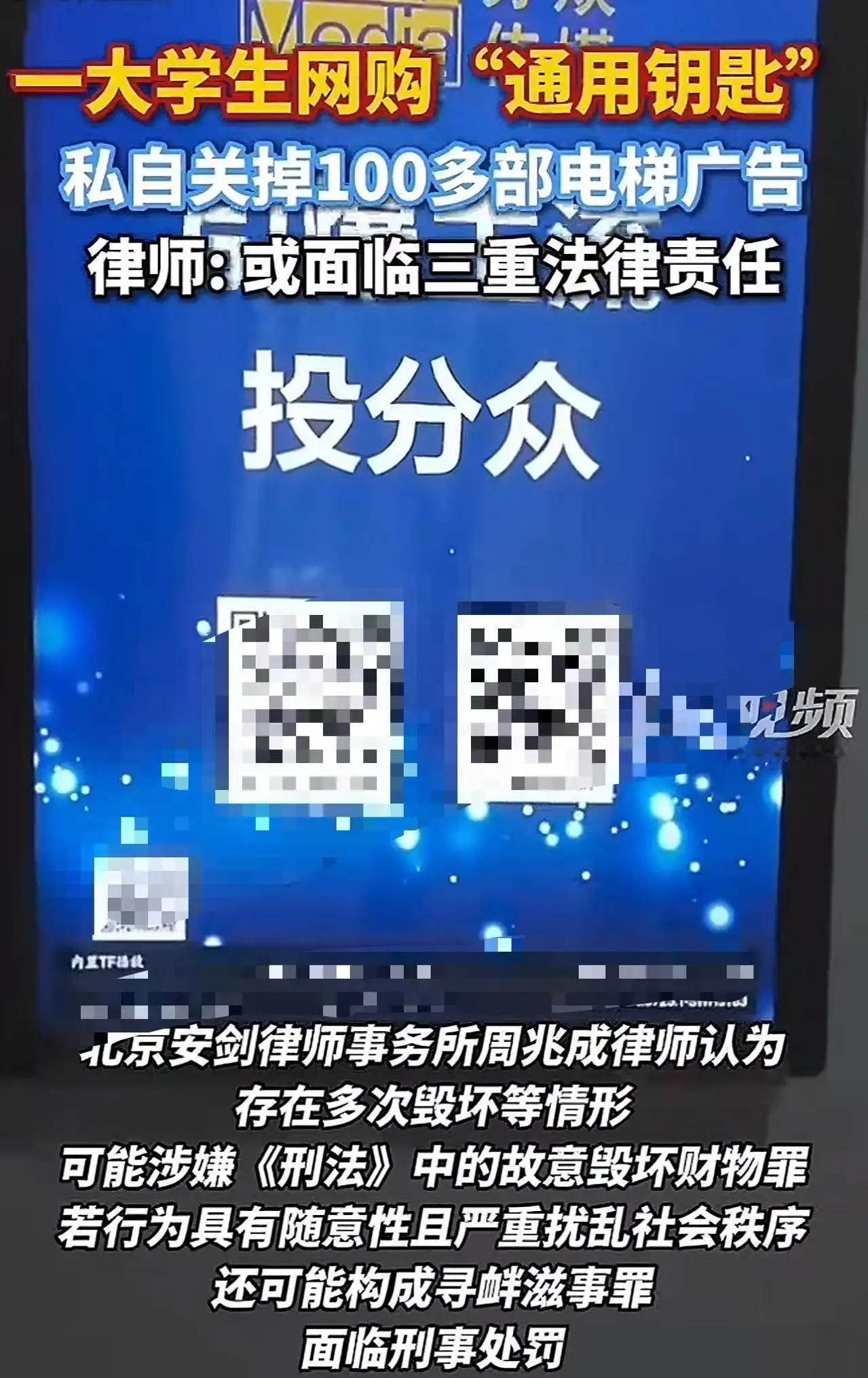

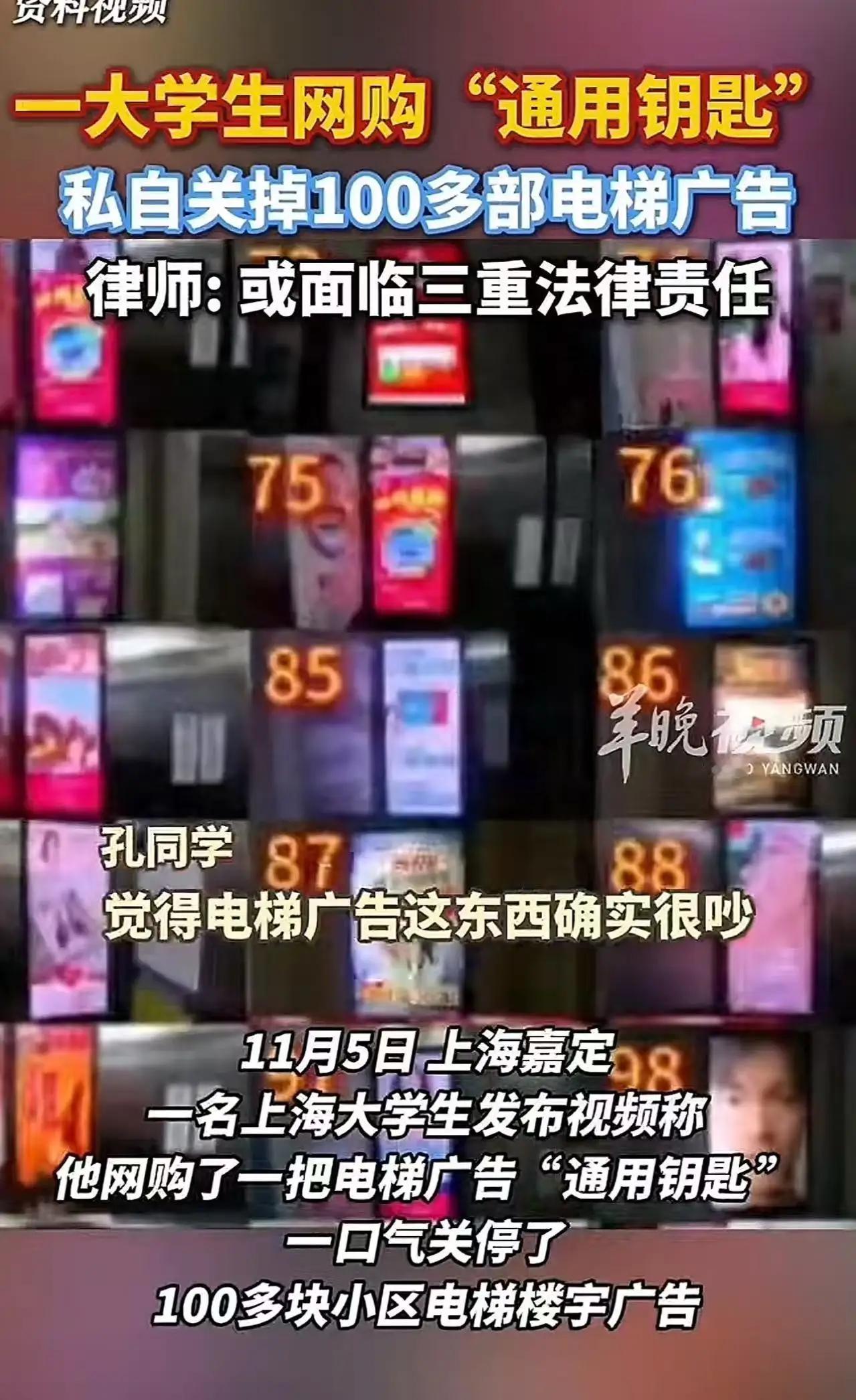

这位大学生的行为,乍听之下似乎是“正义之举”。他用行动表达了对“入侵式广告”的不满,也试图为居民营造一个更安静、更舒适的生活环境。然而,站在法律和道德的天平上,这样的“好心”是否真的没有问题?是不是在无意中踩踏了法律的底线?这个事件,像一面镜子,折射出我们现代社会中“正义”与“法律”的微妙关系,也让人不禁开始思考:我们在追求“善”的同时,是否也在无意中成为了“违法者”? 首先,电梯广告的“入侵性”确实让不少居民感到烦躁。每天上下班、出门归家,耳边不断响起的广告声音,似乎成了生活的一部分“噪音污染”。有人说,这种广告侵犯了居民的隐私权和安宁权,是“入侵式营销”的典型代表。于是,大学生出于善意,试图用“关停”来改善环境,似乎也无可厚非。 但问题在于,他用的“工具”——一把“电梯广告通用钥匙”,其实是未经授权的“非法获取”。这不是简单的“善意行为”,而是“违法行为”。法律对“擅自破坏公共设施”有明确规定,擅自关停电梯广告,不仅可能触犯相关法律,还可能引发更严重的安全隐患。更何况,这种行为还可能引发邻里之间的矛盾和不信任。 这就像是我们常说的“好心办坏事”。很多时候,我们以为自己是在“为善”,其实却在无意中制造了更大的问题。善意固然值得尊重,但在行动之前,是否应该多一份理性和法律意识?是不是应该用更合法、更温和的方式去表达不满,而不是动用“非法工具”? 更深层次地看,这个事件反映出一个社会现象:我们对“规则”的认知模糊甚至缺失。许多人在面对“看似合理”的行为时,容易忽略背后的法律责任。就像有人觉得“只是一点点违规”,其实这可能会引发一连串的“蝴蝶效应”。一旦突破了规则的底线,可能带来的后果远比我们想象的更严重。 然而,也有人会站出来说:“他只是想改善环境,难道要让广告一直吵着我们?”这其实是对“善意”与“法律”的一场考验。我们需要的是在表达不满时,找到既合法又有效的方式。比如,集体向物业反映、通过法律途径申诉,或者推动相关法规的完善。毕竟,只有在尊重规则的前提下,善意才能得到最大化的体现。 这件事还让我们反思:在这个信息爆炸、广告泛滥的时代,我们是否也在无意中变成了“广告的奴隶”?我们习惯了被动接受各种“入侵”,却忽略了自己作为“消费者”和“居民”的权益。或许,真正的“正义”不在于“对抗”本身,而在于用理性和法律的武器,去争取一个更好的生活环境。 所以,回到那句令人深思的问题:这是正义之举,还是违法犯罪?答案或许没有那么简单。它既是对“入侵式广告”的一种反抗,也提醒我们:在追求善的同时,不能忽视法律的底线。善意不应成为“违法”的借口,规则才是我们共同生活的基石。 最后,或许我们每个人都应该问问自己:在面对“不合理”的事物时,我们是选择“忍让”,还是勇敢“发声”?是选择“用法律武器”,还是“用行动表达”?这个社会的进步,正是在每一个理性而有责任心的个体中逐步实现的。让我们以理性和善意,携手共建一个更加文明、和谐的社会。