从粤语歌曲到粤剧、从南狮到龙舟、从岭南建筑到文化地标……开幕式文体展演的岭南文化和非遗元素让观众感受到浓厚的岭南韵味,第二篇章“同心同缘”更突出了对乡愁、乡音、乡情、乡韵的表达。“在我们共同生活的这片水土,是岭南文化滋养了我们。”十五运会开幕式总撰稿乔卫说。

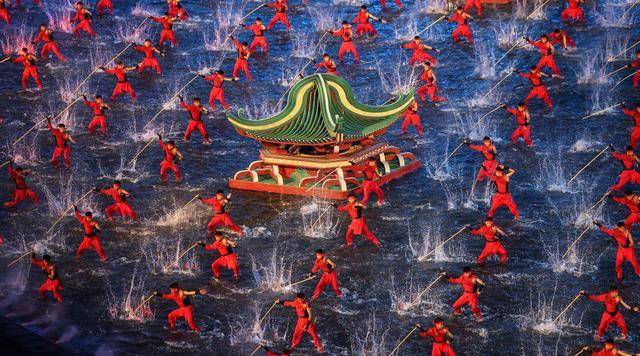

第二篇章一开场,咏春拳破风而出、气势逼人,半空中的“武林高手”在“雨打芭蕉”场景中惊艳亮相。之后,随着水面上一座座亭台般的舞台升起,声声婉转动人的粤剧唱腔传来。“武术表演展现了这片土地上儿女们开拓、勇敢、进取的精神,也体现了一种风骨。”乔卫自己也很喜欢篇章中的武术表演与粤剧表演,“在这片因水而生的土地之上,粤剧这样的非遗浸润着每个人,与此同时,这些传统文化也和我们一起从过往走向未来。”

武术不在地面打,而是在空中打、在水里打,不仅展现了武术叱咤风云的气势,也用浪花将武术的气韵具象化,这些都是武术表演的创新之处。此外,英歌、醒狮、龙舟等岭南非遗都通过各种形式进行了创新,如通过高科技的光影效果营造出龙舟在大浪中奋勇向前的感觉,呈现出与江河边看到的赛龙舟完全不一样的效果。

十五运会开幕式执行总导演孟可表示,主创团队希望用更时尚的理念去解读传统非遗,让观众看到一场靓丽、鲜活、有活力的非遗展示,“在开幕式中,英歌的表演空间比平时更为广阔,我们又用了现代化的一些视觉方式和音效方式,重新编配了音乐,希望有不一样的表达。”十五运会开幕式视频总设计王之纲补充说,主创团队会将岭南非遗元素根据场馆和演出的整体氛围进行重新设计,如武术表演部分,舞台通过视频和数字技术的“虚拟水”与场地中真实的水空间形成呼应,展现出南派武术的刚猛特点。

武术演员与芭蕉叶艺术装置的空中配合让不少人感到震撼。吊着威亚出现的武术演员手一托,芭蕉叶随之升起,并在空中随演员的动作变化阵型,像是“武林高手”操控着叶片,武侠味十足。这样的效果是如何实现的呢?

作为武术演员,谢苗是第一次参与这种大型开幕式表演,他坦言,现场演出与影视拍摄很不一样,“现场演出要精准到每一秒的动作,不容失误。但在拍戏的过程当中,我们可以不停地重复。”在此次开幕式中,谢苗主要负责武术表演中的威亚动作表演,“现场是用机器来操控威亚的,必须把握好挂钩子、摘钩子的时机。表演过程中我的神经一直很紧绷,随时准备应对各种突发情况。”这种一分一毫都不容有失的压力对谢苗来说比拍戏要大得多,不过他凭借过往的威亚控制经验应对了这一挑战。对他来说,还有一个难点在于适应场地的规模和氛围。“我第一次来到这个体育场,才发觉原来场地这么大、人这么多!怎么才能‘hold’住这个场子,对我来说是非常重要的。除了武术动作本身,我觉得还需要表演出气势。”

谢苗在武术表演中与空中的芭蕉叶装置有着精妙的配合。“我觉得特棒,很有气势!”谢苗对这套芭蕉叶艺术装置赞不绝口,“当然我也要时刻注意芭蕉叶的动态,让我的动作和它们配合起来。”

这套在武术表演中从天而降的“雨打芭蕉·绿韵岭南”艺术装置,是由广州美术学院工艺美术学院师生团队完成的。广州美术学院工艺美术学院院长齐喆介绍,团队本次在开幕式中主要承担了非遗项目的创新转化与设计工作。“《雨打芭蕉》是广东音乐的代表性曲目,我们这个芭蕉叶的艺术装置,是从岭南画派名家林蓝创作的系列国画作品中的芭蕉叶提取出来的,然后进行立体化、光电化转化,捕捉雨后芭蕉叶脉垂露的弧度,将南国湿润的风凝于一件器物之中,依自然生长之势,以蓬勃的姿态在开幕式中展现,让这个表演环节绿意蔓延。”齐喆认为,艺术装置的设计既要有岭南传统韵味,又要有时尚感,把现代科技和岭南文化、岭南工艺、非遗技艺有机地结合起来。

粤剧表演时“湾区四时·花灯戏韵”巨型灯笼戏台的装饰设计,也由齐喆带领团队完成,选取最能代表湾区自然风物与人文精神的四时花卉作为视觉内容,并以传统纹样的构成逻辑,创作了属于当代的全新花卉纹样,将大湾区共有的传统工艺和非遗技艺与岭南四时的花卉结合起来,与粤剧表演相得益彰。“这些元素本身就是粤港澳大湾区共有的文化基因,是生活在这片土地上的人们共同的情感和记忆纽带。我们通过设计,将这些散落的珍珠串联起来,让它们在同一个艺术场域中对话共生。”齐喆说道。

莲花纹在广珐琅的晶莹质感中绽放,展现水色清透;牡丹纹通过嵌瓷工艺塑造出繁华意象,延续其在屋脊上的荣光;英雄花木棉通过广绣的丝线展现其风骨,傲霜的黄菊通过广州织金彩瓷完美呈现……在传统纹样的创新转化时,团队坚持“纹”与“艺”的同源共存,即新的纹样必须找到最适合它的传统工艺载体。“我们将广彩、粤绣、广珐琅、嵌瓷这些岭南代表性的非遗技艺从传统的器皿、服饰、建筑上,创新性地转化到大型公共艺术装置上。希望在设计中,实现对传统的传承与对当下乃至未来的创造的有机结合。”齐喆表示。

“雨打芭蕉·绿韵岭南”和“湾区四时·花灯戏韵”两个艺术装置在色彩上都注重中国传统重彩文化与岭南民间色彩的融合,达到艳而不俗的效果。齐喆介绍,“在开幕式整体色调中,芭蕉叶力求和谐,灯笼戏台则强调对比。不同于‘雨打芭蕉’的绿色,灯笼戏台采用了鹅黄、紫、红、蓝等饱和度更高的颜色,并结合了广珐琅、广彩、嵌瓷、粤绣的色彩。”在齐喆看来,两组艺术装置与演出中粤剧、醒狮、南拳等的节奏韵律相互呼应、映衬,共同传递出岭南文化的精神与气韵。

文/广州日报全媒体记者黄维、陆漪蔚

图/新华社

广州日报全媒体