11月1日,河间市米各庄镇前榆杭村,71岁的宋保树正伏案创作。薄薄的纸张在他手中,随着剪刀起舞,逐渐显露出《诗经》中“饮酒孔嘉,维其令仪”的图景。

河间是“毛诗”的发祥地,《诗经》再生地。在诗经文化的润泽下,宋保树等河间艺人正通过剪纸、刻瓷、绘画等多种艺术形式,让诗经文化更加“立体”、生动地呈现在人们面前。

完成150多幅《诗经》剪纸作品

宋保树是河北省省级非物质文化遗产剪纸项目代表性传承人。他从小跟着祖母学习剪纸。60多年的岁月里,他持之以恒,乐在其中,并形成了自己独特的剪纸风格。

宋保树从小受诗经文化的熏陶,用剪纸诠释《诗经》故事是他长久以来的心愿。

2013年,他耗时半年多,创作了一幅《诗经》题材剪纸作品。“那幅作品,我构思了很长时间,经过几次修改才最终完成。”宋保树回忆道,虽然后来又做了几幅《诗经》题材的作品,但始终没有形成一个完整的系列。

为了创作出更多《诗经》题材剪纸作品,这些年宋保树翻阅了不少书籍,还与《诗经》研究学者董杰等人深入交流,逐渐明确了创作方向。

2024年,宋保树下定决心,要系统性地完成一系列作品,真正让《诗经》“活”在剪纸上。

“我们把《诗经》题材的剪纸作品,分成了《诗经》故事、植物、动物、成语四大类。”宋保树说。

“我计划创作600幅《诗经》剪纸作品。这个工程量很大,单靠我一个人很难完成。”宋保树说,他收了十几位徒弟,共同投入到这个工程中。

宋保树查阅资料,创作底稿。每完成一幅底稿,他都会与董杰等人探讨,反复打磨。只有当底稿确定后,他和徒弟们才会动手剪刻。

《关雎》的雎鸠缠绵、《无衣》的袍泽之谊……这些经典的诗意图景在剪纸作品中淋漓尽致地展现出来。“目前,我和徒弟们已经完成了150多幅《诗经》题材的剪纸作品。”宋保树自豪地说。

宋保树向记者展示了他的《蒹葭》剪纸作品:画面中的女子、湖水和带霜的芦苇,共同营造出如梦如幻的意境。

在他的工作室中,还展示着一组军事题材的团花剪纸作品。作品的主题源自《诗经》中的成语。

今年4月,宋保树和董杰等人反复商讨后,最终从《诗经》中选出“同仇敌忾”“风雨飘摇”等6个成语,经过细致构思,创作出了相应的剪纸作品。其中,“同仇敌忾”团花剪纸外围有8只睚眦,象征着勇猛、正义、威武与守护;“风雨飘摇”团花剪纸外围有10棵大树,树上有鸟窝和小鸟……

《诗经》刻瓷

“这个瓷盘上,蒹葭摇曳,刻画的是‘蒹葭苍苍,白露为霜’的意境……”11月2日,河间市龙华店乡龙华店村的刻瓷博物馆里,侯放正在为参观者讲解《诗经》名物系列刻瓷作品。

馆内陈列着几十件《诗经》名物系列刻瓷作品。“呦呦鹿鸣”中的小鹿、“鸳鸯于飞”中的鸳鸯……这些《诗经》中的“生灵”,在侯放和他父母的精心雕刻下,栩栩如生地“跃”然瓷盘之上。瓷盘留白处,配有与图片对应的篆书诗句。

侯放是河间刻瓷第五代传承人。他经常和父母一起创作。他们一手执锤,一手握錾子,随着锤子的轻轻敲击,錾子在瓷盘上留下或深或浅的印迹。

“我们全家齐上阵,共同打造出这些《诗经》名物系列刻瓷作品。”侯放笑着说,生长于被诗经文化浸润的土地上,他们渴望将精湛的刻瓷技艺与深厚的诗经文化相结合,让经典变得可触可感。

2024年,侯放一家人经过深思熟虑,启动了《诗经》名物系列刻瓷作品的创作计划。然而,要深入理解诗意并将其准确呈现于瓷盘之上,并非易事。

“虽然我们对诗经文化有一定了解,但还不够深入。”侯放说,为此,他们买来书籍,查阅诗句及配图,向学者请教,对每一幅图样都力求精益求精。

在刻画“杨柳依依”时,他们翻阅书籍查找参考图样,观察田间柳树的生长姿态,力求用最流畅的线条,捕捉春风拂柳的神韵。

在诠释“呦呦鹿鸣,食野之苹”时,侯放最初刻画的是一只低头觅食的小鹿。当他把画好的图样拿给研究《诗经》的学者看时,学者指出虽然小鹿形态逼真,但未能准确传达出“呼朋唤友”的意境。

侯放重新构图,最终将小鹿修改为昂首鸣叫的姿态,更贴合诗文的意境。

侯放说,如今,他们已经创作了120多个《诗经》名物系列刻瓷作品,涵盖了瓷盘、瓷瓶等多种器型。

用油画诠释《诗经》

日前,在河间市诗经美术馆内,一位参观者驻足于油画《桃夭》前,不自觉地轻声吟诵起来:“桃之夭夭,灼灼其华……”画中,盛开的桃花灿烂如霞,映衬着待嫁女子明媚的笑颜。

这幅油画的创作者——今年39岁的欧阳新光站在不远处,注视着这一幕,脸上露出欣慰的笑容。

欧阳新光是河间市诗经美术馆馆长,毕业于中央美术学院。他的妻子是河间人,他和妻子回到了河间。因为妻子和岳父对诗经文化的喜爱,这名“河间女婿”深受感染,用4年时间,创作了200多幅《诗经》主题油画,让《诗经》在画布上获得了“重生”。

欧阳新光说,他觉得《诗经》中的草木鸟兽充满着生命力,绘画能很好地表现这种生命力。从2021年开始,他尝试着画《诗经》里提到的植物与动物。

欧阳新光的岳父朱晓兵和董杰等人共同打造的“诗经植物园”,为他提供了丰富的创作素材。园内种植着蒹葭、萱草等《诗经》中提及的植物。他经常在园里观察、写生。

“桃之夭夭,灼灼其华”的桃花、“参差荇菜,左右流之”的荇菜等这些《诗经》里的植物纷纷出现在他的画作中。

“我是湖南人,从小就与水稻打交道。我在画稻穗时,仿佛能感受到植物的顽强力量。这与《诗经》里‘丰年多黍多稌’相契合。”欧阳新光说,绘画的过程,也是他与《诗经》“对话”的过程。

在创作《毛亨与毛苌》绘画作品时,欧阳新光遇到了不少难题。他和妻子等人耗时两个月,翻看资料,反复确认画作中的植物等元素是否符合河间当地的风貌,并多次调整构图。

“为了准确呈现毛苌‘半开书简’的状态,我对着镜子模拟了十几种不同的姿态。”欧阳新光说。

当《诗经》绘画作品在诗经美术馆展出时,参观者络绎不绝。许多人会一边赏画一边轻声诵读诗句。

让《诗经》可观、可感、可触

10月21日,“非遗传承诗经赋能乡村振兴”河间诗经文化主题非遗作品展在河间市美术馆开幕。近500幅作品集中亮相,剪纸、刻瓷、油画等多种艺术形式交织,生动诠释了《诗经》的永恒魅力。

参观者驻足作品前细细品味,不时发出由衷地赞叹:“这些剪纸作品太漂亮了,让我对《诗经》有了更深理解”“看着这些画,我就会不由自主地吟诵《诗经》中的诗句”……

在这次活动中,宋保树、侯放、欧阳新光不仅展出了与《诗经》相关的作品,还向参观者分享了如何用作品诠释《诗经》,让大家在欣赏技艺之美的同时,也深化了对《诗经》的理解。

除了积极参加各种展览活动,宋保树等人还通过多种方式,将《诗经》题材作品展示给更多人。

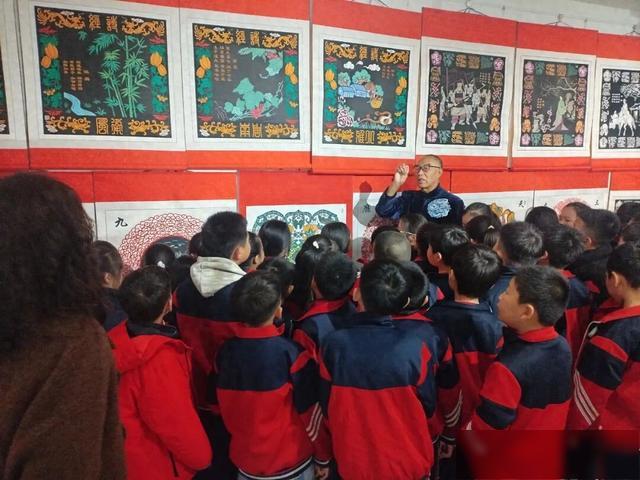

宋保树带着《诗经》题材剪纸走进学校的课堂、书店,教孩子们读《诗经》、做剪纸。每一次为孩子们上课时,看着孩子们有所收获,他都感到非常欣慰。

侯放一家人以刻瓷博物馆为平台,向大家展示《诗经》名物系列作品,并让参观者亲身体验刻瓷技艺,感受传统文化的魅力。

“我们会继续在自己擅长的领域耕耘,让诗经文化和艺术作品充分融合。这样不仅让《诗经》变得可观、可感、可触,更能让它从书本中‘走出来’,融入现代生活,焕发出跨越时空的蓬勃生机。”欧阳新光的话语,道出了大家的共同心声。

(本版图片由受访者提供)

(记者李小贤)