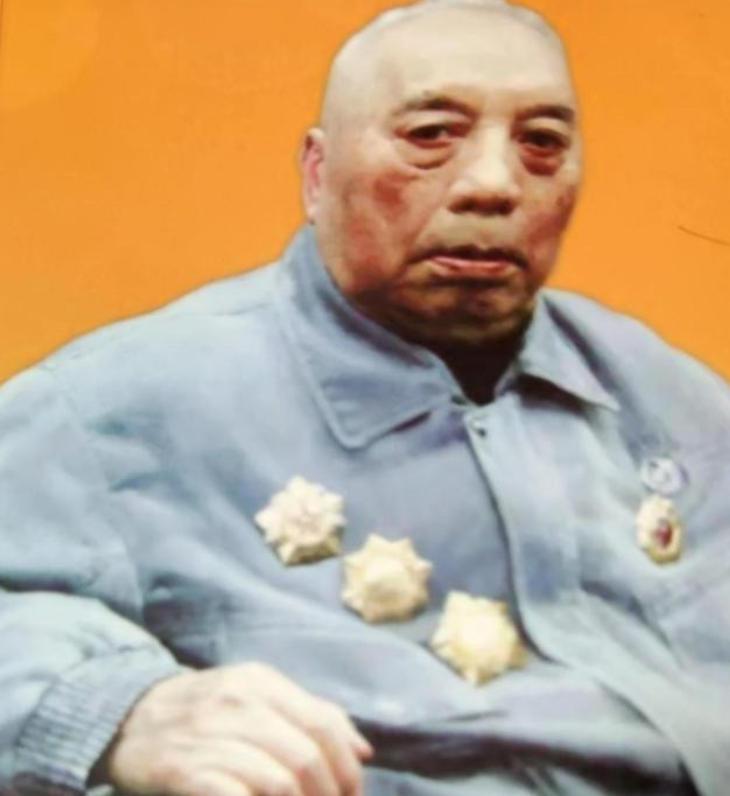

[微风]1976年初冬,兰州军区副司令乘坐绿皮火车,前往郑州出差。过了送餐时间,副司令拿出几颗炒花生米,放在嘴里细细咀嚼充饥。突然,火车颠簸了一下,1颗花生米掉在了地上,副司令捡起来接着吃。 2002年,张藩将军的家人在南京整理他的遗物时,发现了一个蓝布口袋,这个口袋的边角都磨破了,上面还有好几块补丁,看起来很普通的一个口袋,却能让人看清将军一辈子的做人做事风格。 很多人都听过1976年火车上的这件事,那时张藩已经是兰州军区副司令员了,去郑州出差却坐的是绿皮火车的硬座,火车颠簸导致一粒花生米掉在地上,他弯腰捡起来,吹掉灰尘就吃了。 这颗花生米和他以前用这个口袋装过的机场图纸、耐旱种子,本质上是一样的,这背后体现的是一种简单的道理:能重视身边微小的事物才能做成大事、走得长远。 张藩的节俭并不是因为以前穷怕了,这是他的一种生活理念,他把每一样东西都看作有实际价值的事物,从心里尊重这些东西,火车上的那颗花生米对他来说不只是能充饥,更已经是他深入骨子里的习惯。 这种习惯早在1937年抗日战争时期就养成了,那时张藩还是个营长,一次为了掩护机关转移,他的干粮袋被子弹打穿了,里面的黄豆撒了一地,他很心疼,因为这些黄豆是战士们省下来给他的,代表着战士们对他的信任。 后来他负伤,被老乡救了下来,老乡给了他半块玉米饼,他用干粮袋包好分了三天才吃完,在他看来,不管是一粒豆子还是半块饼都关系到生存,也承载着别人的情谊,绝对不能浪费。 这种珍惜事物的信念他一直保持到了和平年代,在农场下放的时候,老家有人托人给他寄来了一粒耐旱种子,就是这粒种子让整个农场的产量提高了两成。 张藩将军的功绩都不是在办公室里规划出来的,而是他亲自到各地调研,一步一个脚印干出来的,他常说,最可行的方案必须到现场去考察才能制定出来。 1976年那次去郑州出差,他没有用专车,而是特意坐火车硬座,就是想“和群众多接触,了解一下大家的实际生活”。 也正是这次深入群众的调研,让他发现了西北边防补给存在的问题,之后他推动解决,开通了三条补给线,让边境的战士们在那年冬天能暖暖和和地过冬。 这种“凡事必须亲自去看、亲自去做”的劲头在五十年代的时候更突出,当时华东军区空军刚刚组建,张藩负责机场选址工作,他带着图纸和馒头走遍了安徽等地的山区。 在山里迷过路,饿了就啃几口冷馒头,困了就找农户家借宿一晚,那个蓝布口袋白天用来装图纸,晚上就借着灯光在上面画图纸。 华东地区空军的第一道防线就是他这样一步步实地考察、规划建设起来的,对他来说,火车硬座和山里的泥泞小路才是真正的办公地点。 张藩做事不只看眼前的问题,还会考虑长远的发展,那个蓝布口袋不只是个装东西的袋子,更像是一个装着各种规划和方案的“资料库”。 五十年代,口袋里装的是关系到国土领空安全的机场设计图;特殊时期,里面装的是帮助部队实现自给自足的农业技术资料和种子。 到了晚年,他在军事学院当副院长,口袋里又换成了他编写的教材提纲,还有一本被翻得很旧、写满批注的《农业全书》。 他拿着这些自己整理的资料给年轻军官讲课,说:“我17岁参加革命,不是为了自己享福,是为了让全国老百姓都能吃饱饭、过安稳日子。” 现在,这个蓝布口袋被放在革命纪念馆里,它不用再装任何东西了,因为它本身就记录了张藩将军一生的奉献。 来源:大西北网官方—忆张藩将军:一粒刻骨铭心的花生米(一个医生眼中的军系列)