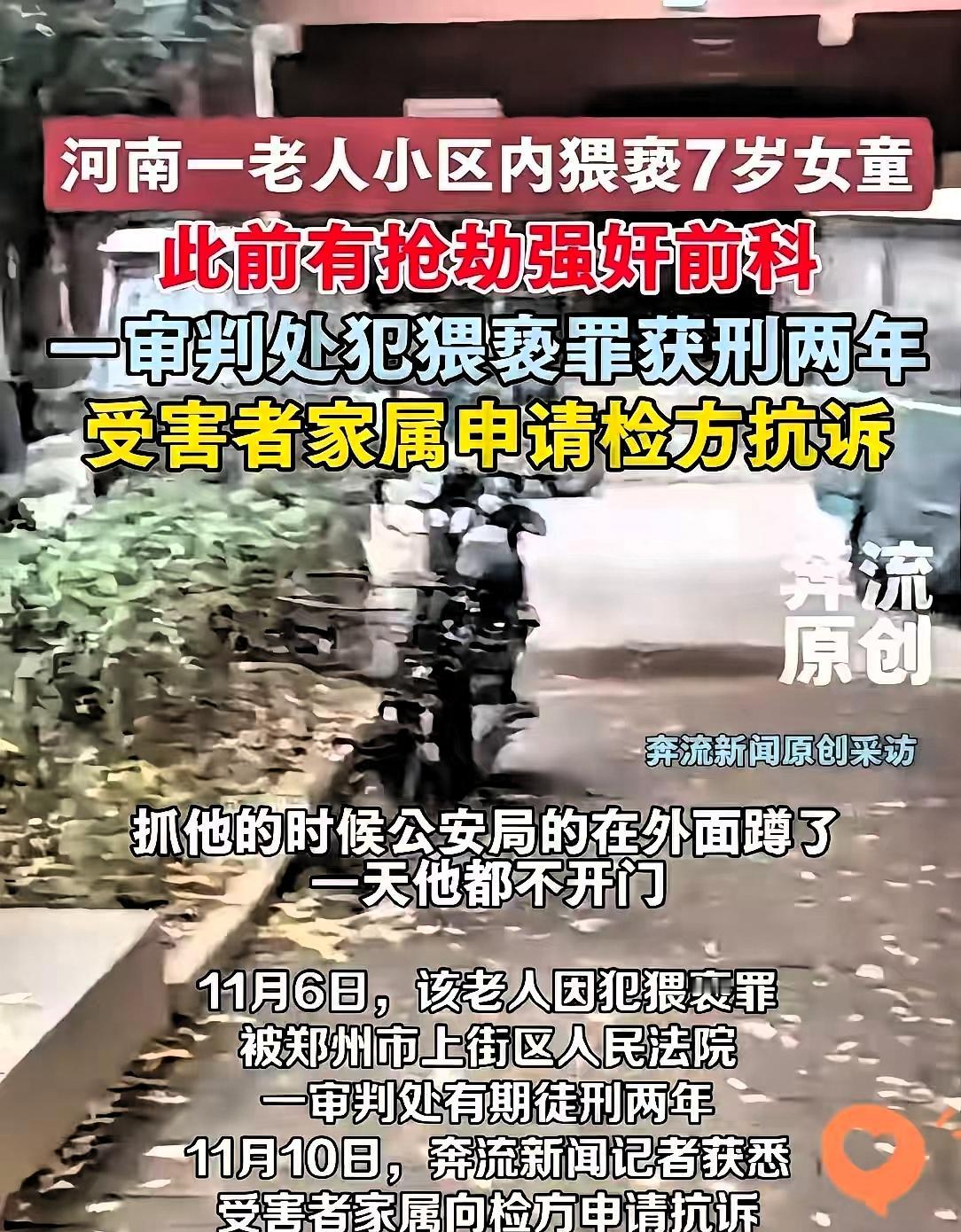

河南郑州,7岁女童在小区玩耍时,被60岁同小区的老人哄骗到小区花园,在公共场所就伸手对孩子实施了猥亵,好在孩子及时反抗逃离,没有造成更严重的伤害。 让人难以接受的是,这位老人并非初犯,有抢劫、强奸的前科记录。虽然已过五年累犯期限,但他明知对方是懵懂幼女,还敢在公共场所作案,主观恶意和对社会的潜在危险性,显然比普通初犯要大得多。 可最终法院判决有期徒刑两年,这样的结果不仅让女童家属无法接受,很多关注此案的人也觉得量刑偏轻,难以形成足够的震慑力。 家属提起附带民事诉讼,索赔35万元,最终未获支持,核心原因是刑事附带民事诉讼仅赔偿物质损失。但大家都清楚,孩子遭遇这样的事,心理创伤是长远的,可能影响她未来的性格、社交,甚至一生的心理健康,这种精神层面的伤害,其实比短期的物质损失更难弥补,也更值得被重视。 法律的存在,不仅要依据条文,更要守护公平正义,尤其要保护未成年人这类弱势群体。对于伤害儿童的犯罪行为,量刑时应当充分考量行为人的主观恶性、前科背景以及社会危害性,这样才能真正起到警示作用,让潜在的违法者不敢伸手。 现在女童家属决定就刑事判决申请抗诉,民事部分提起上诉,这是他们维护自身权益的合法途径,也希望能推动案件得到更合理的处理。