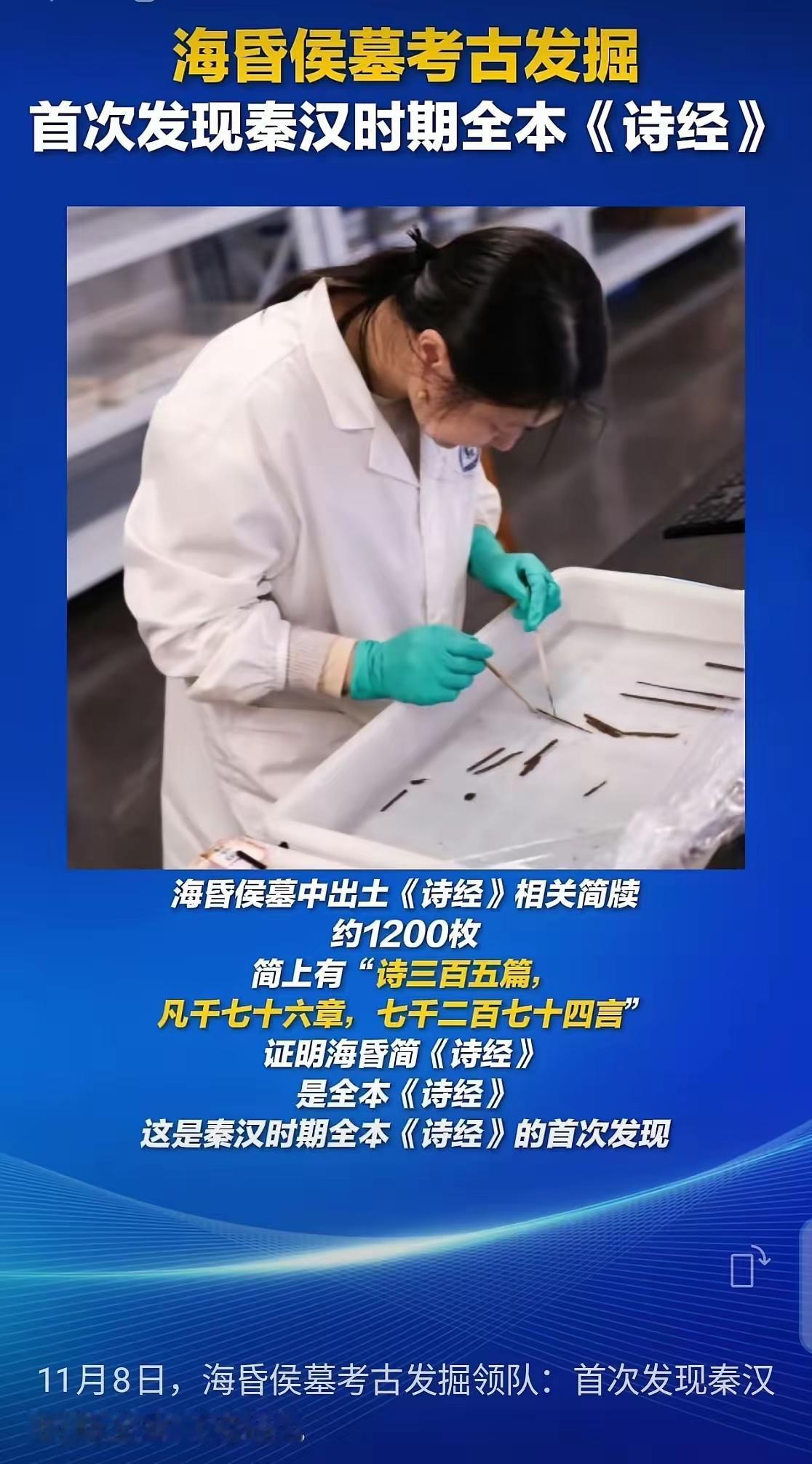

我滴乖乖!海昏侯这位老兄可真行啊,躺地下两千年还不忘给咱们送惊喜——把秦汉时期全本《诗经》塞进自己墓里陪葬,倒是方便了我们,这简直是老祖宗送来的文化礼物! 2011年江西南昌海昏侯墓的考古现场,当考古人员小心翼翼打开主棺旁边的漆木笥时,在场所有人都屏住了呼吸。一堆裹着淤泥的竹简蜷缩在器物里,外层的竹片已经碳化发黑,轻轻一碰就可能碎裂。谁也没想到,就是这堆看似不起眼的“烂木头片子”,在经过五年多的清理修复后,竟爆出了惊天秘密——上面清晰地刻着《诗经》的完整篇章,从《风》《雅》《颂》到失传已久的“笙诗”残句,一字一句都带着秦汉时期的笔墨温度,比我们现在课本里的版本更接近原著风貌。 要知道,在此之前,现存最早的《诗经》版本是东汉熹平石经和敦煌石室残卷,要么残缺不全,要么经过后世多次传抄,难免出现文字讹误。而海昏侯墓出土的这版《诗经》,是迄今发现的最早全本,竹简上的隶书古朴遒劲,没有后世的修改痕迹,连标点符号都保留着先秦时期的原始形态。考古人员用红外扫描技术解读竹简时,发现其中《邶风·简兮》的字句与今本有细微差异,“硕人俣俣,公庭万舞”被写作“硕人禹禹,公庭万舞”,专家推测这可能是秦汉时期的通行写法,为研究《诗经》的文本演变提供了最直接的实物证据。 更让人意外的是,这版《诗经》还藏着“彩蛋”。竹简中不仅有诗文正文,还有标注着“音”“调”的小字,考古专家判断这是当时的乐谱注解,意味着两千多年前的《诗经》是可以演唱的!想象一下,海昏侯刘贺当年在王府里,或许就伴着丝竹之声,吟诵着“关关雎鸠,在河之洲”,这种跨越时空的文化共鸣,让人心潮澎湃。要知道,刘贺作为汉武帝的孙子,曾当过27天皇帝,虽因“荒淫无度”被废黜,却自幼接受正统儒家教育,墓葬中出土的琴、瑟、编钟等乐器,以及大量儒家典籍竹简,都证明他并非史书中描绘的“昏君”,反而有着深厚的文化素养。 清理竹简的过程充满了挑战。这些竹简在地下埋藏两千年,吸饱了水分和盐分,稍微处理不当就会化为飞灰。考古团队在恒温恒湿的实验室里,用特制的脱盐溶液浸泡竹简,再用细毛刷一点点清理淤泥,每天只能处理两三枚。有位老专家回忆,当第一枚刻着《关雎》的竹简被完整解读时,整个实验室都沸腾了,年近七旬的他当场红了眼眶:“这辈子能见到这样的国宝,值了!”为了让这些珍贵的文化遗产得以传承,团队还运用3D打印技术复刻了竹简,制作成数字档案供全球学者研究。 海昏侯为何要将全本《诗经》带入地下?结合他的生平不难推测。被废黜后,刘贺从帝王沦为诸侯,政治上失意的他,或许将精神寄托在了儒家典籍中。《诗经》作为当时的“教科书”,不仅是文学作品,更承载着礼仪教化、家国情怀的内涵。他将其陪葬,既是对文化的敬畏,也可能是想在另一个世界继续与先贤对话。而这份看似“自私”的陪葬,却为后世留下了无价之宝,让我们得以窥见秦汉时期的文化风貌,感受中华文脉的绵延不绝。 这版《诗经》的出土,改写了中国文学史的部分篇章。之前学界普遍认为,《诗经》的完整版本在魏晋时期才最终定型,而海昏侯墓竹简证明,早在西汉中期,《诗经》就已经形成了完整的篇章体系。更重要的是,竹简上的文字没有经过后世儒家的刻意修改,保留了更原始的风貌,为研究先秦时期的社会生活、语言习惯、音律艺术提供了不可替代的资料。如今,这些竹简被收藏在江西省博物馆,成为“镇馆之宝”,每天都有大量游客慕名而来,只为亲眼看一看这两千年前的“诗集”。 文化的传承从来都不是一蹴而就的,正是这些深埋地下的文物,让我们得以触摸历史的温度,感受老祖宗的智慧。海昏侯墓出土的全本《诗经》,不仅是一份文化礼物,更是中华文脉绵延不绝的见证。它提醒我们,那些看似遥远的古籍经典,其实一直活在我们的文化基因里,等待着被重新发现、重新解读。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。