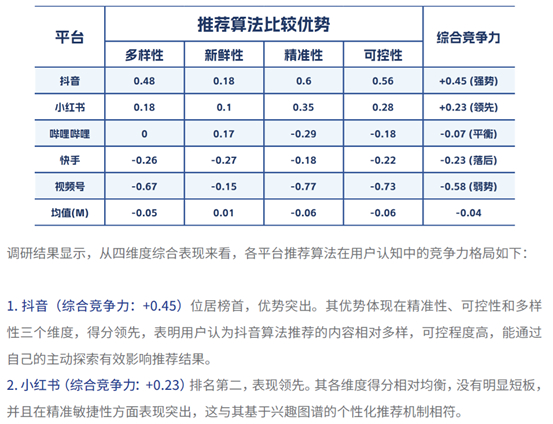

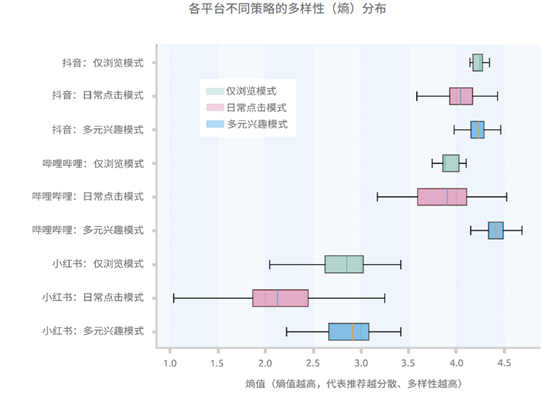

今天看了深圳大学发布的《短视频用户的算法实践与“破茧”报告》。给出了一个颠覆直觉的答案:👉 77.8%的用户认为算法推荐“出乎意料但有趣”,👉 73.9%的人通过算法发现了“以前不了解的新领域”,👉 75%以上的用户相信自己能主动影响推荐结果。换句话说,用户不是被动“被算法喂内容”,而是在主动“训练算法”。 算法不是“造茧”,而是基于兴趣推荐未知内容,拓宽视野。关于“信息茧房”的担忧被夸大了。研究团队发放了1200多份问卷,让用户给国内主流平台的算法打分,评估其算法的多样性、新鲜性、精准性和可控性。我理解算法只是影响用户感知的一方面,像是内容多样性、新鲜性和平台本身的内容供给丰富度也有关。【图1】此外,研究团队还做了代理实验,用“空白手机账号”模拟三种用户行为模式(仅浏览、日常点击、搜索探索),熵值越高,代表推荐性越强,见【图2】。这个实验发现,无论在哪种模式下,抖音的推荐多样性都处于高位,印证了大家说的“抖音算法强”;哔哩哔哩的推荐多样性则高度由用户行为驱动;小红书则以高效收敛、精准聚焦为主要特征。这个研究很有意思,此前没见过对具体平台的算法测评,信息量很大。1️⃣ 抖音:多样性整体最高,且对用户行为最“敏感”• 无论是“仅浏览”、“日常点击”还是“多元兴趣”,抖音的熵值都处于高位(约4.0以上)。• 说明抖音算法既能精准匹配兴趣,又保持探索性。当用户表现出多元兴趣时,多样性不降反升,说明系统会积极“响应探索”——算法具有自适应拓展机制。👉这意味着抖音算法能积极满足用户“破茧”需求,平台在鼓励探索上也更主动。2️⃣ 哔哩哔哩:用户主导型多样性,波动大但潜力强• B站在“仅浏览”时熵值较低,但在“多元兴趣模式”下跃升至最高(4.4左右)。• 这说明B站算法的多样性高度依赖用户主动行为,而非算法自身的“探索性”设计。👉换句话说,B站用户的能动性决定了信息多样性,这与B站年轻用户群体的主动探索习惯、高内容自定义度高度吻合。3️⃣ 小红书:算法高效收敛,聚焦而非拓展• 在三个平台中熵值最低,且从“仅浏览”到“日常点击”显著下降(约2.8 → 2.1)。• 即算法在捕捉兴趣信号后,会迅速聚焦、强化垂直内容。👉说明小红书的推荐逻辑更偏向兴趣深耕与社群聚合,这不意味着用户被困在“茧房”里,而是说明平台更强化垂直沉浸体验。延展来看,这份报告是在回答中国网民如何理解算法和“茧房”关系的问题:首先发现,“茧房”可能被高估了,绝大多数用户认为算法推得挺丰富;其次,用户应对算法的自主性很强,善用搜索、“不感兴趣”等功能告诉算法自己想看什么;最后,各平台算法各有侧重,有更平衡稳定的,有更精准敏捷的,看你需要哪个就看哪个,当然最好还是各种渠道都看一下,丰富摄入。不过退一万步讲,假如你都不想看,懒得上网,只想待在自己的“信息舒适区”里有问题吗?其实也没啥,你开心就好。我觉得就算有“茧房”,这事也没多严重,有你自己的一方天地。人生匆匆三万天,开心度过每一天最重要。