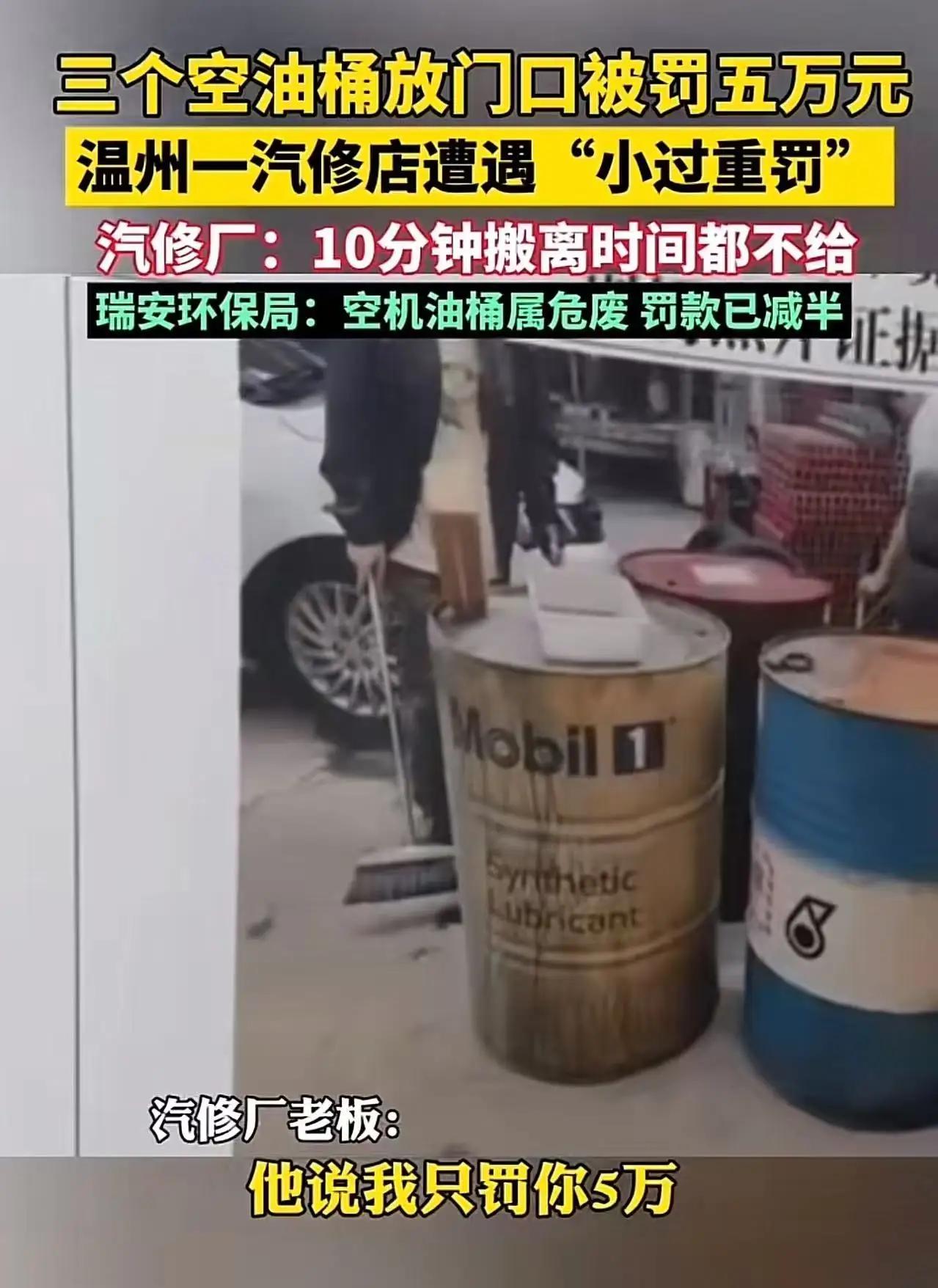

这起看似“小事”的罚单,却引发了我们对环境保护与企业生存之间那条微妙而又敏感的界线的深刻思考。浙江温州,一家普通的汽修店老板,原本只是想暂时堆放几个空机油桶,准备下一步处理,却没想到迎来了一张5万元的“天降罚单”。这笔罚款,对于一个小企业来说,无疑是一场沉重的打击。 老板满脸无奈:“连10分钟搬离的时间都不给,直接开罚单,这不是小过重罚是什么?”一句话,道出了许多中小企业的心声。我们常常看到,环保执法逐渐趋严,环境保护的呼声越来越高,但在实际操作中,是否也忽略了企业的生存空间?在追求绿色发展的同时,是否也应给予一些“人性化”的空间? 瑞安环保局的回应更是让人深思:“5万元已是最低处罚标准。”这句话仿佛在告诉我们:环保的底线,是不能轻易触碰的,但这是否意味着,所有的“违规”都必须用金钱来衡量?难道在保护环境的名义下,企业的生存空间就要被无限压缩?一个企业的生存,难道就只能以“忍受罚款”来维系吗? 这场“罚单风波”,其实折射出的是一个更深层次的问题:在快速发展的经济背景下,环境保护与企业发展之间的矛盾。我们要问,环保的“硬标准”是否也需要“软措施”?是否应该在执法过程中,考虑到企业的实际困难和发展需求?毕竟,环境保护不能成为“压死骆驼的最后一根稻草”。 更重要的是,这个事件引发了公众的共鸣:我们是否也在无形中成为了“环保的盲从者”?在追求绿色、蓝天白云的同时,是否也应该给那些为生活而努力的普通人一些理解和空间?毕竟,没有哪个企业愿意违法,也没有哪个老板不希望自己的小店能平安无事地运营。 这场罚单事件,不仅仅是一个简单的执法案例,更像是一面镜子,映照出我们社会在环保与经济发展中的矛盾与平衡。它提醒我们:环境保护固然重要,但更需要“智慧”与“人性”的结合。我们期待,未来的环保政策,能在“守护蓝天”的同时,也能“照顾到”那些默默耕耘的普通人。 在这个充满变数的时代,或许我们都应该思考:如何让环保不再是“负担”,而成为一种共同的责任和美好愿景。毕竟,只有在理解与包容中,社会的前行才会更加稳健而有温度人性化罚单 罚单