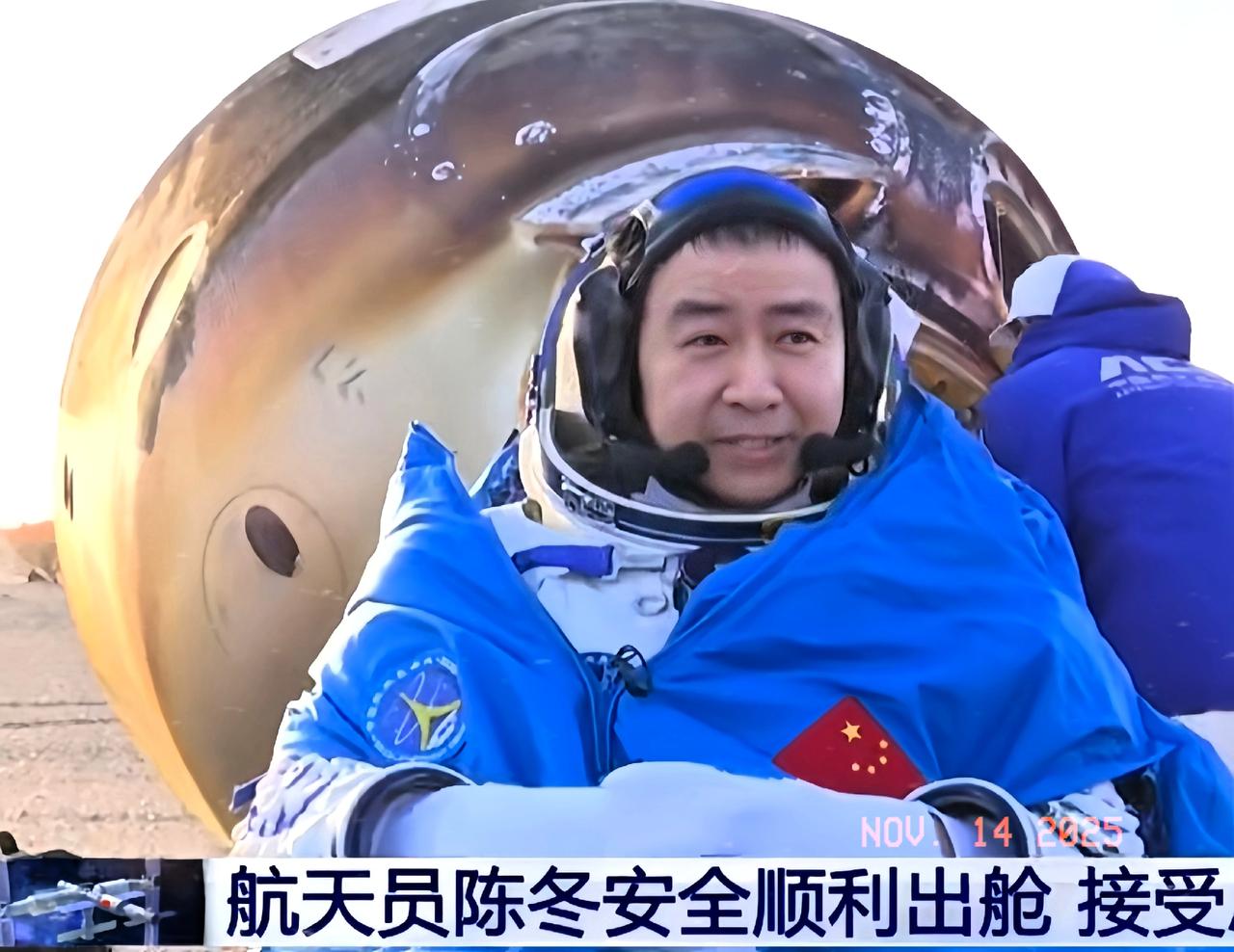

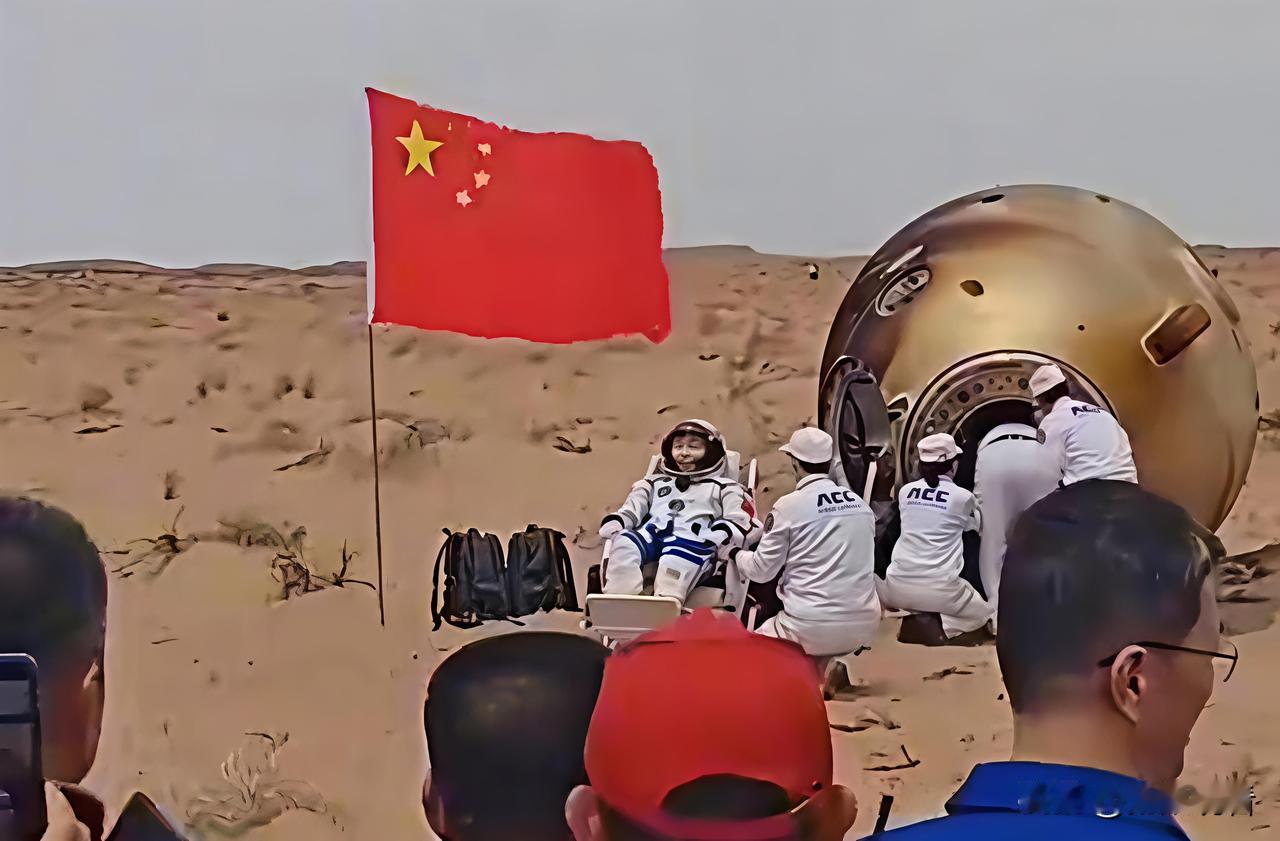

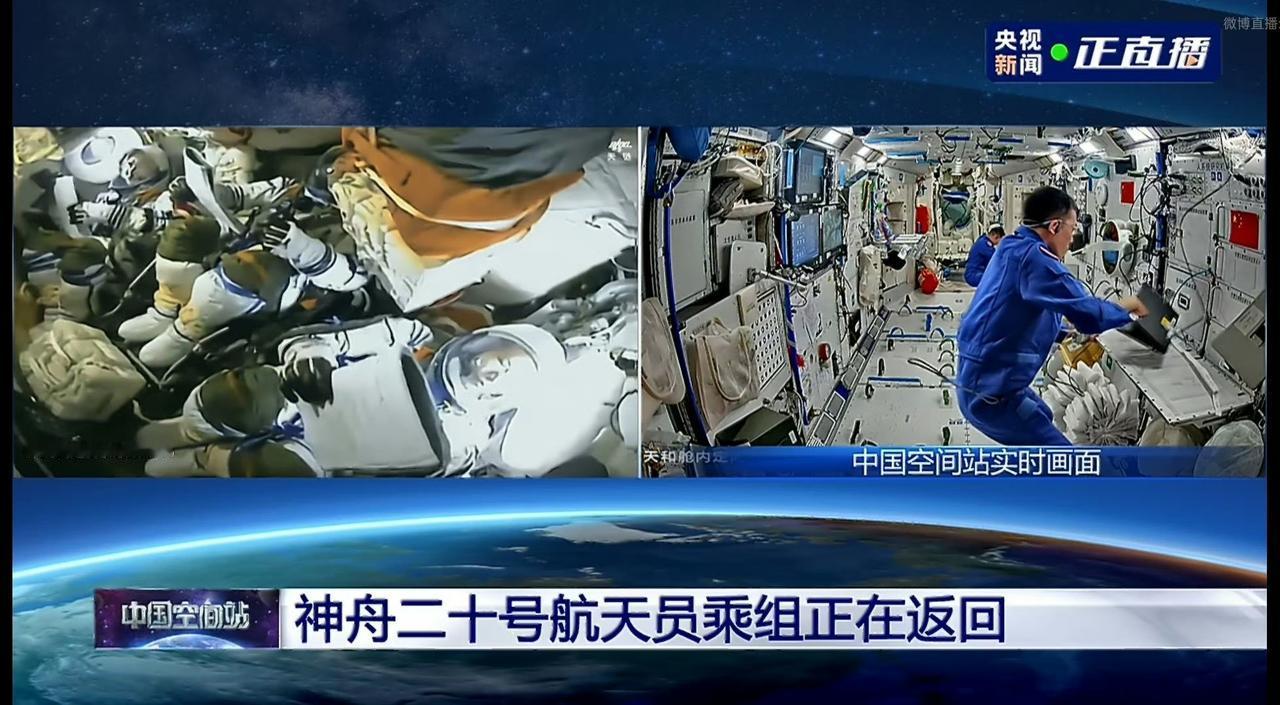

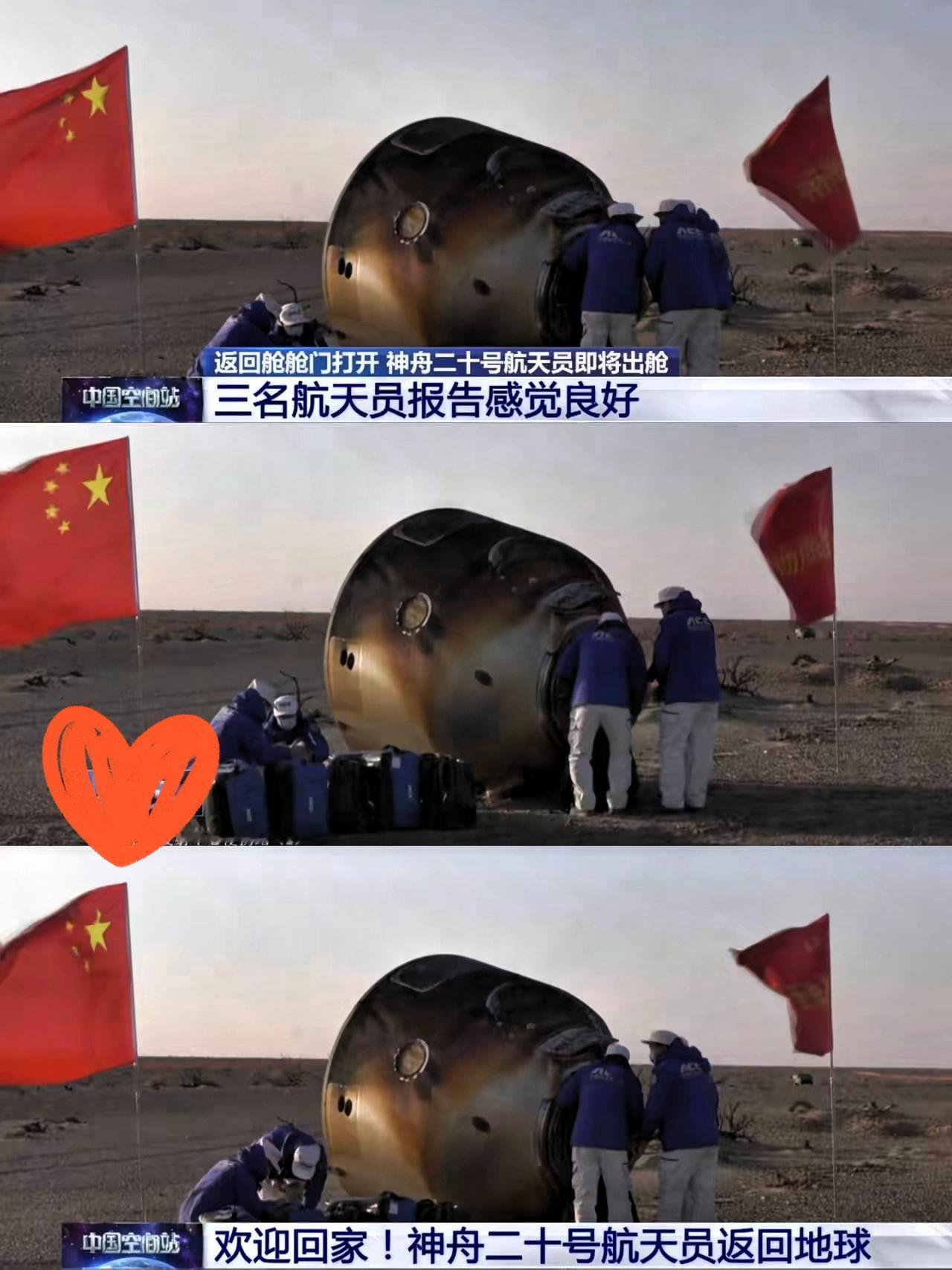

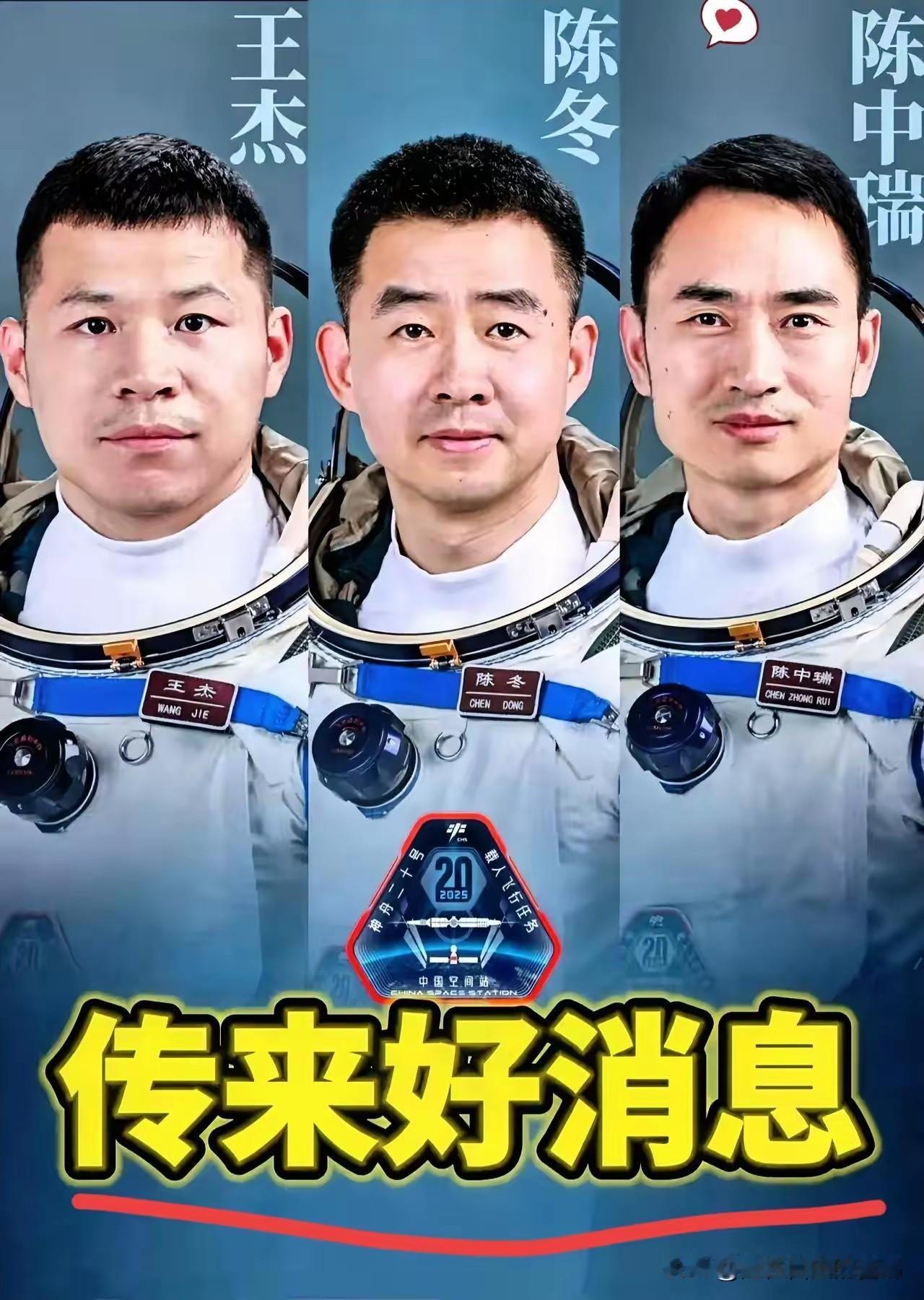

大家发现没? 神舟二十号回来了 但我发现一个问题,现在的返回舱着陆点越来越精准了!地面的工作人员在指定的地点等待就行了 11月14日下午4点40分,陈冬、陈中瑞、王杰三位航天员搭乘神舟二十一号返回舱,稳稳落在了东风着陆场西区 。搜救分队几乎没费多少功夫就找到了目标,这要是放在二十年前,根本不敢想。要知道2003年神舟五号返回时,落点偏差足足有4.8公里,地面队伍得在戈壁里地毯式搜寻,花了好几个小时才找到返回舱。 现在的精准度简直是质的飞跃,神二十的落点误差直接压到了300米以内。你可别觉得300米不算啥,返回舱从400公里高空下来,速度能达到每秒7.9公里,相当于一秒钟飞七八公里,中途还要穿过上千摄氏度的大气层,经历8分钟的“黑障区”——这段时间地面完全失去信号,全靠飞船自己“导航”。能在这么多干扰下把误差控制在几百米,这背后全是硬实力堆出来的。 核心秘密就在二代GNC制导系统上,相当于给返回舱装了个“超级大脑”。它能接收北斗卫星的实时定位,遇到风切变这种突发情况,0.2秒内就能重新计算轨迹,及时调整姿态。还有返回舱底部的四台反推发动机,在距离地面1米时会10毫秒内同时点火,把落地速度降到每秒2米,比咱们走路还慢,既保护了航天员,也让着陆点更可控。 精准着陆可不光靠飞船上的技术,地面的准备工作细到极致。神二十返回前,东风着陆场搞了1:1的全要素演练,上百台指挥车、搜救车、医监医救车,还有5架直升机全部到位,把夜间低温、能见度低这些难题反复打磨。为了应对黑夜搜救,地面分队特意配了系留照明无人机,照度直接提升300%,500米范围内看得清清楚楚,空中直升机还装了红外热成像设备,500米外就能锁定目标 。 更让人感慨的是,现在地面分队都能沿着新修的公路直达待命点,再也不用像以前那样在戈壁滩上颠簸奔驰了 。从神舟十二号到神舟二十号,落点精度一步步提升,背后是无数科研人员的死磕——发动机的点火时间要精确到毫秒,制导算法要反复测试上百次,就连搜救队伍的车灯角度都经过了严格模拟。这种精准从来不是运气,而是每一个环节都精益求精的必然结果。 如今的“舱落人到”,是中国航天从追赶到领跑的缩影。300米的落点误差背后,是从制导系统到搜救保障的全链条升级,是无数人日夜坚守的付出。未来随着梦舟计划的推进,飞船还能搭载7名航天员,甚至能实现月面50米内的精准着陆。中国航天的每一步,都走得稳扎稳打。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

![【转发关注!欢迎神20乘组回地球[比心]】据中国载人航天工程办公室消息,神舟二十](http://image.uczzd.cn/2196534588569107564.jpg?id=0)