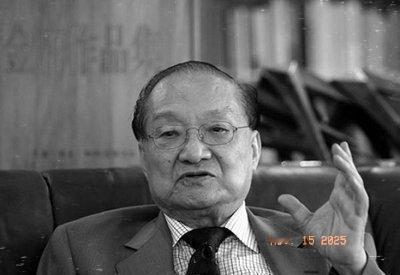

1963年,金庸嘲讽中国造原子弹:“花钱造原子弹有什么用啊,百姓都没饭吃了,有这钱不如多做几条裤子穿!”陈毅元帅听闻后掷地有声地说:“裤子可以不要,原子弹必不可少!” 1963年,西方封锁的铁幕越拉越紧,苏联专家一夜间撤走全部家当,连张图纸都没留下,并宣布停止提供中国急需的设备、关键部件以及重要物资。彼时的中国,正处于内忧外患的双重困境:三年自然灾害的影响尚未完全消退,粮食短缺问题仍困扰着不少地区,国民经济亟待恢复;外部则面临着美苏两国的核讹诈与军事威胁,美国多次在台海地区炫耀核力量,苏联也在边境陈兵百万,核阴影时刻笼罩着新生的共和国。 金庸的言论,反映了当时部分人对国家战略选择的不解。在民生尚显艰难的背景下,集中力量研制原子弹确实需要巨大的投入,仅前期科研经费就占用了相当比例的国家财政。但陈毅元帅的回应,恰恰点透了大国生存的核心逻辑:没有战略威慑力量,再富庶的民生也难以守住。近代中国因武器落后屡遭列强欺凌的历史,让老一辈无产阶级革命家深刻认识到,“落后就要挨打”并非一句口号,而是必须直面的残酷现实。 事实上,中国研制原子弹的决策,早在1955年就已确定,这一战略选择完全基于国家安全的迫切需求。1950年朝鲜战争爆发后,美国曾多次威胁要对中国使用核武器,甚至将原子弹运至冲绳岛形成直接威慑;1958年台海危机期间,美军又再度挥舞核大棒,企图阻止中国统一进程。这些赤裸裸的核讹诈,让中国意识到必须拥有自己的核反击力量,才能打破“有核国家对无核国家的单向威胁”。 苏联专家的突然撤离,给原子弹研制工作带来了致命打击。当时核工业的核心设备“重水反应堆”仅完成土建,关键的核燃料提纯技术、原子弹引爆装置设计等都还依赖苏联提供支持,专家撤走后,许多科研项目一度陷入停滞。但中国科研工作者并未屈服,邓稼先、钱学森等一批留洋科学家放弃海外优渥待遇,带领团队从零开始,在西北戈壁的荒漠中搭建起简陋的实验室。 他们没有先进的计算设备,就用算盘日夜演算核物理数据,仅核心公式的验证就耗费了数百万次计算;缺乏实验材料,就自己动手提炼铀矿,在高温粉尘中日复一日地工作;粮食和淡水短缺,就以粗粮和雪水充饥,顶着极端气候坚持野外试验。正是这种“勒紧裤腰带搞科研”的精神,让中国在完全没有外部援助的情况下,仅用8年时间就走完了其他国家十几年甚至几十年的核研制之路。 1964年10月16日,新疆罗布泊上空升起蘑菇云,中国第一颗原子弹爆炸成功,这一消息震惊世界。从此,中国彻底打破了超级大国的核垄断,跻身核俱乐部,国际地位显著提升。原本对中国虎视眈眈的国家,不得不重新审视与中国的关系,核讹诈从此退出对华外交的选项,中国的和平发展获得了坚实的战略保障。 从历史维度回望,陈毅元帅的判断无比精准。原子弹的研制成功,并非要走向军备竞赛,而是为了获得“不被侵略的底气”。有了核威慑作为后盾,中国才能集中精力发展经济、改善民生,后续的改革开放与现代化建设,都离不开这一战略基石的支撑。金庸先生后来也逐渐理解了这一历史选择,在其后期作品中,多次流露出对国家主权与安全的重视,间接印证了当年中国核战略的远见。 国家发展从来都是“先安后富”的逻辑,没有安全的发展环境,再丰厚的物质财富也可能付诸东流。中国研制原子弹的历程,不仅是一段科研攻坚的奋斗史,更彰显了中华民族在危难中不屈不挠的精神底色。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。