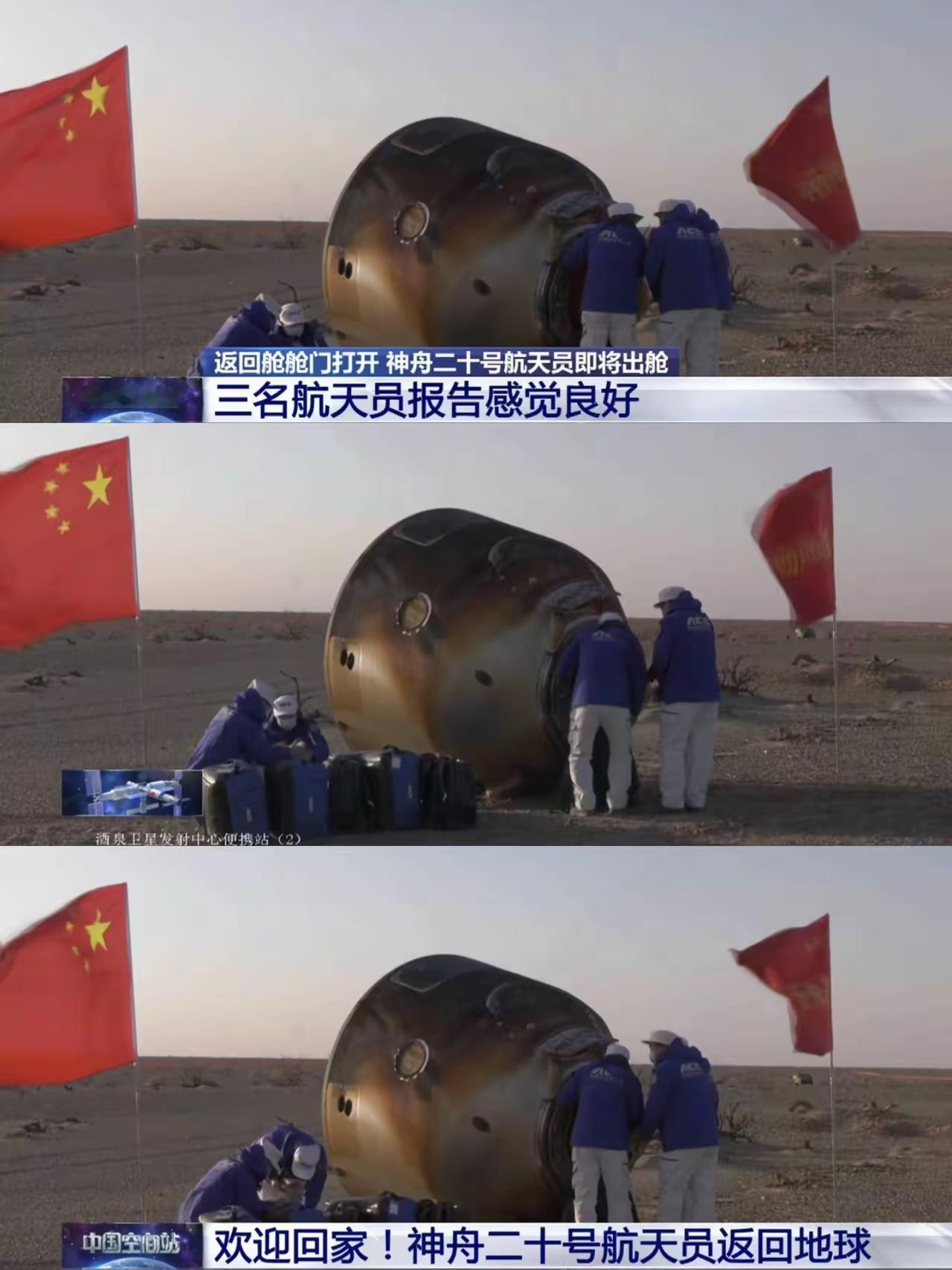

世界再次被“中国速度”惊呆了!都是航天员滞留太空,美国用了371天,俄罗斯用了286天,中国却只用了9天!要知道,美国和俄罗斯有空间站时,我们还没有,更谈不上滞留天空了,可是现在一比,不是中国进步太快,而是美俄在原地踏步! 神舟二十一号从发射救援到平安着陆的全过程,不仅让全球航天界看到了应急效率的新高度。 更通过与美俄过往案例的对比,勾勒出全球航天格局的深层变迁。 先看美国航天史上真实的滞留困境,2021年4月,NASA航天员马克・范德・海搭乘俄罗斯联盟MS-19飞船进入国际空间站,原本计划6个月后返回。 但当年10月,俄罗斯联盟MS-22飞船在发射前检测出燃料泄漏问题,无法按原计划执行接送任务。 受2011年美国国会通过的“沃尔夫条款”限制(该条款明确禁止美中在航天领域开展官方合作,因无法向中国求助,只能与俄罗斯协商改装后续飞船。 最终,范德・海的滞留时间延长至355天,2022年3月才搭乘联盟MS-21返回地球。 NASA在事后发布的《载人航天应急报告》中承认,“缺乏备用运输工具”是导致滞留的核心原因。 俄罗斯的应急短板则在2022年底的联盟MS-22事件中暴露无遗。 2022年12月15日,俄罗斯航天集团官方发布声明,称联盟MS-22飞船外部冷却系统被微陨石撞击,出现0.8毫米孔洞,冷却液在72小时内泄漏约40公斤。 当时在轨的三名航天员原本计划2023年3月返回,故障后只能等待救援。 由于俄罗斯当时无备用载人飞船待命,只能紧急改装联盟MS-23货运飞船为救援船,发射时间推迟至2023年2月24日。 最终,三名航天员的在轨时间延长至185天,2023年3月28日才安全返回。 如今,俄罗斯的航天困境更显突出:2024年俄罗斯联邦财政部发布的预算案显示,当年航天领域总预算为2100亿卢布,折合当时汇率约170亿元人民币。 而根据中国航天科技集团2024年度报告,中国载人航天工程相关投入约220亿元,俄罗斯预算仅为中国的77%,连现有空间站维护都需精打细算。 而中国9天救援奇迹的底气,源于一套已验证13年的应急体系。 2012年神舟九号任务后,中国载人航天工程办公室在《载人航天应急救援方案》中首次明确“发一备一”机制。 每次发射载人飞船时,需有另一艘完成全流程测试的飞船在酒泉发射场待命,燃料加注、逃逸系统调试等环节均按实战标准准备。 这个曾被质疑“浪费资源”的机制,在2025年11月迎来首次实战。 11月5日,神舟二十号返回舱热防护层被太空碎片撞击的消息确认后,CMSEO在8小时内启动应急程序,神舟二十一号的发射准备工作全面提速。 11月14日飞船发射后,3.5小时完成与天宫空间站对接,这个速度甚至比国际空间站常规对接时间缩短了一半。 更值得关注的是救援中的技术细节,返回舱穿越大气层时的“黑障通信”突破。 这并非临时创新:2022年神舟十三号返回时,中国就已实现黑障区短报文通信,2024年神舟十八号任务进一步完善为实时数据传输。 此次神舟二十一号返回,地面控制中心全程接收舱内温压、航天员生理指标等数据,连NASA直播评论员都承认,这项技术让太空返回的安全性提升了一个量级。 还有一个常被忽视的细节:航天员出舱方式。 神舟二十号乘组在轨204天,根据CMSEO发布的医监数据,三名航天员骨骼矿物质流失率约10%,肌肉量减少7%。 因此返回后,医护人员用专用转运椅将他们平稳移出返回舱,这与国际航天医学标准完全一致。 反观美国阿波罗登月任务,NASA在1969年阿波罗11号返回后发布的医学报告显示。 阿姆斯特朗等航天员返回后也接受了3天隔离观察,所谓“直接跳出来”只是宣传影像的剪辑效果,这种对科学细节的敬畏,正是中国航天稳扎稳打的缩影。 这种“全链条能力”,恰恰是美俄当前缺失的:美国将60%航天预算投向商业航天,导致官方应急体系投入不足。 俄罗斯则受限于资金,连重型运载火箭“叶尼塞”项目都已停滞5年。 当神舟二十一号返回舱的舷窗映出地球轮廓时,世人惊叹的是9天的速度,却容易忽略背后13年的坚守。 从2012年“发一备一”机制确立,到每年数十次的应急演练,再到黑障通信、快速对接等技术的持续迭代。这些看似“慢”的积累,才是“快”的真正底气。 太空探索从来不是竞速游戏,但速度里藏着实力的真相。 中国航天用9天时间证明:所有令人惊叹的速度,都是长期准备的结果;所有看似偶然的突破