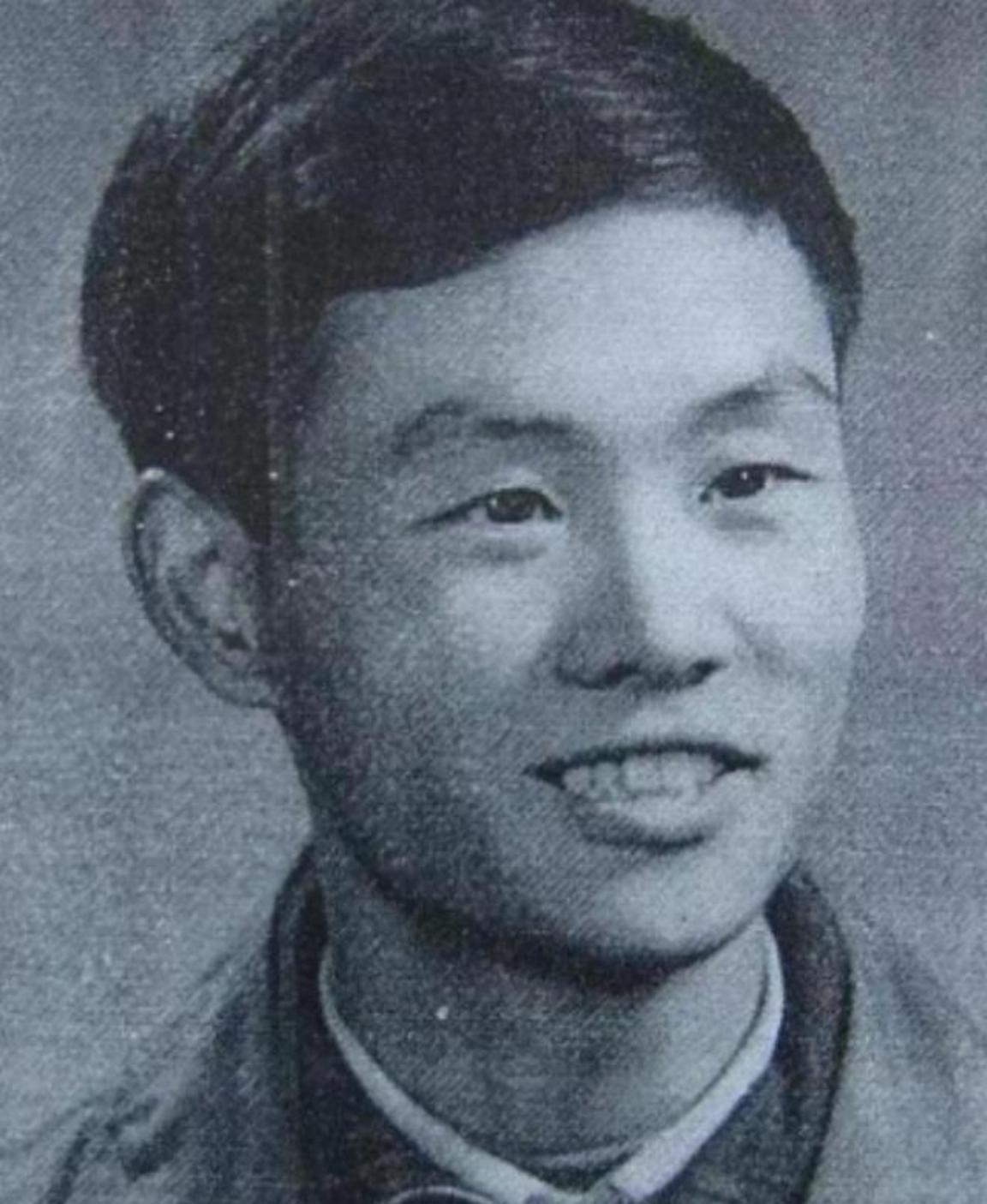

1970年,一名知青因为一首歌被判处死刑,就在他做好死亡的准备时,审判员却突然宣判:有期徒刑10年,这让他有些不敢相信!为什么他突然从死刑改成了有期徒刑10年? 1970年,一个年轻知青只因一首表达思乡的歌就被推到死刑边缘,眼看一切都完了,审判台上却突然传来改判十年徒刑的消息。这到底是啥原因让死刑变成有期?一首歌背后藏着多少故事? 我们说起上山下乡那段日子,很多城市青年离开家门,跑到农村去接受再教育,这本来是件光荣的事儿,可实际过起来真不容易。南京小伙子任毅就是其中一个,1968年他来到江浦县农村,那地方条件艰苦,大家每天起早贪黑干农活,吃饭睡觉都简陋得很。知青们心里憋着想家的情绪,闲下来就爱聚一块儿唱歌解闷。 1969年夏天麦收忙完,一群知青又围坐一起,有人说干脆我们自己写首歌,唱唱心里话。任毅平时会点音乐,就揽了这活儿。他把大家的白天的累、晚上的愁,还有对南京的念想,全都融进歌词里。歌曲先叫《我的家乡》,后来传开就成了《南京知青之歌》。歌词唱浦口火车站的汽笛,唱夫子庙的热闹,唱鸭血粉丝汤的香,句句戳心窝子。大伙儿觉得贴心,赶紧手抄传唱,没多久周边县的知青都在哼。 谁知道传着传着,有人把“身在异乡”抄成“深陷在异乡”,味道全变了。更要命的是,这歌传到境外,莫斯科电台给播了出去,还加了别的内容。这下子事儿大了,有关部门注意到了。任毅听说后主动去交代,说就是知青们抒发感情,没别的意思。本来以为教育教育就过去了,结果形势变了,他被隔离审查好几个月,反复写材料解释。 1970年5月,法院判了死刑。这消息传来,任毅他们全家都蒙了。判决书上报省里审批,正好落到时任江苏省革委会负责人许世友手里。许世友一看卷宗,觉得一个年轻人写首思乡歌就判死刑,太过分了。他当场表示不同意,说这不合理,必须改。省里认真复核原歌词,确认没问题,也没发现其他情况,就批示撤销死刑,改成有期徒刑十年。这才有了后来公审大会上的转折。 公审那天会场人山人海,审判员先念罪行部分,大家都捏把汗。忽然话锋一转,宣布上级指示,改判十年。全场愣住,任毅自己也懵了,从死刑到十年,这变化太大了。他后来被送到农场劳动改造,在那儿老老实实干活,种地喂猪,从不偷懒。管教干部知道他情况,也没苛待。几年下来,他还是爱音乐,偶尔记点谱子。 转眼到了1979年初,政策落实,案件复查,法院宣告任毅无罪释放。这时候他已经在农场待了快九年,头发白了不少。回来后安排到丝绒厂上班,每天准时打卡,和工友处得融洽。业余时间他参加知青聚会,还会领唱那首老歌,大家一起回忆过去。