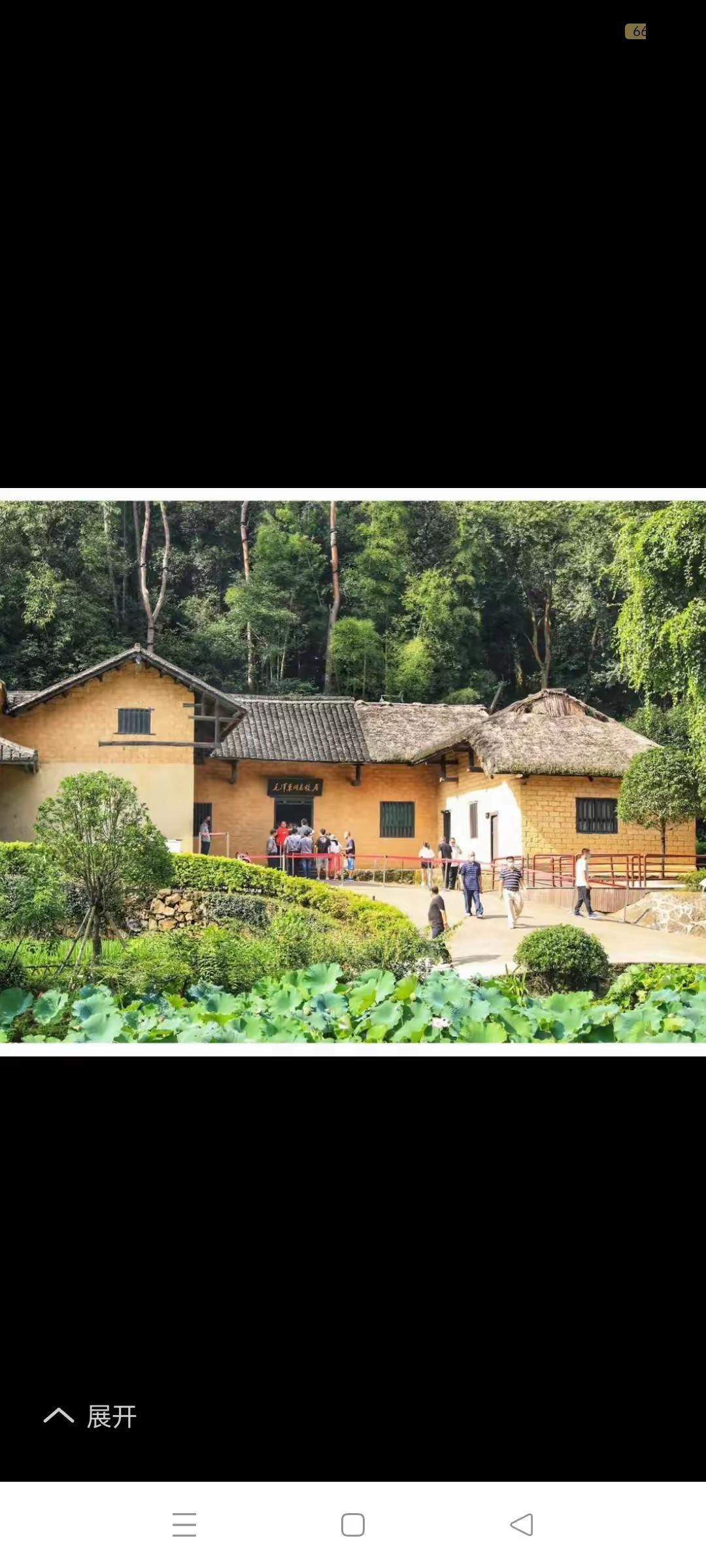

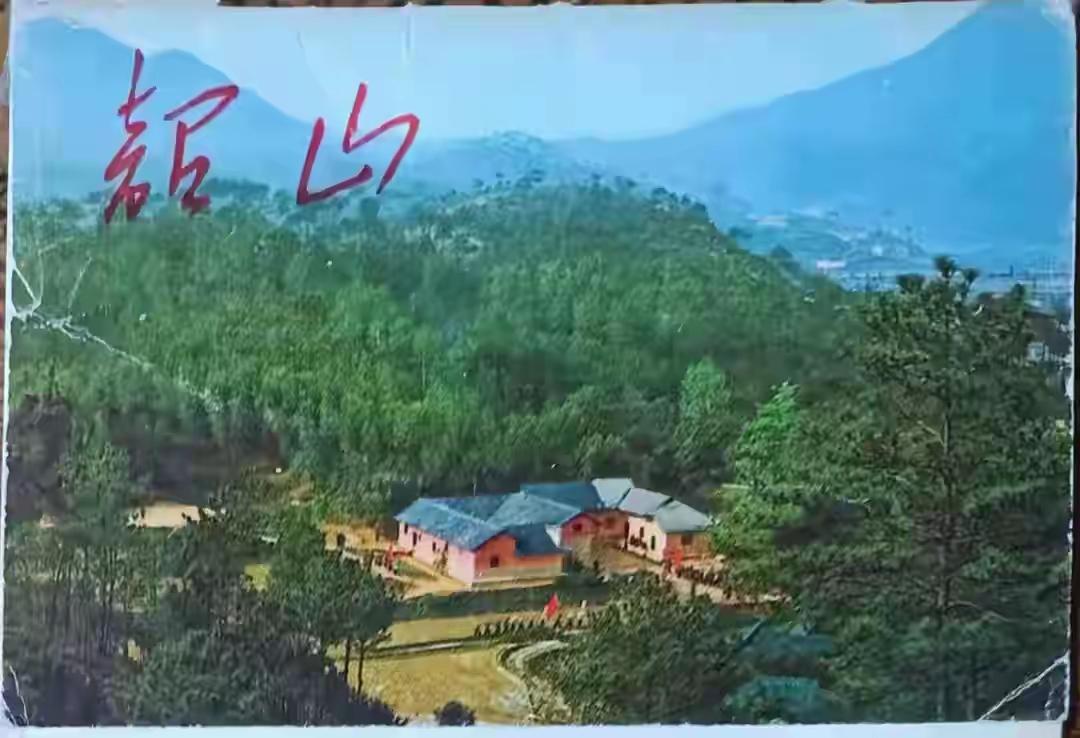

1983年,已是鲐背之年的梁漱溟先生,步履蹒跚却目光澄澈地最后一次踏上了韶山这片热土,站在了毛主席故居的庭院中。望着眼前青瓦白墙的老屋,仿佛还能看见那位从韶山冲走出的青年,带着改变中国命运的豪情壮志奔赴远方。这位与毛主席同岁、相识六十余载的世纪老人,此刻心中翻涌的定是半生风雨中的交集与感悟,他望着故居前的苍松翠柏,由衷地感慨道:“当年我啊,真是像只蹲在井底的蛤蟆,眼界窄得很,却还大声嚷嚷着‘天就只有井口那么大’,现在想来真是可笑又惭愧。可毛主席呢?他那时眼里总带着温和的笑意,那笑意里装着的,却是整个中国的山河社稷,是亿万百姓的冷暖安危,是整片广阔无垠的天空啊!” 想想梁先生与毛主席的交往,真是充满了时代的印记。早在1918年,两人就在杨昌济先生家中初识,彼时一个是北大哲学系讲师,一个是图书馆管理员,虽交集不多却已埋下缘分的种子。二十年后延安的二十一天里,他们曾通宵达旦地争论中国的前途,梁先生执着于“伦理本位、职业分途”的改良之路,而毛主席则坚定地主张彻底革命才能救中国,即便各执己见,毛主席那份从容不迫、幽默豁达的政治家气度,也让梁先生终生难忘。后来1953年的公开冲突,曾让这对老友的关系一度中断,但毛主席始终未曾为难他,政协委员的职务、生活待遇全都照旧,这份包容与胸襟,也让晚年的梁先生愈发感念。 如今站在毛主席的故居前,回望百年风云,梁先生的评价可谓字字千钧。毛主席的“功”,是横扫千军如卷席,结束了百年战乱、四分五裂的局面,让中华民族真正实现了独立统一,这份功业如同巍峨泰山,千秋万代都将铭记;毛主席的“德”,是心怀天下苍生,以“为人民服务”为根本,带领中国人民推翻三座大山,改造了旧中国的沉疴积弊,这份德行如同春雨甘霖,滋润着华夏大地的每一寸土壤;毛主席的“言”,是创建了博大精深的思想体系,从《论持久战》照亮抗战前路,到无数著作指引中国发展,他言传身教、呕心沥血,为后人留下了取之不尽的精神财富。 说实话,我特别佩服梁漱溟先生这种晚年自省的胸襟,九十岁高龄还能坦然承认自己当年的局限,这份通透与坦诚太难得了。而毛主席之所以能成为“千古巨子”,正是因为他始终站在历史的高度,心怀家国天下,既能在风雨如晦中指明方向,又能以宽广胸怀包容不同意见。这样的伟人,这样的功业与德行,确实值得后世永远缅怀与敬仰。梁先生的这番话,既是一位老友的由衷赞叹,更是历史与人民对毛主席最真切的评价,跨越时空,依旧掷地有声。