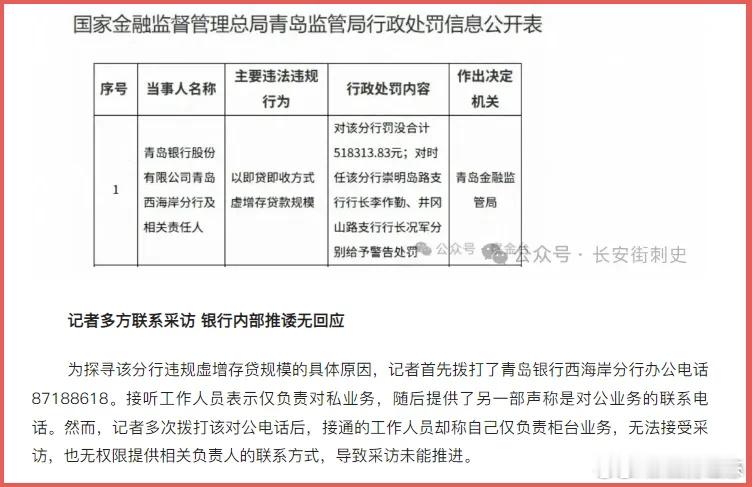

青岛某银行“大本事”!“消灭了”省级媒体新闻报道…… 近日,山东电视台民生栏目《小溪办事》刊发的青岛银行存款纠纷报道,与半岛网等平台发布的青岛银行西海岸分行监管罚单报道蹊跷消失,这一现象迅速引发广泛关注与舆论质疑。报道消失,舆论监督遇阻先说说存款那事儿,山东电视台民生栏目《小溪办事》11月9日发布的存款纠纷报道,青岛市民李女士在青岛银行长春路社区支行 ATM 机存入12200元现金,系统仅显示到账8800元,3400元差额去向不明。虽经沟通后银行工作人员以个人名义补足款项,但银行始终未就事情原因作出公开说明。报道发布后,青岛银行以 “侵犯名誉 / 隐私 / 肖像”“存在不实内容” 为由,多次向腾讯平台投诉转载自媒体,值得注意的是,《小溪办事》原始视频已无法检索,山东电视台未披露撤稿具体原因。另一方面,半岛网等平台关于青岛银行的监管罚单报道同步 “隐身”。国家金融监督管理总局青岛监管分局10月23日公示的行政处罚显示,青岛银行西海岸分行因 “以即贷即收方式虚增存贷款规模”,被罚没合计518313.83元,时任该分行崇明岛路支行行长李作勤、井冈山路支行行长况军均被给予警告处罚。所谓 “即贷即收”,实质是 “左手放贷、右手存钱” 的空转操作 —— 银行向企业发放贷款后,随即要求资金以存款形式转回,表面虚增存贷款规模,实则资金未流入实体经济,违背金融服务本源。值得注意的是,该罚单信息虽仍可在监管官网查询,但半岛网相关报道已无法检索,取而代之的是青岛银行的正面宣传。惯性回避成常态,多重争议待解更值得深思的是,这并非青岛银行第一次在 “解决问题” 和 “解决提问者” 之间选边站。梳理过往案例不难发现,“回避问题” 似乎成了某种惯性操作:2020年,有市民反映在青岛银行海尔路支行 ATM 机存款时误转电子现金账户,柜台人员称 “只能花不能退”,后经客服证实可通过销户退回,银行以 “业务不熟” 回应未作道歉。黑猫投诉平台显示,另有用户质疑青岛银行信用卡 “我要现金” 业务未明确公示手续费,综合利率疑似超标;还有用户反映未全额还款期间的利息计算存在争议。监管零容忍下,企业应对引深思值得关注的是,青岛银行还曾涉嫌合规风险。2024年上半年,其个人互联网贷款省外余额达2.78亿元,被指违反地方法人银行 “不得跨区域开展互联网贷款” 的规定。令人费解的是,消失的并非自媒体转载的内容,而是官方媒体发布的新闻报道。《小溪办事》作为山东电视台旗下的民生栏目,其报道顺应民意深得民心;半岛网等平台对青岛银行的罚单报道,是对监管部门公示信息的客观呈现。这些合规合法的新闻内容为何集体 “消失”?青岛银行是用了什么魔法?发生这样的事情难免让人浮想联翩。但这种 “捂嘴式” 操作,终究掩盖不了服务质量的短板,更遮不住违法违规的事实,截至目前,其仍未就报道下架、合规争议等核心问题给出任何公开回应,这场舆论风波背后的真相,亟待被揭开。来源:传媒者 最美店招