指尖划过拍卖行 APP 的鉴定页面,“疑似赃物(待进一步核验)” 几个黑字像冰锥扎进眼底。屏幕里那块云纹双鱼佩,玉质、纹路,甚至边缘那道细如发丝的裂痕,都和我珍藏十年的定情信物一模一样。

十年前那个雨夜,苏晚把它塞进我手心,说 “是外婆传的,戴着它,就像我陪着你”。当时玉佩还带着她手心的温度,如今却成了拍卖行标注的 “问题文物”。

我的心跳突然乱了节奏,苏晚当年突然分手的决绝、从不提及的家人、偶尔躲闪的眼神,瞬间在脑海里交织 —— 这枚承载我整个青春的玉佩,到底藏着什么秘密?

我的工作室在老城区一条窄巷里,门牌是 “尘源古籍修复”,木牌边缘被雨水浸得发暗,还是爷爷去世前亲手钉在门上的。靠窗摆着张清末民初的老木桌,桌面被岁月磨得发亮,左上角留着我刚学修复时,用刻刀误划的 “尘” 字浅痕,如今倒成了桌子的记号。

每天清晨,阳光会透过雕花木格窗,在桌上投下细碎的光斑。我通常会先泡一杯祁门红茶,看着茶叶在水里舒展,再打开工具箱 —— 里面的镊子、竹刀、浆糊罐,都是用了五六年的老伙计。今天我正修复一本民国二十三年的《江南民俗手札》,纸页脆得像枯叶,刚用竹刀挑起一页脱线的纸,手机突然 “叮咚” 响了一声。

是拍卖行的推送,标题是 “民国云纹玉佩疑似涉案,专家呼吁藏家核对”。我本没在意,这类推送每天都有,可指尖划过缩略图时,心里突然一紧。我点开图片,屏幕里的玉佩通身淡青,正面一对双鱼缠绕,鱼尾处那道几不可见的裂痕 —— 和我抽屉里的那枚,连裂痕的弧度都分毫不差。

手里的竹刀 “当啷” 掉在桌上,在老木桌上敲出清脆的响。我几乎是踉跄着拉开抽屉,从丝绒盒子里取出那枚玉佩。玉面贴着掌心,凉意顺着指尖往上爬,十年前的画面突然清晰起来:苏晚站在路灯下,头发被雨丝打湿,睫毛上挂着水珠,把玉佩塞进我手里时,指尖微微发抖。

“李尘源,你看这玉的光泽,是不是像浸了月光?” 她的声音好像还在耳边,带着点撒娇的软。我把玉佩凑到窗边,阳光穿过玉质,双鱼的影子落在《江南民俗手札》上,和纸页上 “赠玉为盟” 的字句叠在一起,刺得眼睛发疼。

我打开拍卖行客服对话框,手指悬在键盘上半天没动。如果这枚玉真有问题,苏晚当年说的 “外婆传的” 就是假的?她为什么要骗我?我深吸一口气,敲下一行字:“请问你们标注的‘涉案’,具体是指哪起案件?能否提供更多细节?” 发送后,我把玉佩放回丝绒盒,塞进抽屉最深处,可掌心的凉意,却半天散不去。

我和苏晚认识是在十年前的市图书馆,那时我刚从大学古籍修复专业毕业,在古籍部做实习修复师。图书馆古籍部在顶楼,楼梯间的墙皮都翘了边,每次上去都要经过一道生锈的铁门,推开时 “吱呀” 响得能惊动整层楼。

那天我蹲在地上,给一本民国版《地方民俗志》粘补脱页。这本书的封面都快掉了,纸页黄得发脆,每粘一页都要屏住呼吸。手边的美工刀没放稳,滚到了楼梯口,正好停在一双白色帆布鞋前。

“你的工具。” 女生弯腰捡起来,声音软乎乎的,像初春刚化的雪水。我抬头,正好对上她的眼睛 —— 双眼皮,眼尾微微上翘,笑的时候眼底会盛着光,鼻梁上还沾了点灰尘,大概是从书架上找书蹭到的。

她穿着浅灰色连衣裙,怀里抱着一摞书,最上面一本是《中国古代玉器鉴定》,书脊都被翻得发毛。“我叫苏晚,来查点关于老玉器的资料,准备写毕业论文。” 她把美工刀递给我,手指纤细,指甲修剪得整齐,没有涂指甲油。

“李尘源,实习修复师。” 我站起身,拍了拍裤子上的灰,目光落在她怀里的书上,“你对老玉感兴趣?” 苏晚点点头,把书往怀里抱了抱,眼睛亮起来:“我小时候见过外婆戴一块玉,也是双鱼纹的,可惜后来丢了。老玉都有故事,就像你修的这些书,纸页里藏着几十年前的人怎么过日子、怎么谈恋爱。”

我们坐在古籍部的长桌旁聊了一下午。她说起老玉的包浆,说 “新玉是冷的,老玉戴久了会有体温”;说起博物馆里的汉代白玉佩,说 “玉上的纹路里,说不定藏着工匠的心事”。我给她看我修复的残页,她凑过来时,发梢扫过我的手腕,带着点洗发水的柠檬香。

临走时,她在笔记本上写下手机号,字和她的人一样,秀气又工整。“以后有机会,带你去逛旧货市场,那里有个老爷爷卖老玉器,说不定能淘到好东西。” 她把笔记本递过来,指尖碰到我的手,又很快缩回去,耳尖有点红。我看着她的背影消失在楼梯口,手里的笔记本还带着她的温度,心里像被什么东西轻轻撞了一下。

第一次和苏晚去旧货市场,是在认识后的第三个周末。市场在城郊,要坐一个小时的公交,清晨五点就热闹起来。我提前十分钟到公交站,远远就看见苏晚站在站牌下,穿着白色帆布鞋,扎着低马尾,手里拎着个蓝布袋子,是那种奶奶辈常用的款式。

“这袋子是外婆留下的,装东西特别结实。” 她晃了晃袋子,笑的时候露出两颗小虎牙。公交车上没什么人,我们坐在后排,她从袋子里掏出两个茶叶蛋,“我妈煮的,你尝尝。” 茶叶蛋的香味飘过来,我咬了一口,咸淡正好,蛋黄里还带着点溏心。

市场入口处摆着个卖老钟表的摊位,老板是个络腮胡大叔,正拿着块怀表给人讲解。苏晚拉着我凑过去,眼睛盯着怀表上的花纹:“这是民国时期的珐琅怀表,你看这花纹,应该是手工刻的。” 大叔抬头看了她一眼,笑着说:“小姑娘懂行啊,这表可是我从乡下收来的宝贝。”

我们逛到一个卖老玉器的摊位前,摊主是个头发花白的老人,面前摆着十几个玉件,有平安扣、玉镯,还有小摆件。苏晚蹲下来,拿起一块青白玉平安扣,对着阳光转了转:“大爷,这平安扣是新仿的吧?你看这沁色,太均匀了,老玉的沁色是慢慢渗进去的,会有深浅变化。”

老人愣了一下,随即笑起来:“小姑娘眼尖!这确实是仿的,不过料子是真玉,戴着玩还行。” 苏晚放下平安扣,转头对我眨眨眼:“我以后要找一块真正的老玉,能传下去的那种,就像我外婆那块。”

那天我们没淘到宝贝,却在市场角落的馄饨摊坐了下来。馄饨摊是一对夫妻开的,煤炉上的锅冒着热气,老板娘一边煮馄饨一边和我们聊天:“你们是大学生吧?常来这儿逛的年轻人不多了。” 苏晚舀了一勺馄饨汤,叹着气说:“这里的馄饨比学校食堂的好吃多了。”

热气腾腾的馄饨端上来时,苏晚突然抬头看着我:“李尘源,我觉得和你待在一起很舒服,就像老玉一样,踏实。” 我嘴里的馄饨还没咽下去,耳尖一下子热了,只能含糊地 “嗯” 了一声。她看着我笑,眼睛弯成了月牙,阳光透过帐篷的缝隙照在她脸上,连细小的绒毛都看得清楚。那时候我还不知道,这份 “踏实” 背后,藏着我后来十年都解不开的迷。

我的生日在深秋,那天古籍部接到紧急任务,要修复一本民国时期的私人日记,日记的主人是位民俗学者,里面记录了很多失传的民间习俗,出版社等着排版。我加班到晚上八点多,走出图书馆时,风裹着落叶吹过来,冷得人缩脖子。

路灯下,苏晚站在公交站牌旁,裹着件米白色外套,手里捧着个深红色丝绒盒子,看到我就跑过来,头发被风吹得有点乱。“生日快乐!” 她把盒子递过来,指尖冻得发红,“等了你快两个小时,还以为你要通宵呢。”

我接过盒子,触手温热,应该是她一直揣在怀里。“怎么不打电话?” 我拉过她的手,冰凉冰凉的,赶紧放在自己掌心搓了搓。她摇摇头,笑着说:“怕打扰你工作。”

我们坐在图书馆门口的长椅上,我打开丝绒盒子,里面躺着一枚云纹双鱼佩。玉佩不大,刚好能握在手心,淡青色的玉面上,双鱼的鳞片雕刻得细致,鱼尾处缠着几缕云纹,摸上去光滑细腻。“这是我外婆传下来的,” 苏晚把玉佩放在我手里,指尖轻轻碰了碰玉面,“外婆说,好玉要送给值得的人,我觉得你就是。”

玉面的温凉混着她指尖的温度,顺着掌心往心里钻。“这么贵重的东西,我不能收。” 我想把玉佩还回去,苏晚却按住我的手,眼神很认真:“你戴着它,就当是我陪着你。以后我们结婚了,再把它传给我们的孩子,好不好?”

她的眼睛亮晶晶的,里面映着路灯的光,还有我的影子。我看着她,心里像被温水填满了,连风都不觉得冷了。“好。” 我把玉佩放进贴身的衣兜,紧紧攥着,生怕它掉了。

那天晚上,我送苏晚回她租的小区。小区门口有棵老梧桐树,叶子落了一地。她站在树影里,抬头看着我:“明天我要去外地找资料,大概要走一个星期。” 我点点头,摸了摸衣兜里的玉佩:“注意安全,每天给我报平安。”

她 “嗯” 了一声,转身跑进楼道,跑了两步又回头,对我挥了挥手。我站在树下,看着她房间的灯亮起来,才转身离开。回到家,我把玉佩放在枕头边,翻来覆去睡不着,满脑子都是她递盒子时的笑容,还有那句 “以后我们结婚了”。从那以后,这枚玉佩就成了我的宝贝,我很少戴它,总是放在丝绒盒子里,偶尔拿出来看看,玉面上的双鱼,好像都带着苏晚的温度。

我和苏晚在一起两年,日子过得像老院里的藤蔓,慢慢缠绕着生长。她毕业后在一家文化公司做编辑,每天下班都会来古籍部等我,我们一起去巷口的小饭馆吃晚饭,有时候是一碗牛肉面,有时候是两菜一汤,简单却踏实。

她很少提自己的家人,每次我问起,她都只是说 “爸妈在外地做生意,很少回来”。有一次我跟她提,想找个时间去看看叔叔阿姨,她愣了一下,随即笑着说 “等他们回来再说吧,现在太忙了”。我见过她接电话,总是走到阳台,声音压得很低,挂了电话后,会对着窗户发呆很久,我问她怎么了,她又会笑着说 “没事,家里的小事”。

现在想来,那些发呆的时刻,她心里都藏着事。分手来得很突然,是在一个初夏的傍晚,苏晚给我发消息,让我去江边的步道见面。我以为是有什么惊喜,特意提前下班,还在花店买了一束她喜欢的小雏菊。

江边的风很大,吹得芦苇荡沙沙响。苏晚站在护栏边,穿着件黑色的裙子,头发披在肩上,没有化妆,脸色苍白得像纸。我跑过去,把花递到她面前:“怎么突然约在这里?不喜欢吗?”

她没有接花,只是看着江面,声音很轻:“李尘源,我们分手吧。” 这句话像一道雷,劈得我脑子发懵。我抓着她的手,她的手很凉,还在微微发抖:“为什么?是不是我哪里做得不好?你说,我改。”

苏晚摇摇头,眼泪突然掉下来,砸在我的手背上,滚烫的。“不是你的问题,是我的问题。我们不能再在一起了。” 我追问她到底是什么问题,她却只是哭,肩膀一抽一抽的:“我不能告诉你,对不起,真的对不起。”

她从包里拿出那个深红色丝绒盒子,放在我手里:“这个你留着吧,就当是…… 纪念。” 我把盒子塞回她手里,急得声音都哑了:“我不要纪念,我要你!到底出什么事了?你跟我说啊!”

她后退一步,避开我的手,眼泪掉得更凶了:“你别再找我了,我会搬去别的城市,以后我们不要再联系了。” 说完,她转身就跑,黑色的裙子在风里飘着,很快消失在江边的暮色里。我站在原地,手里攥着那束小雏菊,花瓣被风吹落,散在江面上,很快就不见了。

后来我去她租的小区,发现房门上贴着 “房屋出租” 的纸条。我敲了敲邻居的门,一个阿姨告诉我,苏晚昨天就搬走了,搬东西的时候,还哭了很久。我打她的电话,提示是空号;发微信,显示 “对方已开启好友验证”。那枚被我塞回她手里的玉佩,不知道什么时候又回到了我的口袋里,成了她留给我的唯一念想。

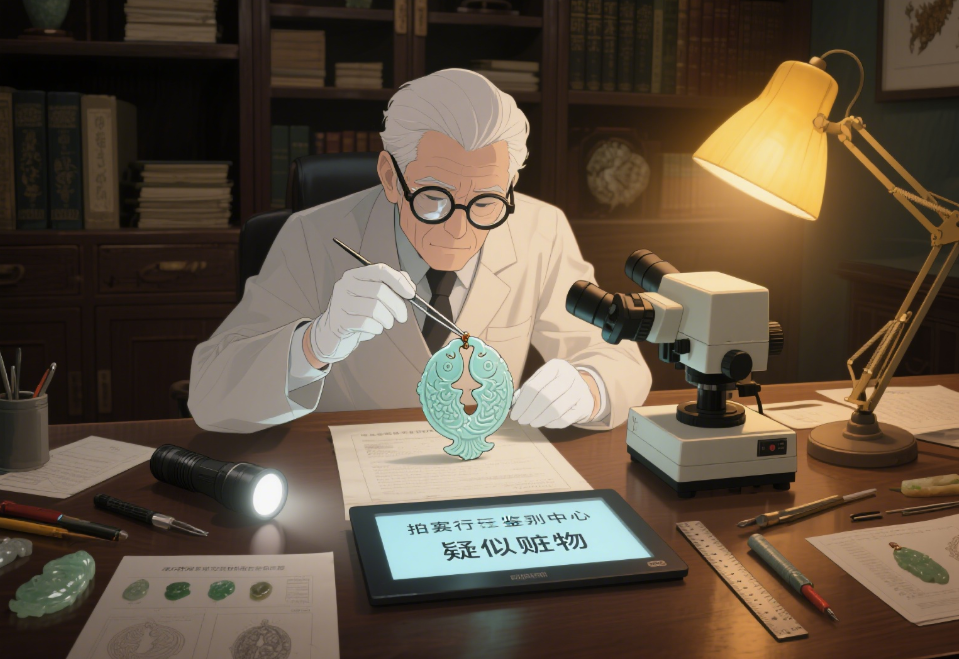

拍卖行的回复在半小时后发来:“该玉佩与三年前本市陈老先生家文物盗窃案的失物特征高度吻合,失主已提交玉佩原始照片、购买凭证及鉴定报告,我司将于本周联合文物部门组织专家复核。” 我盯着手机屏幕,手指控制不住地发抖,赶紧把玉佩装进丝绒盒,开车去了市里的文物鉴定中心。

鉴定师是位头发花白的老人,戴着放大镜看了足足二十分钟,又用专业仪器检测了玉质年代和纹路。他放下仪器,抬头看着我,眼神复杂:“这枚玉佩的沁色、双鱼纹路,还有底部的‘晚’字暗纹,和当年陈老先生失窃的‘云纹双鱼佩’完全一致,基本可以确定是同一物件。”

我脑子 “嗡” 的一声,一片空白。苏晚明明说这是外婆传的玉,怎么会是赃物?她当年突然分手,是不是早就知道玉佩的来历?这枚陪了我十年的玉佩,背后还藏着多少我没听过的秘密?

06我拿着鉴定报告坐在车里,发动机没关,空调吹着冷风,可后背还是满是冷汗。我翻遍通讯录,才找到张磊的电话 —— 他是我高中同学,现在在市公安局刑侦队做侦查员,上次联系还是去年同学聚会,他喝多了跟我吐槽案子难办。

电话响了三声就通了,张磊的声音带着点刚睡醒的沙哑:“尘源?这么晚打电话,出什么事了?” 我深吸一口气,把玉佩的事跟他说了一遍,包括拍卖行的回复和鉴定中心的结论。

电话那头沉默了几秒,然后传来张磊坐起来的声音:“你说的是三年前陈老先生家的盗窃案?那案子我有印象,当时是我们队接的。陈老先生退休前是市博物馆的文物研究员,家里藏了不少老物件,被盗了五件玉器,其中就有一枚云纹双鱼佩,据说是他母亲的陪嫁,他从小戴到大,丢了之后还生了场大病,住了半个月院。”

我握着方向盘的手紧了紧:“能帮我查一下案子的具体情况吗?比如玉佩的特征、现场勘查记录,还有现在有没有进展?” 张磊没犹豫:“我明天一早去档案室调卷宗,中午约个地方,给你看资料。对了,你那枚玉佩现在在哪?安全吗?”

“在我工作室的保险柜里。” 我顿了顿,“我没敢再动,怕破坏痕迹。” 张磊 “嗯” 了一声:“别乱动,要是真涉案,那就是重要物证。明天见面再说,你也别太着急,说不定有误会。”

挂了电话,我开车回了工作室。老巷里很静,只有路灯亮着,我打开保险柜,看着丝绒盒里的玉佩,玉面上的双鱼好像在盯着我,看得心里发慌。我想起苏晚当年的样子,她那么温柔,怎么会和 “赃物” 扯上关系?

第二天中午,我和张磊约在警局附近的一家咖啡馆。他穿着便服,手里拎着个黑色文件夹,坐下就把文件夹推给我:“这是案子的部分资料,涉密的我没敢复印,你只能在这看。”

我打开文件夹,第一页就是陈老先生的笔录,上面写着玉佩的特征:“淡青白玉,双鱼纹,鱼尾处有细微裂痕,底部刻‘晚’字暗纹,系民国时期玉雕名家所制。” 我心里一沉 —— 这些特征,和我手里的玉佩完全对得上。

张磊喝了口咖啡,低声说:“当时现场没有留下指纹和脚印,门窗也没有被撬动的痕迹,怀疑是熟人作案,或者是有备而来的惯犯。我们排查了陈老先生的亲友和接触过他藏品的人,都没找到线索,案子后来就成了积案。”

“陈老先生现在怎么样了?” 我抬头问。张磊叹了口气:“去年听说身体不太好,搬去和儿子住了,很少出门。你要是想找他核实,我可以给你地址,但你得跟我一起去,别自己贸然上门,老人家情绪容易激动。”

我把资料放回文件夹,手指冰凉:“我想先确认,这枚玉佩是不是真的是他丢的。如果是,那苏晚……” 后面的话我说不出口。张磊拍了拍我的肩膀:“先别急着下结论,说不定苏晚也是被骗了,不知道玉佩是赃物。明天我陪你去见陈老先生,事情总会清楚的。”

走出咖啡馆,阳光很刺眼,我却觉得浑身发冷。我拿出手机,翻到苏晚的微信头像 —— 还是当年她在图书馆拍的,背景是书架,她笑着比了个 “V”。我点了点头像,却再也发不出消息,只能看着屏幕慢慢暗下去。

第二天上午,我和张磊一起去了陈老先生家。他家在老城区的一栋六层居民楼里,没有电梯,楼道里的墙皮都翘了边,墙角堆着居民放的杂物,走上去的时候,楼梯板 “吱呀” 响。

张磊敲了敲门,里面传来一个苍老的声音:“谁啊?” 开门的是位头发全白的老人,戴着厚厚的老花镜,脸上满是皱纹,正是陈老先生。他看到张磊,愣了一下:“是小张警官?怎么过来了?”

“陈老先生,打扰您了,这位是我朋友李尘源,有点事想跟您核实。” 张磊侧身让我进来。陈老先生点点头,把我们让进客厅。客厅不大,摆着一套旧沙发,墙上挂着很多老照片,其中一张是黑白的,上面是位老太太抱着个小孩,手里拿着枚玉佩 —— 和我那枚很像。

“那是我母亲和小时候的我。” 陈老先生指着照片,“手里拿的就是那枚双鱼佩,我母亲去世前,把它交给了我,说让我好好保管,以后传给孩子。” 他给我们倒了杯茶,茶水是浅褐色的,带着点陈茶的香。

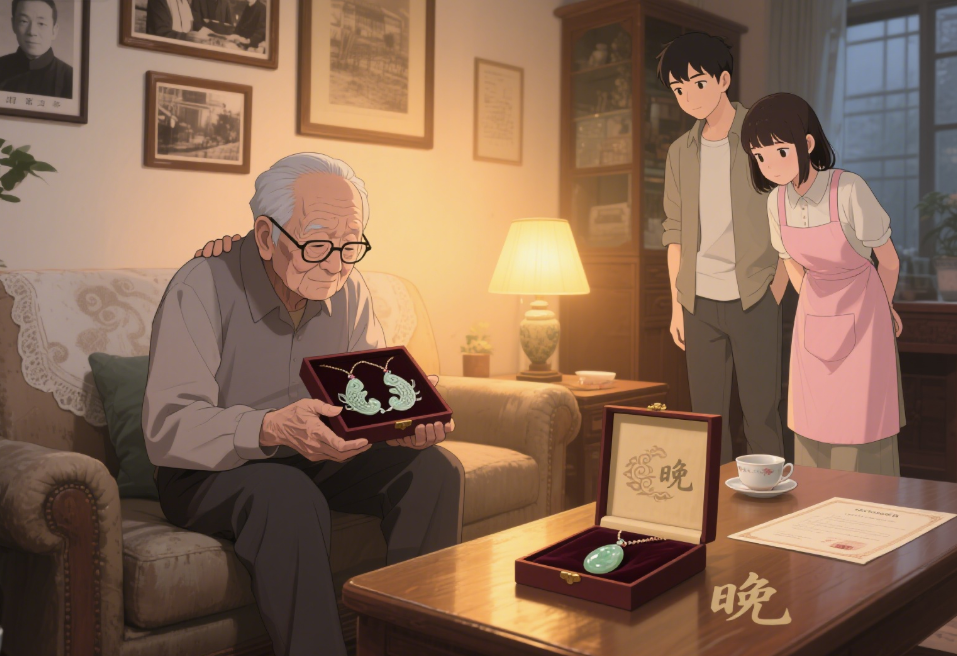

“陈老先生,” 我从包里拿出丝绒盒,“我这里有一枚玉佩,和您丢的那枚特征很像,想让您看看。” 我打开盒子,把玉佩放在茶几上。

陈老先生的眼睛一下子亮了,他戴上老花镜,双手颤抖着拿起玉佩,凑到窗边的阳光下。他手指在鱼尾的裂痕处轻轻摩挲,又翻到玉佩底部,用指甲抠了抠暗纹,眼泪突然掉了下来:“是它,是它!你看这‘晚’字暗纹,是我母亲特意让玉雕师傅刻的,她名字里有个‘晚’字。还有这裂痕,是我五岁的时候,把玉佩摔在石头上弄的,当时我母亲还哭了,说这玉有灵性,摔了就不完整了。”

我的心沉到了谷底:“老先生,对不起,我不知道这枚玉佩是您的……” 陈老先生摇摇头,把玉佩放回盒子里,声音有些沙哑:“不怪你,你也是不知情的。这枚玉佩丢了三年,我以为再也找不回来了,没想到还能见到它。”

张磊把鉴定报告递给陈老先生:“老先生,这枚玉佩已经经过专业鉴定,确定是您丢的那枚。我们会尽快启动案件侦查,查明玉佩的流转过程,也会帮您把玉佩拿回来。”

陈老先生点点头,看着玉佩,眼神里满是怀念:“当年丢了之后,我天天睡不着觉,总觉得对不起我母亲。现在能找到就好,不管花多久,都要把偷东西的人抓住。”

从陈老先生家出来,张磊拍了拍我的肩膀:“现在确定玉佩是赃物了,接下来要查的就是,玉佩怎么到了苏晚手里。你再想想,苏晚当年有没有提过家人的职业、朋友,或者去过什么地方?”

我摇摇头,苏晚很少提自己的过去,我只知道她是外地来的,在本市上的大学,其他的一无所知。“我只记得她提过外婆,说外婆喜欢老玉器,可没说过外婆的名字,也没说过住在哪。”

张磊皱了皱眉:“那只能从苏晚的身份信息查起,看看她的家人有没有涉案记录。你别担心,我会尽快查,有消息第一时间告诉你。”

张磊查了三天,给我打了个电话:“尘源,苏晚的户籍在邻市的清溪镇,她父亲苏建军,十年前因为文物走私被判过刑,不过是缓刑,三年前陈老先生家被盗后不久,苏建军就自杀了。”

我拿着电话,手都在抖:“她父亲是走私犯?那玉佩会不会是她父亲弄来的?” 张磊 “嗯” 了一声:“有这个可能。苏建军当年走私的文物里,就有民国时期的玉器,不过没查到和陈老先生失窃案有关的证据。苏晚母亲还在清溪镇,开了家小杂货店,苏晚应该也在那里,我查到她三年前在镇上注册了一家花店,叫‘晚香花店’。”

我挂了电话,立刻收拾东西,开车去清溪镇。清溪镇离市区有三个小时车程,走的都是盘山公路,一路上风景很好,可我没心思看,满脑子都是苏晚的样子和张磊的话。

到清溪镇的时候已经是下午,小镇不大,一条主街贯穿全镇,两边都是低矮的房子,门口挂着红灯笼。我沿着主街慢慢找,快到街尾时,看到了 “晚香花店” 的招牌 —— 木质的牌子,上面刻着 “晚香” 两个字,旁边画着一朵小雏菊,和我当年送她的那束一样。

花店的门是虚掩的,我推开门,风铃 “叮铃” 响了一声。里面摆满了鲜花,玫瑰、百合、小雏菊,还有几盆多肉植物,空气里满是花香。一个穿着浅粉色围裙的女人蹲在地上,正整理玫瑰,头发长了,烫成了微卷,发尾有点黄。

她听到声音抬起头,看到我的时候,手里的玫瑰 “啪嗒” 掉在地上。“李尘源?” 她的声音带着点不敢相信,眼睛一下子红了,“你怎么会在这里?”

是苏晚,十年没见,她脸上多了些细纹,可眼睛还是老样子,只是没了当年的光亮,多了些疲惫。我走到她面前,喉咙发紧,不知道该说什么:“我找了你很久,关于那枚玉佩……”

苏晚的脸色瞬间变得苍白,她蹲下去捡玫瑰,手指被刺扎了一下,渗出一点血珠。她没管伤口,只是低着头:“你都知道了?” 我点点头,看着她的伤口:“先处理一下吧,别感染了。”

她起身走到柜台后,拿出创可贴,慢慢包好手指。花店后面有个小院子,种着几棵桂花树,香味很淡。她指了指院子里的石桌:“坐吧,我给你倒杯水。”

我坐在石桌旁,看着她的背影,心里五味杂陈。当年那个在路灯下等我的女孩,现在变得这么沉默,她这些年,到底过的是什么日子?

苏晚端着一杯白开水过来,放在我面前,自己也坐了下来。她双手捧着杯子,指尖发白,沉默了很久,才慢慢开口:“我父亲以前是做古董生意的,一开始是正经买卖,后来为了赚钱,跟一群人合伙走私文物。我小时候不知道,只知道他经常出差,每次回来都会给我带小礼物,有一次带了块小玉佩,就是双鱼纹的,我戴了没多久就丢了,哭了好几天。”

她喝了口开水,声音有点发颤:“十年前,我认识你的时候,父亲已经开始走下坡路,欠了很多钱。有一天,他拿回来一枚玉佩,就是给你的那枚,说‘这是好东西,能值不少钱’。我问他从哪来的,他只说是‘朋友给的’。我当时很喜欢那枚玉,觉得和我丢的那枚很像,又听你说喜欢老物件,就想送给你做生日礼物。”

“我当时真的不知道这枚玉是偷来的,” 苏晚抬起头,眼里满是泪水,“直到一年后,我在家里翻父亲的抽屉,看到了一张交易记录,上面写着‘双鱼佩,陈姓,五万’,还有一张陈老先生家的地址。我拿着记录问父亲,他才承认,这枚玉是他从一个小偷手里买的,知道是陈老先生家丢的,却不敢还回去,怕被警察查到。”

我看着她的眼泪,心里像被针扎一样:“那你为什么要跟我分手?” 苏晚抹了抹眼泪:“当时警察已经开始调查文物走私案,父亲说要是被抓,会牵连很多人,包括我。他逼我跟你分手,说‘别害了人家’。我不愿意,跟他吵了一架,可他威胁我,说要是不分手,就去找你,把玉佩的事告诉你。”

“我没办法,只能跟你提分手。” 她的肩膀一抽一抽的,“我怕你知道后会看不起我,更怕你被卷进来。我搬走后,换了手机号,去了外地,可每天都在想你。后来父亲因为走私被抓,在看守所里自杀了,我只能带着母亲回清溪镇,开了这家花店,想安安静静过日子,可心里的结,一直没解开。”

“我想过把玉佩还回去,” 苏晚看着我,“可我不知道陈老先生的地址,也没勇气面对你。我以为这辈子都不会再见到你,没想到你还是找来了。”

我拿出丝绒盒子,放在石桌上:“陈老先生还在找这枚玉佩,他说这是他母亲的念想。我们一起把玉佩还给她,好不好?也算是给我们自己一个交代。” 苏晚看着盒子,点了点头,眼泪又掉了下来:“好,我跟你一起去。”

第二天一早,我和苏晚一起开车回市区。路上,她很少说话,只是看着窗外,阳光照在她脸上,能看到她眼底的红血丝。我把车里的音乐调小,轻声说:“陈老先生人很好,不会怪你的。” 她转过头,对我笑了笑,笑容很淡,却比之前轻松了些。

到陈老先生家的时候,他儿子也在。陈老先生看到苏晚,愣了一下,张磊赶紧解释:“老先生,苏晚女士是来归还玉佩的,她也是受害者,不知道玉佩的来历。”

苏晚走到陈老先生面前,深深鞠了一躬:“陈老先生,对不起,我不知道这枚玉佩是您丢的,让您担心了这么多年。” 陈老先生看着她,叹了口气:“孩子,我知道你不是故意的,你父亲的事,我也听说了,都过去了。”

苏晚把丝绒盒子递过去,陈老先生接过,打开后,小心翼翼地拿出玉佩。他用手指摩挲着玉面,眼眶慢慢红了:“回来就好,回来就好。” 他儿子拍了拍他的肩膀:“爸,您别激动,医生说不能情绪太波动。”

陈老先生点点头,把玉佩放回盒子里,对我和苏晚说:“谢谢你们,帮我找回了念想。这枚玉佩,我会好好保管,以后传给我孙子,让他也知道,老物件里藏着的故事。”

从陈老先生家出来,阳光很好,照在身上暖洋洋的。苏晚看着我:“尘源,谢谢你,要是没有你,我可能这辈子都解不开这个心结。” 我摇摇头:“该说谢谢的是我,让我知道了当年的真相,也放下了心里的遗憾。”

我们走到路口,苏晚要去车站,回清溪镇。“以后有时间,我会去看你,看看你的花店。” 我对她说。她点点头,笑了笑:“好,我给你留着最好的小雏菊。”

她转身走向车站,走了两步又回头,对我挥了挥手。我站在路口,看着她的背影慢慢变小,心里突然轻松了很多。那枚陪了我十年的玉佩,终于回到了它该去的地方,而我和苏晚之间的误会,也终于解开了。

或许青春就是这样,总会有遗憾,有秘密,但只要有勇气面对,就能放下过往,往前看。就像那枚玉佩,经历了辗转,最终还是找到了归宿,我们的人生,也会在释然之后,变得更踏实。

这枚云纹双鱼佩,从十年前路灯下的定情信物,到拍卖行标注的 “疑似赃物”,再到最终物归原主,它像一面镜子,照出了青春里的隐瞒与遗憾,也照出了成长中的勇气与释然。

我终于明白,感情里的坦诚比信物更重要,人生中的责任比逃避更有意义。苏晚的隐瞒是无奈,我的追寻是执念,而陈老先生的宽容,让这场跨越十年的 “玉佩风波” 有了温暖的结局。

如今再想起那段岁月,没有了当初的痛苦,只剩下对过往的珍惜。有些故事,或许结局不完美,但那些经历过的心动、疑惑与释然,都会成为人生里最珍贵的印记,陪着我们慢慢往前走。