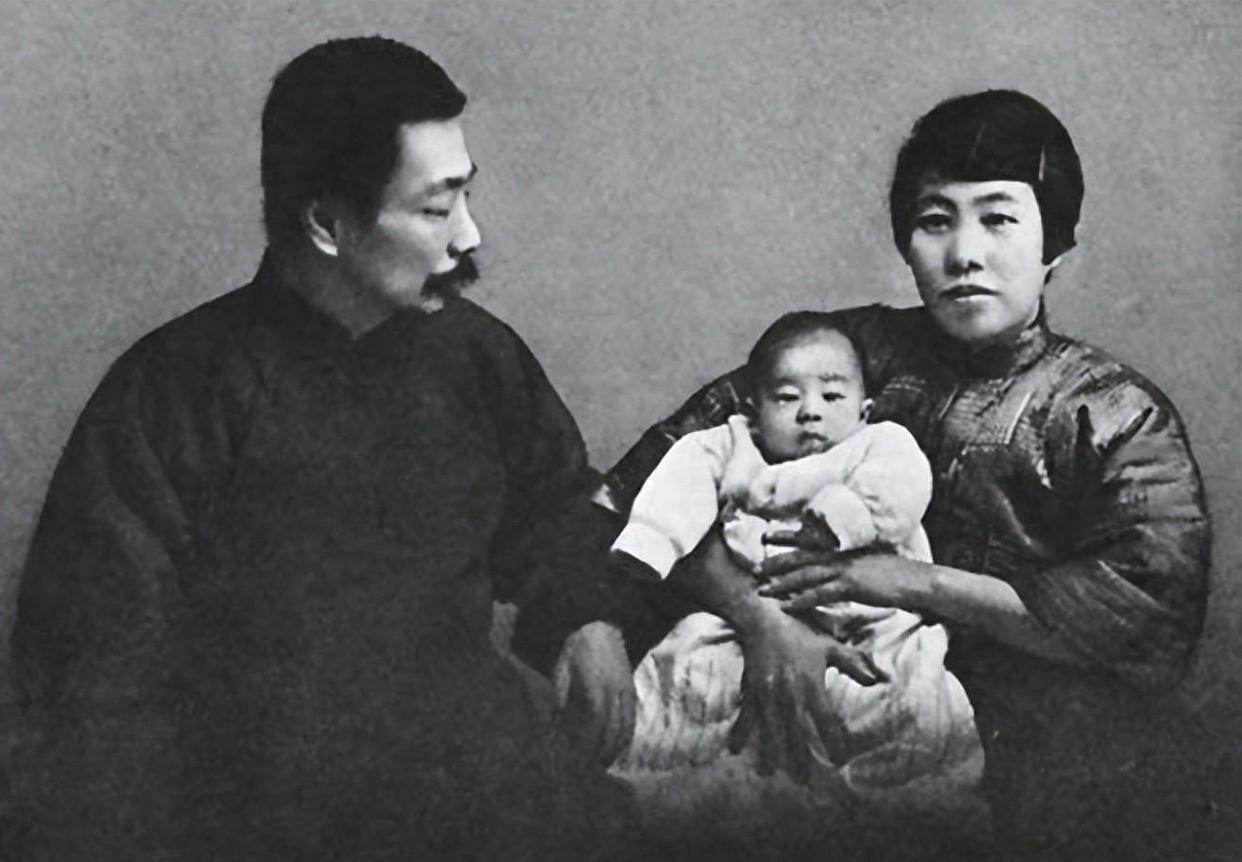

1929年鲁迅和许广平避孕失败,许广平意外怀上了儿子,一直想丁克的鲁迅,看到儿子第一眼,忍不住撇嘴说:“臭小子,怪不得如此可恶。” 1906年,鲁迅听妈的话娶了朱安,这媳妇是绍兴本地人,裹小脚,不识字,两人从结婚那天起就没啥感情基础。鲁迅很快就出门求学,朱安一个人在家守着,操持家务,四十多年没孩子,两人基本分居。 朱安这辈子就这么过,经济上靠鲁迅寄钱,精神上挺苦的,但她一直以鲁迅媳妇自居,没怨 这份顺从背后,是封建礼教对女性的深度捆绑。朱安出生于绍兴普通商人家庭,父母遵循“女子无才便是德”的古训,从未让她进过学堂,反而在她幼年时强行裹足,让她彻底沦为传统婚姻制度的“合格耗材”。1901年,鲁迅的母亲鲁瑞未与儿子商量,便通过媒人定下这门亲事,彼时鲁迅正在南京矿路学堂求学,接受新思想熏陶的他虽极力反对,却终究拗不过母亲“孝道”的施压。 1906年夏,鲁迅从日本回国完婚,这场婚礼完全按照旧式礼仪操办,红盖头下的朱安对丈夫一无所知,而鲁迅看着眼前这个与自己思想、学识、经历毫无交集的女人,内心满是抗拒。新婚之夜,两人同床异梦,鲁迅在书房枯坐一夜,三天后便以继续求学为由远赴日本,此后多年仅偶尔回国短暂停留,从未与朱安建立实质夫妻关系。 朱安留在绍兴周家老宅,恪守着“媳妇”的本分,伺候鲁瑞起居,打理家中琐事,把鲁迅的书房收拾得一尘不染,就连他留下的书籍文稿都小心翼翼珍藏。她不懂鲁迅笔下的深刻思想,也不明白他为何始终对自己冷淡,却固执地相信“嫁鸡随鸡,嫁狗随狗”的道理,默默等待着丈夫回心转意。鲁迅每月按时寄回生活费,数额足够让她衣食无忧,却从未在信中提及半句夫妻情分,这种物质满足与精神隔绝的状态,贯穿了朱安的一生。 1927年,鲁迅与许广平在上海同居,两年后儿子周海婴出生,这个消息传到绍兴时,朱安没有哭闹,只是平静地对鲁瑞说:“大先生有孩子了,我也算是有个念想。”她依旧以周家大少奶奶的身份生活,甚至在鲁迅逝世后,主动承担起照看鲁瑞的责任,拒绝了亲友让她改嫁的提议。 鲁迅对朱安的态度始终复杂,他厌恶封建婚姻的束缚,却从未想过彻底抛弃这个无辜的女人。他曾对友人说:“朱安是我母亲送给我的礼物,我只能好好供养,不能抛弃。”这种“供养式”的责任,成为两人之间无法打破的枷锁,朱安直到1947年病逝,都未能等到鲁迅的认可,临终前还嘱咐将自己的骨灰葬在周家祖坟,盼着能与鲁迅“合葬”,这个愿望最终也未能实现。 从朱安的悲剧中不难看出,封建礼教不仅摧毁了个体的幸福,更将女性异化为婚姻的附属品。鲁迅作为反封建的旗手,却终究未能挣脱时代的局限,他与朱安的婚姻,既是个人的无奈,也是整个旧中国无数女性命运的缩影。朱安用一生践行了旧式女性的“本分”,却从未获得过作为独立个体的尊重与幸福,这份坚守背后的悲凉,值得后人深思。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。