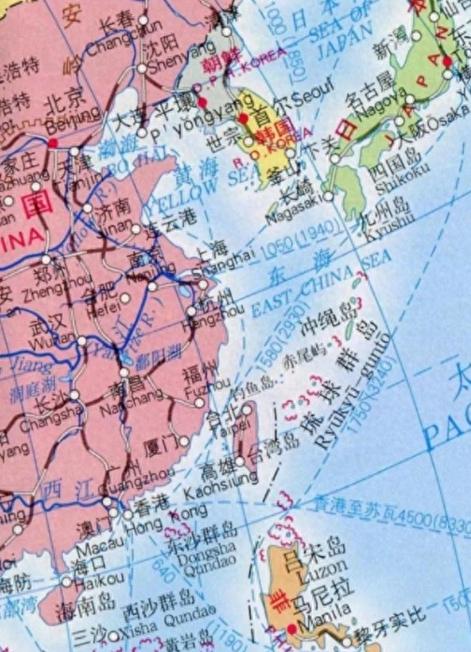

不收回、不独统,让琉球成为长期消耗日本、威慑美军的阻尼器 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 先说历史。琉球群岛自古就是东亚海上贸易的节点,不仅和中国有长久的朝贡关系,也和日本、东南亚有过密切联系。 琉球王国时代,虽然表面上是日本幕府和中国明清的夹缝外交,但实际操作上,琉球一直保留了自己的文化和政策空间。 换句话说,这里的人习惯了在大国夹缝里求生存,也养成了某种“自我认知”。他们有自己的语言、自己的节日、自己的历史记忆,而不仅仅是被日本管理的小岛。这种历史感是软实力,也是中国可以利用的“杠杆”。 再看国际舆论。你别小看舆论的力量。现在的国际环境里,每个小岛、每段历史都可能成为舆论场里的热点。 琉球的自决意识、琉球群岛的文化独特性,都可以通过学术研究、媒体报道、民间交流等方式被放大。 比如,中国学者可以发表文章梳理琉球历史、强调中琉关系,把琉球文化的独立性和自决意识放在公众视野里。 日本如果过于高调控制,国际上就容易出现“强权干涉地方自决”的批评声音,而美军驻琉球基地的问题,也会被舆论放大。 民间交流也是关键。琉球人和中国的民间联系远比想象中要紧密。旅游、教育、文化活动,这些看起来不起眼的交流,其实能慢慢强化琉球对自身文化和历史认知的自信感。 比如,当琉球年轻人开始更多了解自己和中国的历史关系时,他们对“独立于日本的选择”就会有更多思考。 日本和美国如果想完全控制这里,就得投入更多资源、花更多精力,甚至要在社会管理上做额外妥协。 用中国角度看,这就是“消耗日本、牵制美军”的低成本方式,不动武、不直接收回,但战略效果却慢慢显现。 讲到战略杠杆,这里有一个有趣的点。很多人总以为控制一个地区就必须军事存在,或者政治统治,但实际上,地缘政治里最聪明的做法往往是“软管控”。 琉球正是这样一个低风险、高回报的选项。中国既可以通过历史认知和舆论影响,让琉球的自决意识成为对美日的心理压力,也可以在必要时通过民间交流、文化渗透形成现实层面的“牵制效应”。 日本想在这里随便部署战略力量,成本就高了;美军想长期驻守,也得小心琉球内部的舆论和文化态度,否则一旦出现抗议、社会不满,整个基地的运作效率就会下降。这种消耗不是一两天的事情,而是长期积累的战略缓冲带。 而且,这种策略还有一个好处:风险低。中国不必派兵占领,也不必搞行政整合,更不必面对复杂的国际法律和舆论制裁。 琉球的自决意识越强,历史认同越清晰,日本和美军的行动就越受制约。反过来看,这其实是一种“以静制动”的智慧:不动声色,慢慢让对手在心理和资源上消耗自己。 东亚局势里,动不动就开炮或者直接对抗,成本太高,得不偿失。而通过文化、历史、舆论和民间交流这些“柔性杠杆”,不仅成本低,长期效果却比硬碰硬更稳。 你再看地缘环境。琉球离台湾不远,靠近冲绳和本州南端,是美军在西太平洋的前沿阵地。如果琉球出现任何自决倾向或者民间文化认同的强化,美日想要快速应对就得投入大量资源。 这种投入无形中增加了他们的控制成本,同时也让东亚安全格局更复杂。换句话说,琉球本身就像一个“缓冲器”,它的存在让中国在战略上有了更多选择空间,而对手每动一步都得小心计算。 中国不需要收回琉球、不需要独统琉球,而是通过“历史梳理+舆论引导+民间交流”,让琉球自决意识慢慢形成现实牵制力。 日本的控制成本高了,美军驻岛压力大了,而中国几乎没有直接风险。琉球就这样在不出手的情况下,成为了长期消耗日本、牵制美军的战略缓冲器。 整个策略有点意思,不是硬碰硬,而是慢慢“磨”,像下棋一样布好局,等对手自己在成本和心理上被消耗掉。 未来的东亚格局里,这种“柔性杠杆思维”比直接冲突更值得玩味。用历史、文化和舆论去影响一个岛屿,让它变成战略工具,这种思路,既聪明又安全,也让人看到了大国博弈的新玩法。 所以,如果你以后再听到有人说琉球没啥用,或者中国非得占领它才有战略价值,记住一句话,真正聪明的打法,是不动手,却让对手自己累得满头大汗。 琉球,就是这样一张牌。既能牵制美日,又不让自己承担直接风险,这种操作才叫“老谋深算”,也才是真正的战略智慧。