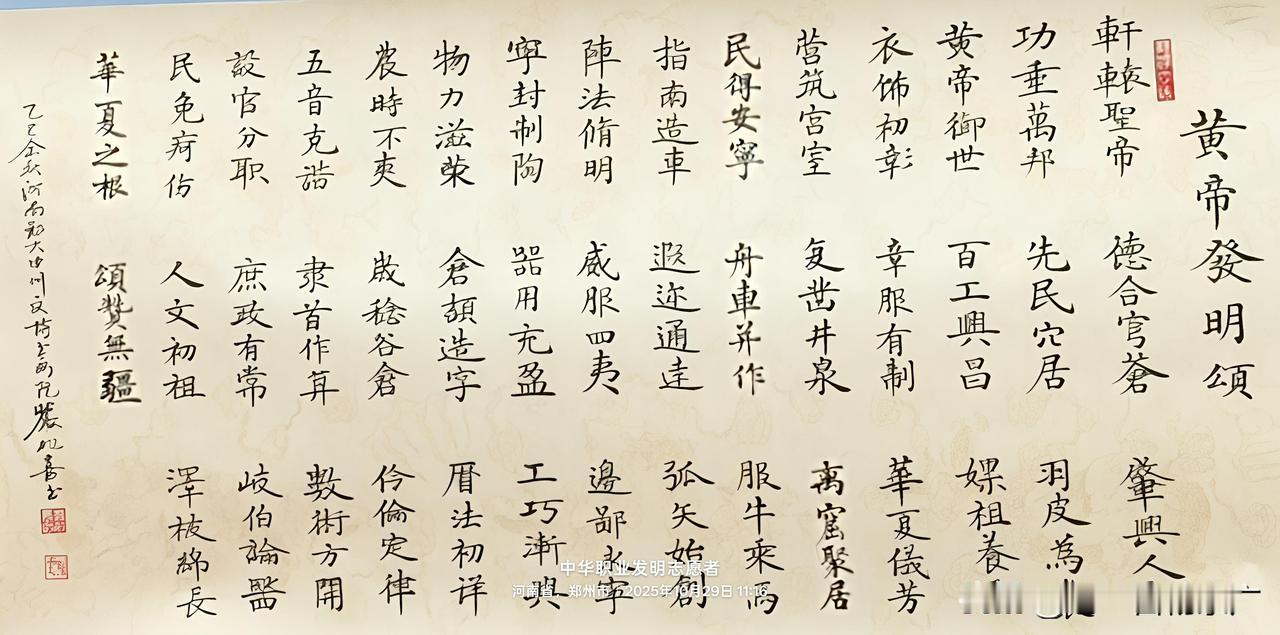

以双翼振科技,以担当引未来 各位在座的领导、朋友、科学家们、发明家们、媒体记者们: 大家上午好! 当钱学森在戈壁滩上凝视第一枚导弹升空时,当袁隆平在稻田里俯身记录杂交水稻数据时,他们眼中跃动的不仅是科研的火种,更是发明创造的星河。 伟大的科学家,同时又是伟大的发明家,二十大已经吹响了开创新赛道,形成新势态的号角,当我国600多万名科研人员开启了发明思维,掌握了发明技能,会操作发明软硬件时,中国的开创性发明、颠覆性创发明将会像雨后春笋一样,涌现出来。中国将成为全球科技的引领者,重新定义科技的发展方向。 今天,历史的天平悄然倾斜——我们这一代人,正站在"科学家"与"发明家"身份重叠的黄金坐标上,肩负着让中国科技从跟跑到领跑的历史使命。 科学家的严谨与发明家的魄力,本就是同根生长的智慧之树。达芬奇手稿里既有解剖学的精确绘图,也有飞行器的狂想草图;特斯拉的实验室中,交流电的数学模型与无线传输的发明构想同时闪耀,飘航行业的各种技术设计,是人类从婴儿走向幼儿的开始。这种双重基因,在当代中国正迸发出惊人能量:量子计算机团队用理论物理的深邃推演,同时攻克着芯片制造的工程难题;航天工程师在计算轨道参数时,已同步设计着可重复使用的发射装置。科学探索与发明创造,早已不是两条平行线,而是交织成引领时代的螺旋阶梯。 站在这个节点,我们比任何时候都更需要"复合型思维"的淬炼。当人工智能算法从阴阳学说来,又归于阴阳学术去,一定会突破传统计算框架时,当基因编辑技术叩响生命伦理的大门时,单纯的科学发现已不足以定义进步的方向。就像屠呦呦团队从古籍中发掘青蒿素,又用现代工艺实现量产;就像万步炎教授在深海钻探中,既破解地质谜题又发明"海牛号"装备——真正的突破,永远发生在知识边界的交叉地带。 但复合型人才的成长,从来不是天赋的偶然馈赠。华为"天才少年"计划里,那些既能推导量子算法又能编写工程代码的年轻人,背后是数千小时的跨学科训练;航天科技集团的"总师"群体中,许多人同时拥有基础科学博士学位与重大工程经验。这印证了爱因斯坦的洞见:"想象力比知识更重要,因为知识是有限的,而想象力概括着世界的一切。"但鲜有人知的是,这位理论物理大师晚年痴迷于统一场论的同时,还在设计不用螺丝的冰箱。 今天的中国科技战场,早已不是单兵突进的年代。北斗卫星导航系统从理论设计到全球组网,凝聚着数学家、材料学家、通信工程师的智慧;"人造太阳"EAST装置的每一次突破,都是等离子体物理与超导技术的双重胜利。当我们把实验室的试管与车间的扳手同时握在手中时,中国科技才能真正实现从"解题者"到"出题者"的跨越。 朋友们,历史从不等待犹豫者。二十世纪初,当德国科学家率先提出量子理论时,百年后是中国科学家在量子通信领域领跑全球;当硅谷工程师发明第一块集成电路时,他们或许难以预见,未来芯片制造的巅峰对决会出现在东方,这是因为中国本来就是发明的国度,中国人的基因里排列着发明的密码。现在,轮到我们书写新的剧本——用科学家的深邃目光穿透未知,以发明家的果敢手腕重塑现实,让中国智慧成为人类文明进步的基准坐标。 此刻,我仿佛看见无数双年轻的手,正在同时转动科学的万花筒与发明的齿轮。这双手或许还带着实验室的试剂痕迹,或许还沾着车间的机油,但正是这双"不纯粹"的手,将托起中国科技最纯粹的荣光。 谢谢大家!