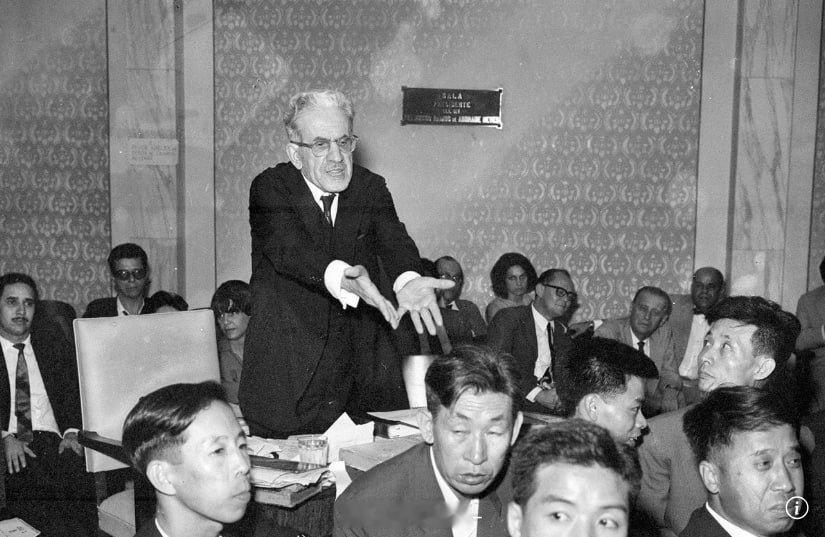

巴西法院终结持续60年的中国公民酷刑案,为最后在世被告洗脱罪名。【案件背景】据《南华早报》报道,巴西最高军事法院于近日作出终审裁决,正式撤销1964年军事独裁时期对9名中国公民的错误定罪,并为现年95岁的唯一在世被告——前新华社记者鞠庆东彻底平反。这起拖延逾半世纪的案件,以缺乏实质证据却导致当事人遭受酷刑、长期羁押及国际争议的曲折历程,最终在司法正义的推动下画上句点。一、案件始末:从突袭逮捕到国际声援1964年4月3日,巴西军方发动政变推翻时任总统若昂·古拉特仅三天后,里约热内卢州长卡洛斯·拉塞尔达授权警方在无逮捕令情况下,于黎明时分突击搜查两处公寓,强行带走9名中国公民。被捕者包括两名资深记者及七名从事商贸与文化交流的代表,后者均系中巴两国在雅尼奥·夸德罗斯和古拉特政府时期合作项目的参与者。暴行与诬陷据幸存者回忆,警方在政治社会秩序局(DOPS)审讯室内对嫌疑人实施殴打、死亡威胁及香烟烫伤等酷刑。鞠庆东曾向媒体控诉,警方的暴力致其失禁,其他被拘者亦有类似遭遇。尽管安全档案中毫无证据证明所谓“受北京指使发动共产主义起义”“毒害州长”等指控,军事法庭仍在逮捕十日内启动调查,并于1964年8月依据《国家安全法》判处9人十年监禁。判决书承认单项证据均薄弱,却以“证据链整体可信”为由定罪——这一逻辑后被视作巴西军政府意识形态化司法的典型例证。驱逐与外交风波面对国内外舆论压力,时任总统翁贝托·卡斯特洛·布兰科于1965年初拒绝释放囚犯,转而下令将9人驱逐出境。他们在巴西羁押逾一年后返回北京,中国官方媒体将其经历报道为“政治迫害受害者归来”,相关事件持续引发中国社会广泛关注。二、迟来的正义:司法僵局与多方推动长期悬而未决独裁统治于1985年终结后,该案本应随法治恢复而终结,但因程序瑕疵,50卷案宗仍滞留军事司法系统。1981年法律已规定此类案件自动失效,却无人正式终结流程。直至1997年,鞠庆东赴智利探亲申请巴西签证时,因姓名仍被系统标记为“禁止入境”再度触发关注。关键转折点- 2014年突破:巴西国家真相委员会重新审查历史档案后宣布9人无罪,时任罗塞夫政府撤销驱逐令并授予“南十字勋章”,但因后续政治动荡未能完成颁授仪式。- 2025年终局:巴西前总统古拉特之子若昂·维森特·古拉特发起请愿,要求军事法院终结这一“外交尴尬”。最高军事法院最终认定,案件自1981年起即丧失法律效力,遂裁定撤销所有定罪记录。三、深远影响:修复历史创伤与双边关系对受害者的意义对于鞠庆东而言,这场持续60余年的梦魇终于澄清。他在近年采访中仍清晰忆及DOPS总部的暴行,以及巴西记者与邻里的声援。法院裁决不仅为其个人正名,亦为其他已故受害者恢复了历史公道。中巴关系修复契机古拉特呼吁巴西政府采取进一步行动:正式向中国政府通报裁决结果、由总统卢拉出面向中国道歉,并追偿当年被抄没的约15万美元财产(按现值折算超80万雷亚尔)。尽管中方尚未公开回应,但此案作为冷战时期政治迫害的典型案例,其解决被视为中巴深化互信的重要一步。历史教训与司法反思本案暴露了军政府时期司法系统沦为政治工具的黑暗面,亦凸显国际人权压力对推动司法改革的积极作用。律师索布拉尔·平托当年无偿代理此案并持续呼吁程序正义,其努力为最终平反奠定基础。【结语】巴西最高军事法院的裁决,不仅是对9名中国公民个体冤屈的昭雪,更是对历史不公的一次郑重纠正。在真相与正义迟来六十载后,这一决定为中巴两国共同铭记历史、构建面向未来的双边关系提供了重要启示。