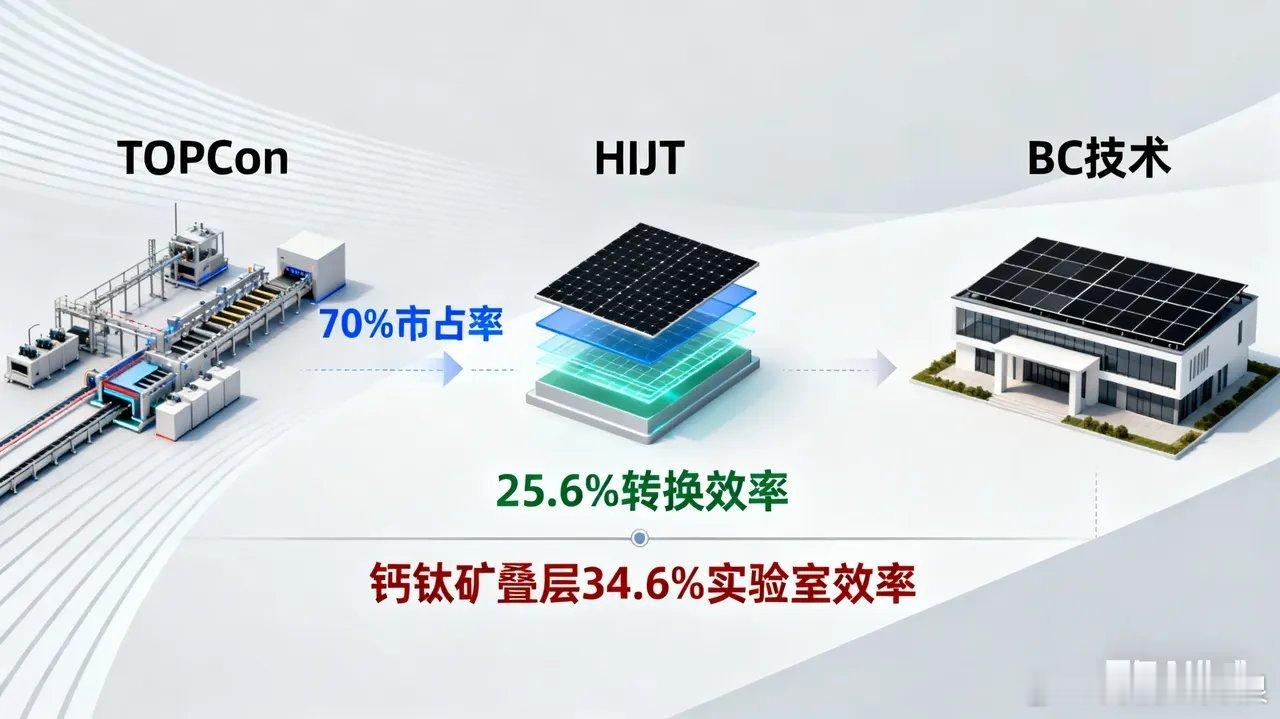

AI狂吃电与光伏内卷:万亿机会藏在矛盾背后一边是AI数据中心,机架功率从传统的10千瓦飙升至120千瓦,2026年更将冲向240千瓦,毫秒级功率波动让电网承压,电力建设周期与算力扩张速度严重错配;另一边却是光伏行业深陷“产能过剩+价格战”的双重绞杀,全产业链过剩率最高达100%,龙头企业单瓦净利润仅0.03元,31家A股企业半年净亏超125亿元。这组看似荒诞的矛盾,恰恰孕育着万亿级投资机遇。中国光伏企业手握全球80%以上产能,成本较2010年暴跌97%,一度电成本低至三分钱,经济性全面超越传统能源,为何股价仍在历史低位?美国104%的关税壁垒、欧盟2026年即将开征的碳关税,又将如何改写行业格局?与传统数据中心平稳的用电曲线不同,AI训练时的负荷波动可达数十兆瓦,锯齿状的能耗曲线让电网调度难以为继。而储能作为破局关键,与光伏的结合催生了光储一体化赛道——这个市场规模从2020年500亿美元增至2025年2000亿美元,2030年更有望突破5000亿美元,成为承接AI电力需求的核心载体。但光伏行业的“甜蜜烦恼”同样突出。2025年全球组件产能突破1000吉瓦,实际需求却不足六成,多晶硅价格从30万元/吨暴跌至4万元/吨,中小厂商被迫低于成本价抛售。更激烈的博弈在技术端:TOPCon以70%市占率成为当前主流,但碳排放较高的短板在碳关税压力下逐渐凸显;HJT凭借高效率和环保优势站稳脚跟,却受限于成本难题;BC技术则以29.4%的效率天花板和纯黑外观,成为高端市场新宠,隆基、爱旭等企业已率先布局。而钙钛矿叠层技术实验室效率突破34.6%,虽量产尚需时日,却已埋下技术颠覆的伏笔。美国的高关税让中国组件对美出货量不足全球5%,欧盟的本土制造要求和碳关税则直指中国企业的成本优势。倒逼之下,中国光伏企业开启全球化突围:隆基借道马来西亚规避关税,亿纬锂能在海外适配本地化标准,形成“光伏布局东南亚、储能扎根拉美”的区域分化格局。这场“猫鼠游戏”虽增加了合规成本,却也推动行业从“价格竞争”转向“技术+品牌+供应链”的深层竞争。细分赛道的机会已逐渐清晰。光储一体化成为确定性主线,科华数据的方案将数据中心PUE降至1.2以下,天合光能用AI算法破解能源时空错配;工商业分布式光伏同比激增135%,政策要求新建厂房光伏覆盖率达50%,4-6年的投资回报期吸引资本涌入;BIPV(建筑一体化光伏)市场规模预计达1200亿元,BC电池的美学优势契合高端建筑需求;光伏制氢虽面临储运难题,但2030年成本有望降至10-12元/公斤,接近灰氢水平,市场空间亟待释放。当前光伏板块正处于“盈利、持仓、估值”三重底部,中证光伏产业指数市净率仅2.71,安全边际显著,但这绝非“闭眼买”的信号。产能过剩、技术迭代、贸易壁垒三大风险仍在,只有具备三类特质的企业才能突围:一是技术领先,如深耕BC路线的隆基、爱旭;二是财务稳健,现金流充裕能熬过行业寒冬;三是全球化布局完善,可灵活规避贸易限制。垂直一体化龙头、细分技术冠军、新兴赛道先行者,以及设备和辅材领域的隐形冠军,值得重点关注。AI带来的电力革命是未来10年的超级周期,能源转型的大趋势不可逆转。光伏行业的当下困境,本质是中国制造业从“规模优势”向“产业强国”转型的必经阵痛。那些能在技术创新、全球化布局、供应链管理上建立护城河的企业,终将在洗牌中脱颖而出,这既是穿越周期的挑战,更是挖掘被低估价值的良机——关键在于,能否在不确定性中,找准那些真正具备长期竞争力的确定性标的。