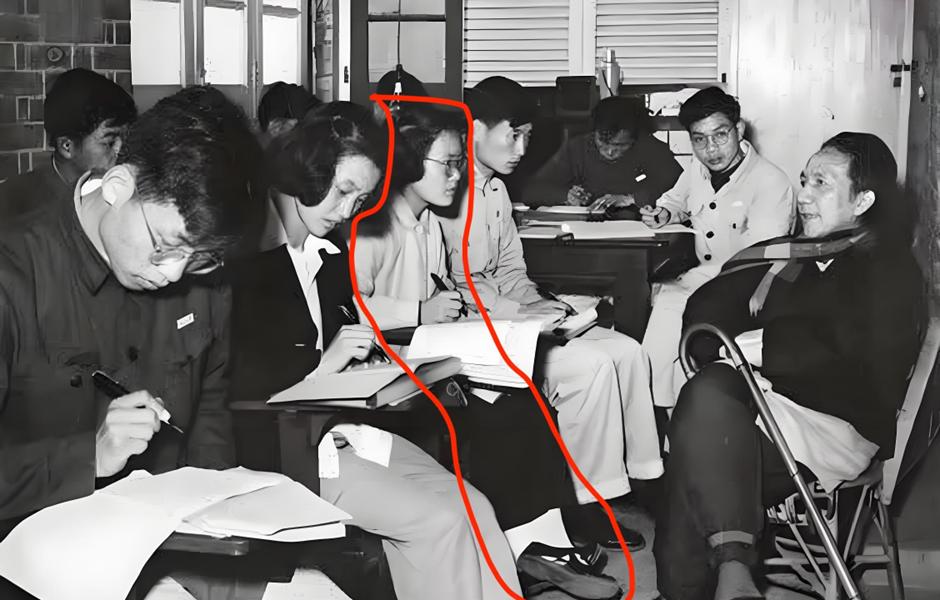

上世纪五十年代,中山大学课堂里陈寅恪讲“元白诗证史”,一张流传很广的老照片上,第三排有个戴眼镜的小女生,神情平静,她叫高守真,潮汕人,父亲高伯雨很有名气。1957年快毕业的时候,校园里开始传话:陈先生点了她的名字,想让她留下当自己的助手。风声很快就不服气了——有人说她不够聪明、学识一般般、上课记的笔记也无趣;还有人怀疑她“走关系”,把原因说成门第和“世交”。 事后打听,两家素无旧识,来往不多。那点微弱的牵连只是她做中间人介绍认识、互相赠书一次。窗户纸一捅,“裙带”不攻自破,疑问更深:既不是门当户对,名师为何偏爱? 她的人生并没有“开挂”。她没有学术之路,没有论文著作。毕业后回乡,在广东澄海中学当了40多年历史老师,直到2001年去世。如果不是后来的“陈学热”起,“陈寅恪的最后二十年”问世,并在访谈中提及她,很多人甚至不知道她的名字。她的平庸与同学眼中的“平庸”,仿佛互相印证着。这样一个平凡的人被一个大师看重,像谜一样。 谜底不在才与学,而在心性与可靠。跟她说得近的人说,她话不多,真率而直爽,待人谦和,做事认真,恩师一词提起时,哪怕半个世纪之后,声音还是会抖动的,情绪还是会涌起来的。从来不会夸自己,也不多评他人,只记着先生好,有人为了写一本书去拜访当时知情者,见惯了风云人物,也听够了风言风语,却偏偏被她的“忠厚”“可靠”打动,那些看似平平的学生,在“信任”一项上,像是压舱石一样。 明白了这点,就懂得陈寅恪的小心思。去中山大学那几年,世道动荡,风雨飘摇,他自己也挨过伤、吃过冷和痛,在这样的年份里,一句不合时宜的话,就会惹来无穷麻烦。名师和学生之间除了知识以外还有安全和托付:能不能放心把书稿交给你看?能不能放心把家里的门打开?能不能放心在饭桌上多说一句话?又是一场考试。才华不是靠得住的人,口才是没担当的人。人不安定学问也不会安定下来。这个时候忠诚可靠比漂亮的答案要重要得多。 这不是美化“忠诚”,更不是鼓励“唯亲唯旧”。把故事放到那个时代的制度土壤里去,留校牵扯到名额、安排、层层批示,陈先生虽然有愿望,但终究没有成行。细枝末节档案里没法说清,外人也难以一言定论。尘埃落定时,她回到澄海,讲课备课带学生,把年轻时那点缘分收拢在心里。后来有人问起,她还是克制着,像是怕多说了不敬,连一点怨气都没有。这份沉得住,放在谁身上都是好东西。 把“名师挑学生”的镜头挪到现实中来,很多人就有感觉了:会考试的不一定靠谱,不张扬的反而扛事。团队里总有人闪闪发光,也总有个人老老实实把细活做到极致,前者耀眼,后者踏实。陈寅恪看中的就是这第二类人,他知道天才多么稀罕,也知道良人何其难寻,学术顶峰需要天赋和毅力,人生长路要靠信任和品格,这两样并不矛盾,但常被我们对立起来,最后把一个人的价值卡在有没有论文、是不是名校这些算盘上,忽视掉那些没上头条的光。 再回到当年的“不服气”,也是好理解的事,年轻的时候谁不希望凭本事说话?课堂上记了全笔记就骄傲,论文写得漂亮就得意。可衡量的标准不是唯一的呀,课堂上的优等生不一定就是屋檐下最靠谱的人,论文里的高手不一定就能在关键时刻为你挡刀。这不是说学术、能力就不重要,只是提醒大家,在一些地方另一条标准也成立,你可以不同意,但是不能否认。 这桩陈年往事也藏着个误会,就是把“传人”等同于“学统唯一承继者”,其实老师对学生的看重分等级,“学问上能接我招式”的、“行动上能帮我遮风挡雨”的、还有“情义上我能放心交托”的。高守真属于最后两类,她不是学术舞台上最亮的那颗星,却是人生舞台上的“心安之人”。这种角色旁观者难以体会,但许多大人物也都珍视着这样的人。史书里记的是耀眼的一群,生活中真正可以托底的却是一类不同的人。 说她“一事无成”也不公平。一个普普通通的中学老师,在三尺讲台上一站就是三十年,教朝代更替、诗词歌赋,送一批又一批孩子走出乡村看外面的世界。没写书不代表没有留下痕迹,她在做的是“润物细无声”的事。社会需要这样的人,学术也需要这样的人。为别人头上戴光环欢呼的同时,也要给默默的人正个名。只追求一种“成功模板”,会让世界变小。 “被看重”的人能不能守住信任,要看怎么对待得失。名师一句话就能改变去向,她却不攀附、不借势,在身份和利益面前选择回乡任教,远离名利场。不是每个人都能做到,她的活法也许没有高光时刻,但把分寸写得很稳。放在今天,这样的取舍依然稀罕。 今天回头,陈寅恪的眼光没有错,在自己风雨岁月里看见一个可以托付的人。看重的不是“出将入相”的能力,而是一颗心,这种选择在热闹舆论中难免被说成“感情用事”,但换个角度看:学问之根是人的根;讲堂之灯,不只靠天才照亮,也要靠一群人护着火苗。把这两头摆平,故事就正常了。