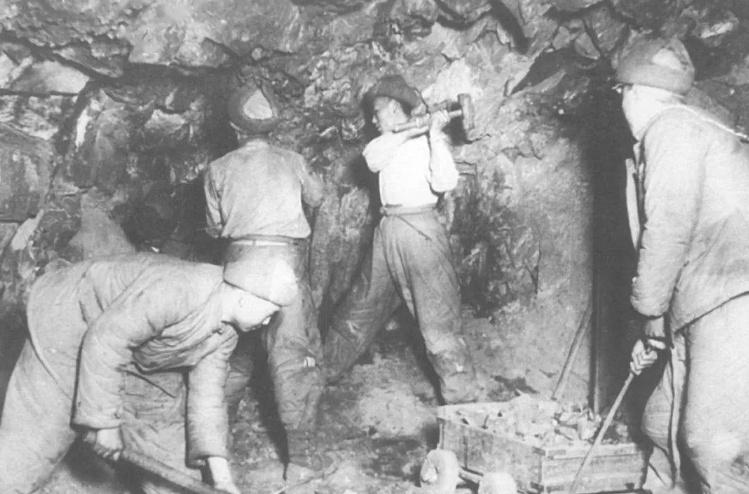

190万发炮弹炸矮山头,上甘岭坑道让“范弗利特弹药量”成笑柄 美军在上甘岭狂轰43天,每秒6发炮弹砸下来,硬生生把山头炸矮两米。 本以为这样的火力能把志愿军阵地夷为平地,可最后不仅没拿下阵地,还搞出个“范弗利特弹药量”的贬义术语,成了全世界的笑谈。 这事儿换谁看都觉得不可思议。 号称全球第一军事强国的美国,带着“联合国军”,拿着最先进的武器,打两个小小的高地,怎么就栽了跟头?答案其实藏在志愿军挖的那些坑道里。 范弗利特当时大概觉得,只要炮弹够多,就没有攻不下来的阵地。 他大概忘了,战争从来不是拼弹药数量的游戏。 志愿军没有制空权,武器也落后,只能另想办法。 一开始前线老兵只是挖猫耳洞躲炮弹,没想到这个临时的避险办法,后来竟成了制胜关键。 陈赓将军三次入朝时发现了猫耳洞的价值,提议推广挖坑道。 毛主席随后点将“坑道专家”王耀南入朝,这位专家可不是盖的。 他把简单的猫耳洞改成了四通八达的隧道,不仅能躲炮弹,还能住人、存物资,甚至连通后方,让补给线不再轻易被切断。 美军其实对坑道战术不陌生,二战时硫磺岛的日军就用过这招。 当时日军把硫磺岛挖得像个蜂窝,让美军吃了不少苦头。 可上甘岭的坑道和硫磺岛的完全不同,王耀南设计的坑道有通气孔、储粮处,还能互相连通支援,比日军的坑道完善多了。 本来想照搬硫磺岛用喷火器的办法,可美军发现上甘岭的坑道口难找,而且志愿军在坑道里轮流作战,表面阵地就算被占领,夜里也会被悄悄夺回来。 无奈之下,美军甚至用上了毒气弹、细菌战,可还是没能突破志愿军的防线。 上甘岭的补给难度超出想象,美韩军把补给线当成重点打击目标,运输人员的伤亡比作战部队还多。 一开始想送水,可很多战士牺牲了,水也洒了。 后来改送萝卜,既能充饥又能补水,可吃多了肠胃难受,战士们盼着能吃个苹果。 就是这么一个简单的愿望,实现起来却难如登天。 后方买了很多苹果,可经过炮火封锁线时,多少人牺牲,最后才勉强送上去一个。 这个苹果后来被拍成电影,成了那场惨烈战役的缩影。 45师师长崔建功向秦基伟军长汇报战况时,忍不住哭了。 秦基伟心里也不好受,却还是让他不许哭。 崔建功立下承诺,兵打光了自己上,只要活着,阵地就不会丢。 这样的坚守,不是靠武器能打败的。 黄继光就是在争夺阵地时,用身体堵住敌人枪眼牺牲的。 上甘岭的阵地反复易主,59次的争夺背后,是无数战士的鲜血和牺牲。 美军虽然多次占领表面阵地,可只要志愿军还在坑道里,他们就守不住。 上甘岭战役的胜利,靠的不是先进的武器,也不是充足的弹药。 靠的是志愿军的智慧,是他们在绝境中想办法的韧性,更是那种宁死不退的坚守。 范弗利特的弹药没能摧毁志愿军的意志,反而让“范弗利特弹药量”成了笑话。 这场战役之后,没人再敢小看中国军队。 装备差距可以用智慧弥补,弹药不足可以用意志填补。 上甘岭的坑道里,藏着的是志愿军的勇气和智慧,也藏着中国军人的铁血担当。 如今再回望这场战役,依然能感受到那种震撼。 那些在坑道里坚守的战士,用生命诠释了什么叫家国情怀。 他们的故事不该被忘记,那种绝境中不放弃的精神,值得永远传承下去。