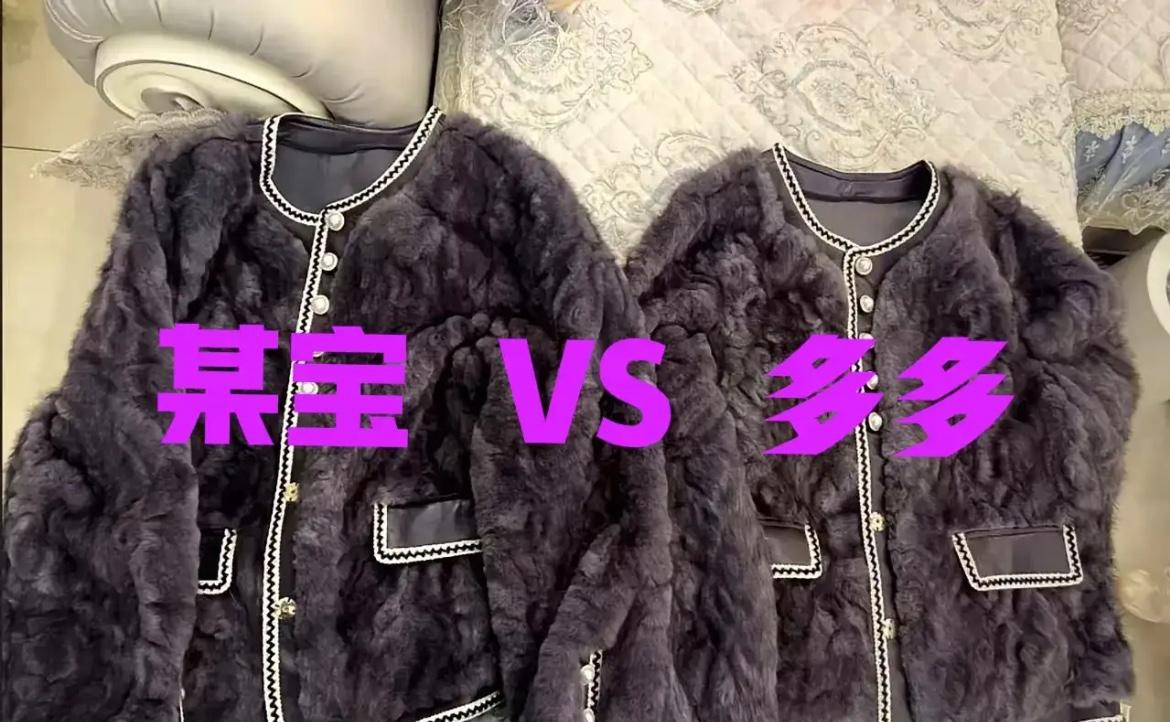

最近一位网友的经历直接让大家炸锅了! 她在淘宝花300多买了件加绒外套,转头在拼多多刷到同款只要100多,抱着试试的心态下单——结果两件到货后,材质、尺寸、标签居然一模一样! 网友拿着两件外套对着光反复比对,连拉链的齿距、绒毛的密度都没差别,标签上的品牌名、货号甚至生产批次都完全一致。她气得拍了个对比视频发上网,配文“多花200块买了个寂寞”,短短一天就收获几十万点赞,评论区瞬间炸开了锅。有人晒出自己的同款经历:“在天猫买的199元卫衣,拼多多百亿补贴后89元拿下,拆开包装连吊牌的褶皱都一样”,还有人直接贴出发货地址截图,两家店铺的发货仓居然在同一个工业园。 这种“同源不同价”的现象,早就不是个例。中国电子商务研究中心2025年第一季度的数据显示,78.3%的消费者都有过跨平台比价的经历,而超过六成的人对价格差异感到困惑。明明是一模一样的商品,为什么价格能差出一倍多?核心原因不在商品本身,而在平台模式和商家的运营成本差异。 淘宝采用的“平台+商家”模式里,商品从工厂到消费者手中往往要经过多层流转。供应链管理协会的数据显示,这类商品平均要经过2.8个中间环节,每个环节都会加价15%-20%。加上淘宝对通用类商品的佣金率在5%-8%,部分服装类目更高,商家还得花钱投放直通车、钻展等推广,这些成本最终都得摊到售价里。那位网友买的300多块外套,光是平台佣金和推广费就可能占了近百元。 拼多多的低价则藏着实实在在的模式优势。它主打“工厂直连”模式,把商品流通环节压缩到1.3个,中间加价幅度大幅降低。更关键的是平台收费差异,拼多多通用类商品佣金率仅1%-5%,还不收取年费,比淘宝给商家的减负力度大得多。一件100元的衣服,淘宝商家要交5-8元佣金,拼多多商家最多交5元,单这一项就能省出不少降价空间。 商家的定价策略也在推高差价。不少商家会在不同平台设置不同价格带,淘宝面向愿意为售后和品牌背书付费的消费者,拼多多则瞄准追求高性价比的用户。有同时在两平台开店的商家透露,淘宝的获客成本高达25-40元,必须卖高价才能覆盖成本;而拼多多靠拼单裂变获客,成本仅8-15元,低价也能盈利。更有甚者直接做“一件代发”,复制别家商品链接加价售卖,靠信息差赚钱。 但这里面也藏着平台规则的隐形影响。部分电商平台会用“价格竞争力”作为商品排序的依据,如果商家在其他平台售价更低,可能会被限流、扣除保证金。有商家吐槽,自己原本想在两平台定统一价格,却被淘宝提示“价格违规”,只能被迫调高售价,这本质上是平台把竞争成本转嫁给了消费者。 不过话说回来,高价也未必全是“智商税”。淘宝的高价里,其实包含了更完善的售后保障——七天无理由退货的审核更宽松,运费险额度更高,退换货流程也更顺畅。而拼多多的低价商品,部分会简化包装或缩减售后服务,比如退换货需要自己承担运费。那位网友后来发现,淘宝店铺承诺质保一年,拼多多店铺只支持七天质保,这200元差价里,也藏着服务溢价。 消费者该怎么避开这种“价格陷阱”?其实有简单的小技巧:下单前先复制商品货号,在不同平台搜索对比;查看发货地址和店铺资质,若发货地相同,大概率是同源商品;还可以留意包装细节,很多同源商品只是外包装不同,内里品质完全一致。但更重要的是认清自己的需求,若追求极致低价,拼多多的工厂直供款性价比更高;若看重售后和购物体验,淘宝的高价也有其合理性。 这种价格差异,本质是电商行业竞争的缩影。平台模式不同、运营成本有别,自然会催生出不同的定价策略。但随着《互联网平台价格行为规则(征求意见稿)》的出台,平台不得强制商家定价的规定,或许能让价格更透明。对消费者来说,货比三家永远是王道,而对商家和平台而言,只有公平竞争、保障消费者权益,才能走得更远。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。