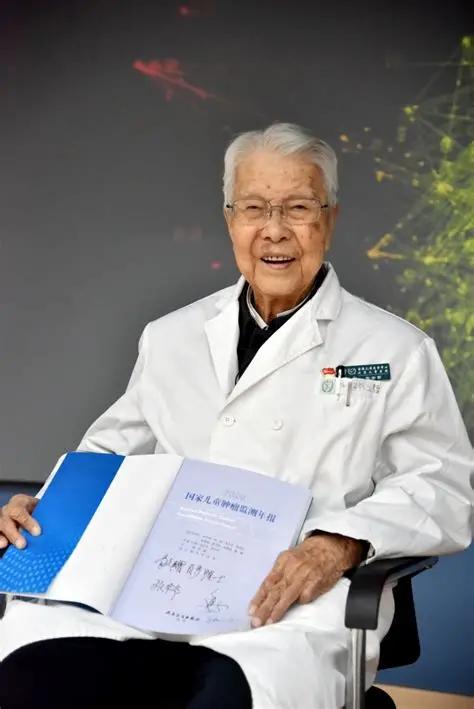

1948年,他不顾妻子反对,用刀划开出生仅3天的女儿后背。看着女儿奄奄一息,妻子瘫软在地。谁知,他这一举动,竟救了千万中国婴儿。 北平协和医院的手术室里气氛压抑得令人窒息。一个小婴儿被轻轻地放在手术台上,体温计已经破表,后背皮肤发黑溃烂,几乎没有哭声。医生拿着手术刀,手指微微发抖,站在他面前的不是别人,而是自己刚出生几天的亲生女儿。 “孩子撑不了几个小时了。”护士的声音低得几乎听不见。 医生没有回话。他深吸一口气,将刀口划下——这是一次尚未验证的手术,失败的可能远远高于成功。他的妻子坐在门外,早已哭得声嘶力竭。没人能理解他当时的决定。 这场手术,是中国首次针对“新生儿皮下坏疽”进行的尝试性切除术。那是一个几乎等于死刑的诊断,感染发展迅猛,溃烂从皮下迅速蔓延,伴随着高热、败血症,几乎没有婴儿能撑过三天。更糟糕的是,这种病在当时并无任何有效治疗手段,一旦发病,医生只能眼睁睁看着生命流逝。 手术持续了近两个小时。女婴的后背被清创、缝合、消毒,医生的手几乎麻木,但他始终没松开刀。他不敢停,也不能停。推开手术室大门时,他看着瘫坐在地上的妻子,喉咙里只挤出一句:“等她哭。” 整整过了四个小时,那一声微弱的啼哭,医生冲进病房,望着女儿体温回落、神志恢复,瘫坐在病床旁的他,眼角溢出了泪水。 这台手术成功了。更重要的是,它开启了针对这一致死性疾病的突破之路。随后,经过不断研究,他将这种治疗方法完善为“坏死组织清除+无菌处理+抗生干预”三部联合疗法。几年后,这项技术在全国推广,成功率迅速提高,死亡率下降至5%以下。 到了20世纪50年代末,全国主要城市的婴儿死亡率大幅下降,“皮下坏疽”从高发转为偶发,这位父亲也从无名医生,变成了全国儿科领域的重要学者之一。 他的名字叫张金哲,1940年代初在北平协和学医,早年经历让他对婴幼儿疾病格外敏感。他始终认为,一个国家的未来,不该被看不到的疾病摧毁。他的学术理念中,从不强调个人荣誉,只在意“能救几个孩子”。 那年冬天,他赌上了一个父亲最深沉的情感,换来了无数家庭的团圆。 他救下的,不只是一个婴儿,而是一代又一代的希望。