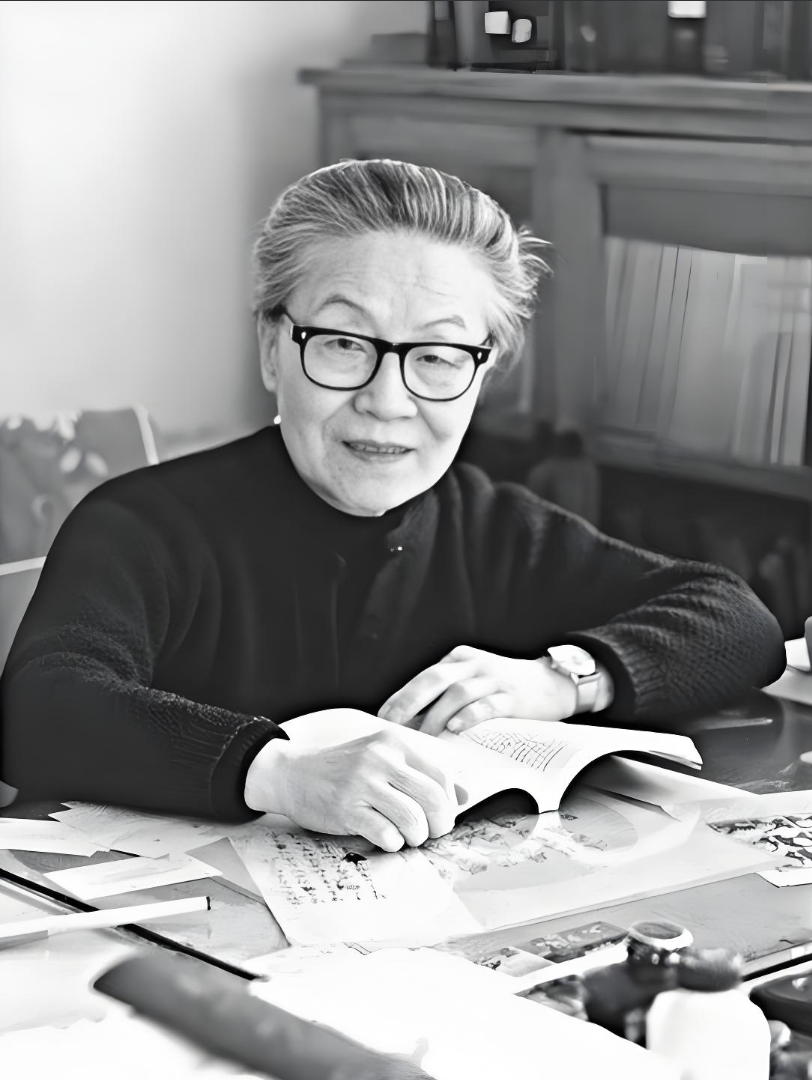

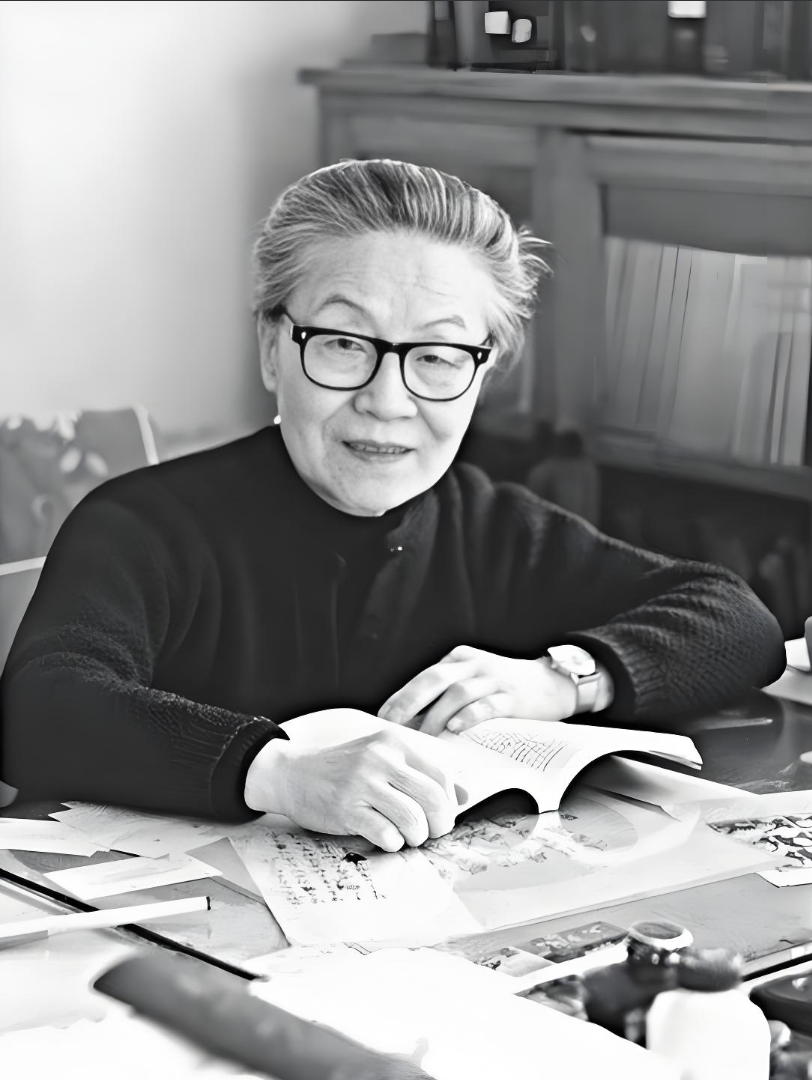

杨绛先生告诫:60岁以后,探访兄弟姐妹时,若出现以下三种情况,说明缘分可能已经尽了。

杨绛先生曾说:“人到晚年,要学会顺其自然。”这句话,道出了许多中老年人在人际关系中的无奈与通透。

年少时,我们为了事业、家庭四处奔波,与兄弟姐妹的联系逐渐变得稀疏,偶有聚会,也多是匆匆一面。可随着年岁渐长,我们开始意识到,亲情的价值愈发珍贵。于是有人开始频繁探访兄弟姐妹,希望在晚年岁月中找回那份血浓于水的亲密。但理想很丰满,现实却不尽人意。

特别是读完《杨绛传》后,才真正理解:60岁以后,若探望兄弟姐妹时出现以下三种情况,也许你们的缘分,已经走到了尽头。

一、过于频繁的探访,反而引来矛盾

杨绛先生曾提出:“人际相处的黄金法则是:尊重是基础,可信是高级,诚实是极致。顺其自然,一切随缘。”这句话适用于所有关系,尤其是与兄弟姐妹的来往。

我们常以为,越亲近的亲人就该常走动,但现实却往往相反。频繁的探访,打破了彼此的生活节奏,容易滋生摩擦。也许是一句无心的调侃,也许是一个不合时宜的建议,都可能在晚年敏感的情绪中被无限放大。

年纪越大,情绪越脆。兄弟姐妹之间因为儿女、金钱、养老等问题一旦产生分歧,稍有不慎就可能演变成冷战或争吵。原本想要维系的亲情,反而变成了彼此心中的刺。

杨绛先生提醒我们,保持适当的距离,反而能让感情长久。人和人之间的关系,最怕的不是疏远,而是热烈之后的反感。

二、过多的探访,容易引发心理不平衡

杨绛在《走到人生边上》中写道:“无论生活把你带到哪个层次,总有人仰望你,也有人俯视你。你抬头自卑,低头自得,唯有平视,才能看见真实的自己。”

兄弟姐妹间的关系里,常常会藏着一种微妙的心理较量。尤其是年少时家境相似,成年后却走上了不同的人生轨迹,差距一旦拉开,就容易让人陷入比较和自卑的情绪中。

当你去探访一个事业有成、子女孝顺、家庭幸福的兄弟姐妹时,那些对比之下暴露出的落差,会悄悄地扎在心头。如果这段关系没有足够的互相尊重和理解,往往会在无形中损伤亲情。

为了避免这种心理失衡,杨绛建议“平视”——看清自己、接纳自己、欣赏别人,但不妄自菲薄。这不是让我们远离兄弟姐妹,而是学会以平常心对待一切。若你发现在一次次的探访中,感受到的不是温情,而是焦虑、失落、甚至嫉妒,那不如选择暂时拉开距离,让心灵喘息。

三、频繁的探望,也可能带来情绪上的伤感

《杨绛传》中写道:“人生没有单纯的快乐,快乐总夹杂着烦恼和忧虑。人生也没有永恒。”这句话,用在年老后的兄弟姐妹关系上,恰如其分。

当你一次次踏入老兄弟老姐妹的家中,看到的是行动迟缓、记忆模糊、病痛缠身,甚至已有人离世,你的内心真的能平静吗?小时候一起打闹的伙伴,如今一一走进暮年,有的再也无法回应你的呼唤。

这些画面会让人心生惆怅,那种“人生无常”的感触会更加浓烈。你会发现,自己也在渐渐老去,而这份亲情,正随着时间慢慢走向尽头。

杨绛的人生经历让我们明白,年岁越长,越要懂得接纳失去、看淡聚散。兄弟姐妹的缘分,也许就是一场旅途,有人先下车,有人中途调换座位,最终我们都将抵达各自的终点。

《杨绛传》不只是一本传记,更像是一面镜子,映照出中老年人在人生后半场常见的种种困惑与挣扎。她在书中记录了与丈夫钱钟书共度的岁月,也写下了丈夫离世、女儿离开后的孤独。

这本书里,没有怨怼,没有渲染悲情,更多的是平静、理智和豁达。她教会我们如何优雅地老去,如何在失去中找到自持,如何在纷扰中保持内心的清明。

她对婚姻、亲情、人性的观察,字字珠玑,句句入骨。在如今这个节奏飞快、关系薄弱的时代,读杨绛,是一种精神的沉淀。

60岁以后,不必刻意维系所有关系,也不必对“见面次数”耿耿于怀。亲情不是靠探望的频率来衡量,而是靠彼此的心意来维系。偶尔联系一下,发条消息、寄个礼物、说一句“你还好吗”,有时候比频繁上门更贴心。

人生是一场渐行渐远的旅途,我们与兄弟姐妹的关系也终将回归平静。懂得在适当的时候抽身,学会珍惜还能走在一起的时光,不强求、不纠缠、不刻意——这,或许才是最好的晚年智慧。

若你也正值人生下半程,心中有疑问、情感有起伏,不妨静下心来读一读《杨绛传》。那是一位经历百年风霜的老人,留给后人的心灵箴言,也许能为你的岁月,点一盏灯。

杨绛传精装书籍展现先生百年人生智慧与经典语录