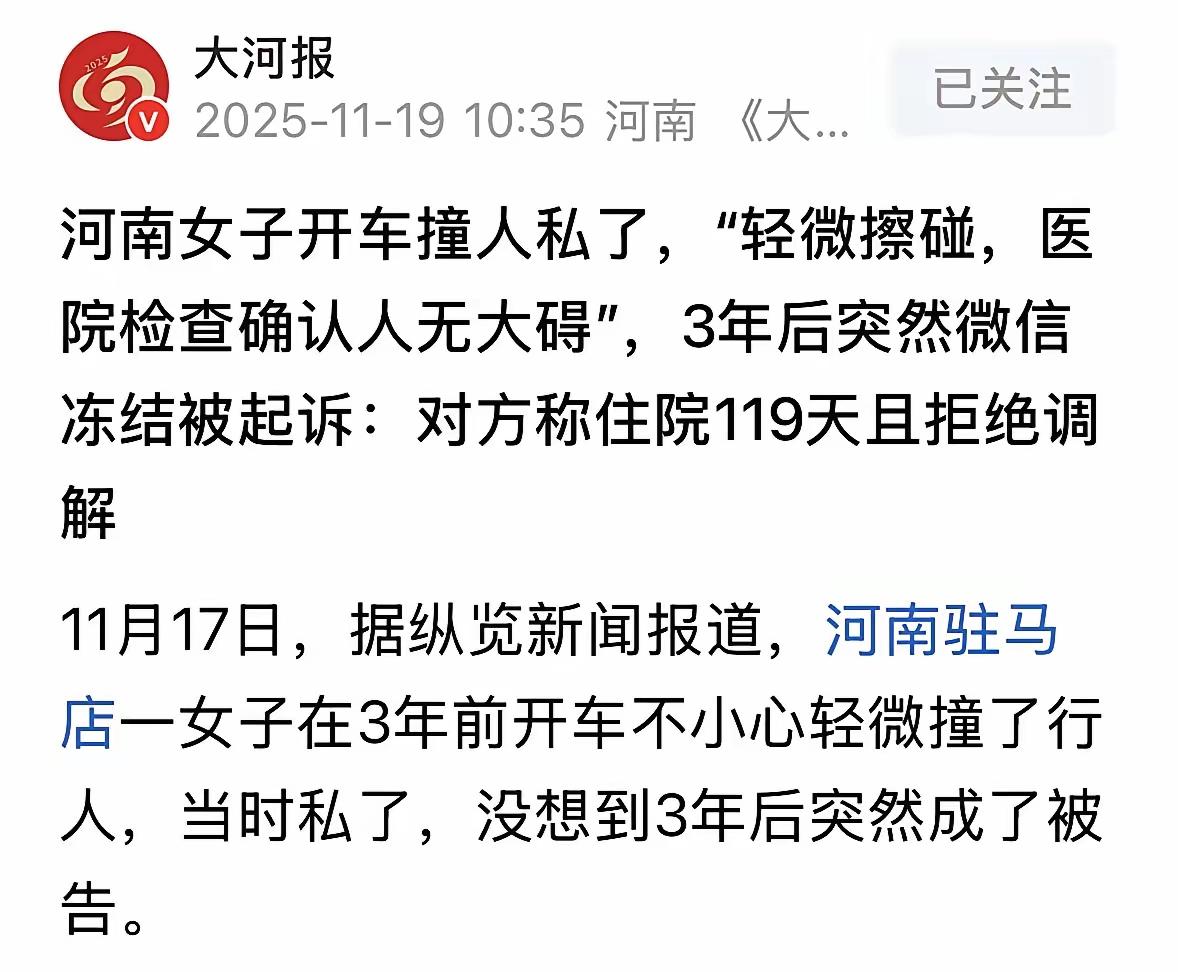

这起事件体现了民事案件中证据收集、诉讼时效、私了协议的法律效力以及财产保全的法律程序等多个法律问题。以下是对案件的法律分析和看法: 一、关于诉讼时效的问题 《民法典》第188条规定,民事权益的诉讼时效为三年,且自当事人知道或应当知道其权益受到损害之日起计算。 在本案中,刘女士于2022年11月私了当年事故,且据其描述,事故当时医生诊断为软组织挫伤,无大碍。 根据法律,事故发生后若无持续损害,诉讼时效应从“知道或应当知道损害且义务人”之日起计算,即大概率是在2022年11月左右,诉讼时效应已届满或接近届满。 但如果对方提交的长期住院和治疗记录,能证明损害一直持续到2025年,且这些治疗与事故因果关系存在争议,可能会重新计算诉讼时效。这种情况复杂,需要结合具体证据和鉴定结果判断。 二、私了协议的法律效力 刘女士未签订书面协议,仅以口头方式支付误工费,法律上存在一定风险: 口头协议缺乏书面证据支持,难以证明双方达成的具体内容和范围。 如果对方后续提出超出当初私了内容的诉讼,刘女士可能难以维权。 如果认定私了是“终局性解决”,应有明确表示,否则未必能完全阻止后续追诉。 法律建议:在私了时最好签订书面协议,明确赔偿范围、金额及双方解除争议的意图,以免日后引发更多法律风险。 三、关于证据的真实性和关联性 对方提交的住院、治疗单据是否具有真实性,是关键。 刘女士应申请鉴定或调取其他证据,验证治疗的合理性和因果关系。 法院会考虑证据的合法性、真实性、关联性,不能盲目采信未被验证的证据。 若对方拒绝配合鉴定,刘女士可以依据《民事诉讼法》第79条推定对方某些证据的可信度不足。 四、财产保全措施的合法性和适用条件 根据《民事诉讼法》第103条,财产保全必须具备“难以执行或造成其他损害”的风险,并提供担保。 如果对方未能提供充分理由证明刘女士转移财产的风险,或保全范围过宽,刘女士可以提出异议,申请撤销或限制保全措施,并要求赔偿因冻结账户造成的损失。 五、法律建议和风险提示 刘女士应保留所有与事故相关的证据,包括照片、证人证言、当时的医疗报告等。 在未来处理类似案件时,建议先报警并通过交警程序解决,避免私了过程中的证据不足和法律风险。 如果涉及赔偿金,应当签订书面协议,明确赔偿范围、金额及相关条件。 如遇财产保全,应及时提出异议,确保措施符合法律程序,并争取解除冻结。 六、总结和评论 这起案件提醒公众,面对交通事故应规范处理流程,避免私了方式可能带来的法律风险。 证据的收集、保存、认证极为关键,把控好“证据链”是维护自身权益的关键。 诉讼时效的认定复杂,建议及时咨询专业律师,避免过期无法维护权益。 最后,合理利用法律工具维护合法权益,而非轻信“吃亏不赔”的民间处理方式。 这案子充分揭示了民事案件中的法律细节和复杂性,提醒我们在遇到类似问题时应保持理性和依法维权的态度。打官司如何质证 打官司误区