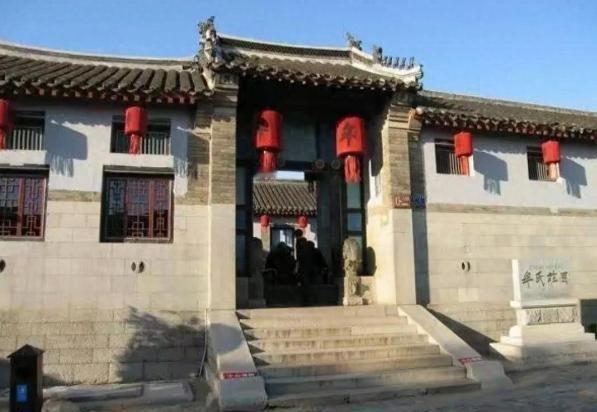

1833年山东大旱,没吃没喝的眼瞅着就要被饿死,没想到地主牟墨林打开自家粮仓做生意,不过粮食只换不借不卖,得知消息后农民们不淡定了。[月亮]道光十三年胶东半岛赤地千里,栖霞县的麦田里,农民用手抓起一把土,轻轻一捏便成了粉末,连续四个月无雨,庄稼绝收,树皮被剥光,野菜挖尽。就在这生死关头,当地 牟墨林这个人,出生在乾隆五十四年,地方是山东省栖霞古镇都村,家族从明朝洪武年间就开始在那扎根。他爹牟淳是牟氏第十三代,给他取名墨林,因为皮肤黑,大家叫他牟二黑子。小时候家里穷,爹早死,妈拉扯着他过日子。他从七岁起就帮着干农活,早上扛锄头下地,学着翻土种地。长大点进了私塾,读了几年书,当上嘉庆年间的太学生,会算账管事。嘉庆十六年,他接手家业,那时家族有上千亩地,他开始慢慢扩大。牟墨林不光种地,还开油坊,放债收租,积累了不少财富。他管家严,制定规矩,让子孙从底层干起,避免败家。牟氏庄园从雍正元年建起,到他手里已经挺大规模了。他注重教育和管制,家族就这样一代代传下来。 道光十三年,胶东半岛闹大旱,栖霞县四个月没下雨,地里庄稼全死光,树皮野菜都吃完了。牟墨林作为当地首富,决定开自家粮仓,但只用土地换小米,不借不卖。换的比例是上等田一亩三斗,中等两斗,下等一斗半,只有平时价格的三成。消息一出,饥民们从县城到村外排起三里长的队,急着换地活命。短短三个月,就有一千八百多亩田转到牟家手里。他让这些失地农民继续种原田,但变成佃户,第一年不收租,第二年减半。这么做,既稳住了当地人,没让大批流民跑出去,又给牟家添了很多佃户基础。后来本地粮不够了,他派两支商队去东北买粮,穿越山海关,一队在吉林买高粱,另一队在黑龙江遇土匪,丢了半数货,但剩的运回来继续换地。 旱灾过去后,到1836年,牟家土地从八千亩涨到一万五千亩,占栖霞耕地五分之一。牟墨林在庄园边建了两百间茅屋,免费给失地佃户住。他推行四六分租制,好年景佃户交四成,灾年减免甚至全免,这在当时算少见。庄园防御靠周边二十多个乞丐当耳目,他们平时乞讨,实际监视动静。1862年一次夜里,土匪来袭,这些乞丐拿棍子冲出去,把匪徒吓跑了。牟墨林还办学堂,佃户孩子上午读四书五经,下午学算盘记账,长大后帮牟家管事。因为受过好处,这些人特别忠心。庄园里,长工夏天有凉茶,冬天有热汤,佃户家有红白事,牟家必送礼。水井刻牟字,旱季派人挑水送到远方佃户那儿。这些小投入,不到年收入一成,却换来好口碑。 牟墨林管庄园讲究细节,每天早起查工匠活儿,用铜钱测砖缝,塞得进就扣半天工钱。结果青砖地平整,地下排水系统四通八达。他晚年总结经验,写成《牟氏八训》,包括三年换管家,防权力集中;新家主上任祭祖查账,确保平稳;子孙从农活干起,懂底层苦。靠这套制度,牟家在民国初土地扩到四万五千亩,跨三个县。比起其他地主家族败落,牟家稳多了。1950年土改时,庄园粮仓打开,六百万斤粮分给当地农民,那些佃户拿走家具,没毁坏庄园一砖一瓦。这家族传奇,从明朝传到民国,靠的就是精明管理和人情投资。 牟墨林的发家路,从继承一千亩地开始,就靠灾年机会扩大。他不光换地,还经营油坊、放债,资金滚雪球。家族祖上从湖北迁来,当官后定居栖霞,世代积累。牟墨林读过书,会用知识管事,不像一些地主只知挥霍。他定规矩,避免子孙吸鸦片赌博败家,虽然后来有些后代没守住,但在他手里家族鼎盛。庄园建筑研究显示,它是中国北方规模最大地主庄园,占地两万多平米,保存完好。牟墨林的商业脑子,在灾年体现得淋漓尽致,用粮换地不违法,但对农民是无奈选择。这套灾荒经济学,让牟家基业稳固百年。 历史资料显示,道光时期山东多次旱灾,1833年胶东确实赤地千里,栖霞县受灾重。牟墨林利用自家存粮,换得大量田地,这在县志有记。相比其他地主暴力抢地,他用交换方式,更隐蔽持久。佃户们虽失地,但短期活命,长期依赖牟家。牟墨林的弹性租制,四六分,在灾年减免,吸引更多人投靠。庄园学堂培养人才,不光管账,还管田产,确保家族内部稳定。乞丐防御体系,成本低效果好,体现了他的精打细算。整个家族从60亩起步,到牟墨林手里上万亩,靠的就是步步为营。 牟氏家族的制度化管理,是牟墨林一大贡献。《牟氏八训》强调轮换管家,防腐败;后代从基层干,懂实际。这些在清末民初帮家族避开很多坑。相比同时期其他家族因挥霍败落,牟家土地跨县扩张。庄园水井供水系统,旱季派人配送,显示出对佃户的基本关照,但本质是为稳固劳动力。1950年分粮时,佃户没破坏庄园,说明牟家积累的口碑起作用。牟墨林一生从穷小子到大地主,靠灾年机会和精细管理。这故事告诉人,灾祸中总有人借机致富,但对底层是沉重代价。