出于不愿让尖端科技止于论文的执着,一位科学家毅然走出实验室,化身推动脑机接口技术落地的实干创业者,不到5年实现多项“从0到1”的技术突破。他就是脑虎科技创始人兼首席科学家陶虎。

“我并非从科研走向创业,而是从已知走向更大的未知与可能,从实验室里确定的光走向人类智能边界更广阔的尽头。”他说。

锚定“人体最难传感器”开启创业

2019年,陶虎在调研传感器产业方向时敏锐意识到:脑机接口作为“人体最难传感器”,既是多学科交叉的技术高地,也是能改变千万患者命运的民生领域。彼时他已带领团队完成脑机接口动物实验,但要推进人体临床研究,必须有企业作为技术转化载体。于是他毅然创办江西脑虎科技有限公司,这是国内最早聚焦“植入式柔性脑机接口”的企业之一。

2021年,为整合更优质的科研与产业资源,陶虎成立上海脑虎科技有限公司,构建“研发在沪、生产在赣”的模式。同年,国家“科技创新2030—‘脑科学与类脑研究’重大项目”(中国脑计划)启动,陶虎推动公司快速切入临床转化赛道,短短一年便获得天使轮及A轮两轮数亿元融资。

2024年底,面对脑机接口技术产业成果转化的关键期,陶虎辞去中国科学院上海微系统与信息技术研究所副所长的稳定职位,将全部精力投入脑虎科技。这一“破釜沉舟”的选择,源于他对技术落地的坚定信念,也为团队注入了全力以赴的实干底气。如今,脑虎科技65%的员工为科研人员,涵盖20余个专业,其中不乏《科学》《自然》子刊作者、临床神经外科专家等顶尖人才。

在他看来,科研人员不仅要有专业能力,更要认同“技术造福人”的愿景。“脑机接口不是‘闭门造车’,要让懂技术的人懂临床,懂临床的人懂技术,才能做出真正有用的产品。”陶虎说道。脑机接口涉及神经生物学、材料科学、微电子、临床医学等多个学科,为激发团队创造力,陶虎在公司内部设立“跨学科项目组”,鼓励材料工程师与神经外科医生共同参与手术、算法研究员与患者沟通需求。

以“实干”精神突破“卡脖子”难题

脑机接口被称为“下一代人机交互革命”,但其核心技术长期被国外垄断。5年来,陶虎带领团队以“柔性植入”为技术核心,从材料、芯片、算法到临床应用全链条攻坚。

面对国际巨头的“深部植入”路线,陶虎坚持自主判断:脑机接口首先要“安全”,其次是“多脑区覆盖”。他选择了“柔性皮层植入”路线,将电极放置在大脑皮层表面,而非插入皮质层。为此,他带领团队攻克“柔性电极材料”核心难题,最终实现了“高通量、高分辨率、低侵入”的三重技术突破。

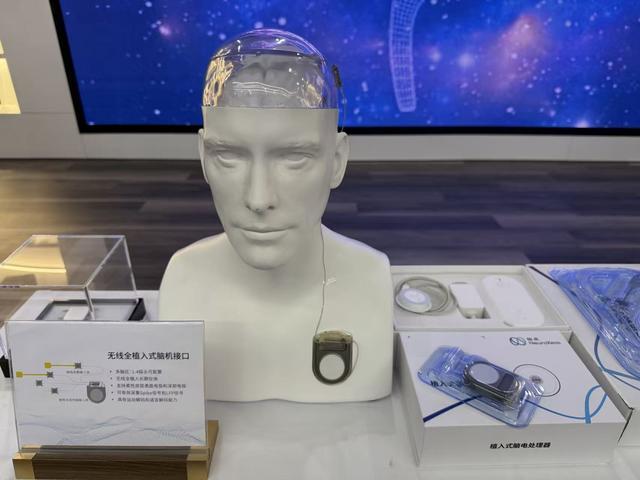

无线全植入全功能柔性脑机接口。劳动报记者李美慧摄影

“技术要落地才有用”,这是陶虎常挂在嘴边的话。在他的带领下,团队以“临床需求”为导向,快速推进技术从实验室到实际应用的转化:

2022年,脑虎科技率先获得国内植入式脑机接口临床伦理批件;2023年,完成动物实验关键突破,实现拉布拉多犬运动轨迹解码、恒河猴“意念打游戏”,验证了技术的有效性,并于同年2月成功完成256通道柔性深部电极人体术中植入手术,首次记录到人类单神经元信号;

2024年,实现全球首例“实时汉语解码”突破,大脑语言区受损患者借助设备实现语句输出,速率接近正常人语速的一半,后续结合AI将速度提升至超正常人两倍,还实现了“意念办公”“双脑互联远程对话”;

2025年,团队攻克复杂场景应用,让癫痫患者通过脑机接口精准操控《王者荣耀》《黑神话:悟空》等游戏,反应速度接近传统鼠标操作水平,这标志着技术从“医疗康复”向“生活赋能”跨越。

科技进步,让人隐约可见未来世界的模样。采访最后,记者询问陶虎,脑机接口什么时候可以大规模成熟应用。他回答,目标是在两年到两年半内拿到医疗器械注册证,之后就可以推向临床了。记者不禁感慨,“那很快了!”陶虎闻言却笑了,“我还觉得慢了。”

头图为陶虎在“人工智能+”场景创新大会发表主题演讲。受访对象供图