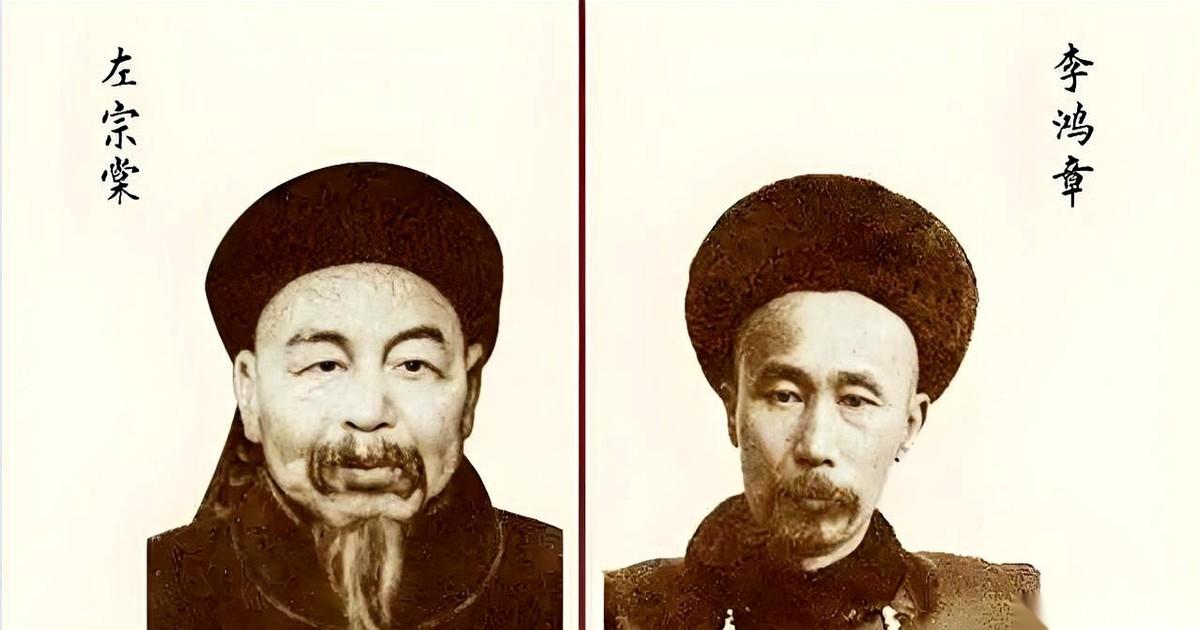

李鸿章的后代,基本都润出去了,成了富商、巨贾。左宗棠的后代,一个没走,全在国内,成了医生、学者、技术员。这事儿琢磨起来,真带劲。 这事儿要搁现在看,挺有戏剧性的。李鸿章家族多在全球发展,富得流油;左宗棠家族扎根本土,清汤寡水却人才辈出。 两条路,走得泾渭分明。可真要深扒一下,这背后其实藏着中国近代精英家族怎么活下来的门道。家国情怀、实用主义、文化认同,搅合在一起,像个大熬锅,煮出了不同味道的传承菜。 李鸿章是出了名的现实派,玩外交、学外语、做买卖,样样不落。他那一套 “跟洋人做生意” 的路数,没少让自家子孙吃红利。 李经方精通好几门外语,早早就被爸爸送出国门见世面。后来,李家不少后代走向国际化,成了商场大鳄。 这些年,李鸿章的子孙在香港、东南亚、欧美都有产业。钢铁、矿产、金融,哪个是小买卖?有人还赶上了硅谷创业潮,资本嗅觉比猎犬还灵,全球化浪潮里,他们确实是 “踩对了点”。 有时候,他们回祖籍合肥看看,自己都坦言 “我们现在是美国人了”。合肥的老房子还在,但人心已远,这不是哪家哪户的孤例,很多老牌中国家族走到最后,多少都是 “人在他乡,心在天涯”。 左宗棠家族完全是另一副画风。左宗棠那会儿,讲究 “身无半亩,心忧天下”,家训里最常说的就是读书明理、报效国家。 左家几代人没想着捞快钱,反倒一门心思扎在本土,做人做事都讲个 “家国一体”。左宗棠的曾孙左景鉴成了中国外科 “四把刀” 之一,有名有姓的医学专家。 另一位曾孙左景伊是中国腐蚀与防护领域先驱,其研究成果为该领域奠定重要基础,在学术圈也算一号人物。 更有意思的是,左家不少后人明明有机会留在国外,待遇也优厚,偏偏选择回国搞科研、做学问。 这种 “为国奉献不图名利” 的劲头,在左家传了好几代,硬是没断过。你说他们家不富?可在各行各业都能冒尖,精神头就是不一样。 两家子孙的选择,像极了两种社会实验。李家多 “润” 出去,成了国际派,左家坚守本土为主,成了本土派。 一个把家族的未来押在了全球化上,另一个把根扎在了土地上。这种分野,不光是个人选择,其实和大时代的风口浪尖紧密相关。 晚清那会儿,风雨飘摇,精英家族怎么自保,就是一门大学问。李鸿章选择务实,走国际路线,避开风头,家族财富一度滚雪球。左宗棠选择守家卫国,哪怕清贫,也要在本土扎下根,把 “家国” 看得比什么都重。 其实,李家和左家的故事,不只是中国家族史的缩影,也和全球很多精英家族的兴衰轨迹差不多。 国际化有国际化的好处,能规避风险、分散资产,富贵三代没问题,可是文化认同这一环,慢慢就淡了。 李家后人说自己成了美国人,这不是嘴上说说,骨子里已经变了。财富能传三代,精神传承却难。 左家虽然没出顶级富豪,但一代接一代在专业领域打拼,家族名声在国内越来越响,内核却没变。这就像中国老话说的,“遗金满籝,不如一经”,钱再多,也比不过传下来的精神劲头。 细看李鸿章和左宗棠两家,教育理念的分水岭特别明显。李家主张学实用技术,适应时代,随时准备 “走出去”;左家则讲究修身齐家治国平天下,重视道德和责任,扎根本土,不为功名利禄所动。 这两种路,都是老祖宗留下的智慧。有人说,李家是活在风口浪尖的弄潮儿,左家是扎根黄土地的守望者。 其实两种极端,恰好映射出中国人面对大变局时的两种活法。有人选择世界为家,有人选择守着一方水土。 放到今天,全球化和本土化还在拉锯。李家的国际化经验给不少家族提供了 “如何在世界舞台抓住机会” 的范本,左家的坚守又让人看到 “如何把根留在土地,把精神刻进家族” 的意义。 谁也不能说哪种路径才是唯一的 “正解”。历史没有标准答案,每个家族都有自己的算盘。但有一点没变,无论走多远,家族的灵魂还是靠传承。外在的财富可以散,内在的精神不会断。这也是两家百年故事,给今天中国社会最大的启示。 潮起潮落,李家和左家选择了不同的路,各有各的精彩。但说到底,家国情怀和实用智慧,一样都不能少。