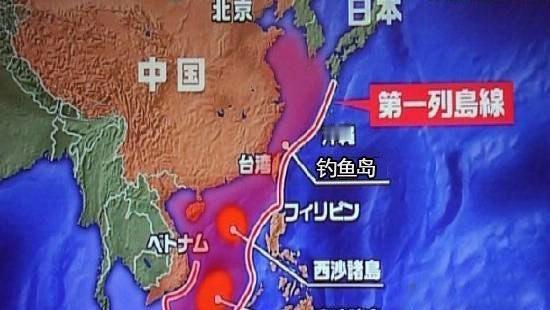

中日这么一闹,高市早苗的支持率达到70%到75%,说明对中强硬的右派是有民间认同基础的,整个日本还是民族主义在主导,对中国从来看不上,对这些年中国的经济成就不服气。 为什么越强硬,日本人越买账?这其实是整个日本社会长久以来的一种焦虑与不服气交织的复杂心态。 对于现在的日本年轻人来说,尤其是那些让高市早苗在该群体中支持率突破80%的“Z世代”,他们眼中的世界与父辈完全不同。 在他们的成长教育中,历史的叙事往往是碎片化的。教科书里更多强调的是战后日本如何从废墟中依靠勤奋重新站起来,而对于二战中对他国的加害历史往往轻描淡写。 这种历史观塑造了一种独特的民族自尊心:我们是受害者,也是奋斗者。 但过去二十年,他们眼睁睁看着海对岸那个曾经落后的中国,在GDP总量、高铁网络、港口建设等硬实力上全面反超。 这种落差感在民间发酵成了深深的危机感。在名古屋的工厂区,工人们不再只关心加班费,工会公告栏上甚至出现了高市早苗的肖像和“国防即民生”的标语;在冲绳的渔港,渔民们看着无法自由出入的海域,将愤怒转化为对强硬路线的渴望。 这种情绪不再局限于右翼团体的街头喊话,而是渗透进了普通人的日常。人们潜意识里觉得,如果在钓鱼岛问题上再退让,接下来失去的可能就是冲绳,甚至是日本作为海洋国家的生存空间。 于是高市早苗的出现,恰好成为了这种集体焦虑的宣泄口。她作为日本首位女首相,其本身并没有展现出传统女性政治家的柔和,反而以一种近乎赌徒般的姿态,迎合了民众对于“强国梦”的渴望。 产经新闻的调查数据很说明问题:超过六成的受访者直接赞成将防卫费提升至GDP的2%。这意味着,为了所谓的“安全感”和“尊严”,日本老百姓已经做好了勒紧裤腰带的准备。 甚至连广岛这样有着特殊历史记忆的城市,风向也在变。原定的日中友好交流活动被迫取消,取而代之的是右翼议员在市民会馆里激情澎湃的演讲,台下数百名听众掌声雷动。 那一刻,经济停滞带来的挫败感,似乎都在对外强硬的口号中得到了抚慰。 这不仅仅是一次简单的政权更迭,更像是一次日本国民心态的集体转向。 从东京繁华的地铁站到九州偏远的渔村,一种危险的共识正在形成:既然软弱换不来尊重,那就索性硬到底。75%的支持率,就是这张豪赌桌上最大的筹码。 只是,当整个国家都被这种民族主义情绪裹挟着冲向风口浪尖时,究竟是能找回昔日的荣光,还是会撞上不可挽回的暗礁?这恐怕是狂热之后,每个人都不得不面对的现实。 如果这种对峙持续升级,你认为日本普通民众能承受得住随之而来的经济代价吗?欢迎到评论区讨论