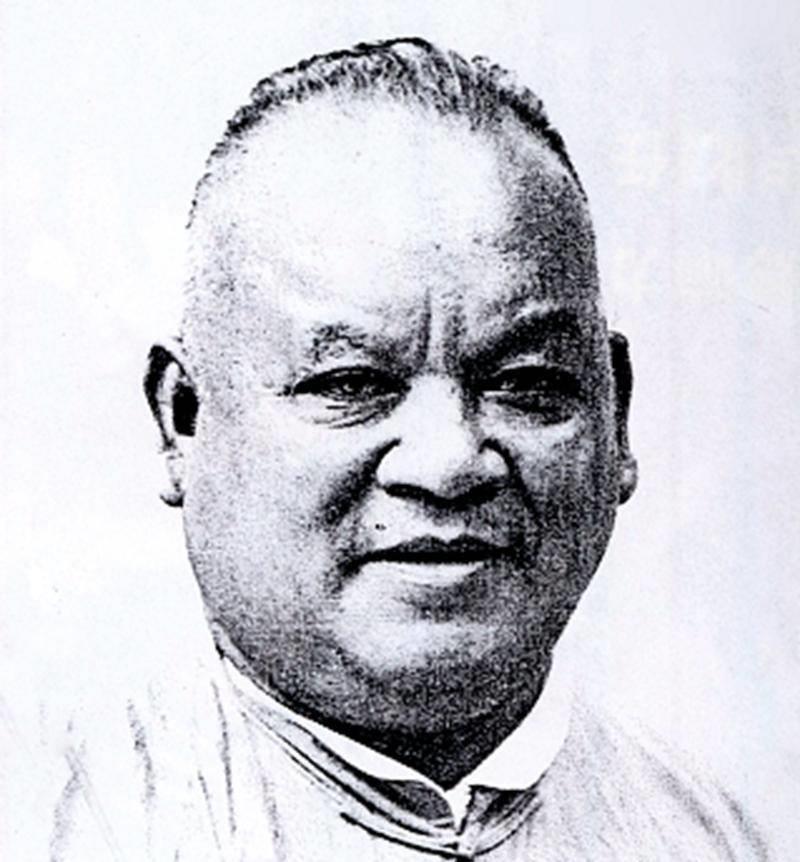

1952年春,上海冠生园大楼,一位企业家纵身跃下,结束了他五味杂陈的一生。他留下的,是至今仍甜润无数人童年的大白兔奶糖。 他就是大白兔奶糖的创始人冼冠生,抗战时期竭尽所能的支援抗日的英雄。 1915年,他在上海创办冠生园,从一家小糖果铺起步。 那时候他常对伙计说:“做食品就是做良心。” 每批新产品上市前,他都要亲自试吃,差一丝味道都要重做。 后来当冠生园霞飞路新店开业时,冼冠生做了一件轰动上海的事,邀请影星胡蝶剪彩。 要知道这在当时是破天荒的头一遭。 而且他还在一家报纸上连载“胡蝶爱吃的蜜饯”故事,这么一整他的生意一下子火了起来。 “老板,咱们是不是太冒险了?”账房先生担心请明星花销太大。 然而冼冠生笑道:“舍不得孩子套不着狼,要让顾客记住你,就得有点新花样。” 紧接着他开通了上海第一条食品送货专线,顾客打个电话,冠生园的糕点就直接送到家。 这一年,冠生园的产品从50种扩展到200种,成了上海食品业的龙头。 然而在1937年抗战全面爆发,冼冠生的人生轨迹随之改变。 1939年,他跑到湖南桃源山区,蹲在土灶旁研发“战时营养罐头”。 前线战士缺营养,他就地取材,用黄豆和牛肉制作高蛋白罐头。 “每罐要保证200克蛋白质。”冼冠生对负责生产的老师傅说。 之后为降低成本,他教当地农民简易制作方法,还组织妇女合作社帮忙分装。 据档案记载,仅1940年,他就通过地下渠道送往前线12万罐罐头。 而且更令人动容的是,他会在每个罐头里塞一张小纸条,上面亲手写着:“愿各位将士吃饱有力,早日驱逐倭寇,还我河山。” 许多战士把纸条珍藏起来。后来有老兵回忆:“打仗最苦的时候,看到冼老板的纸条,就像收到家人的信一样暖心。” 而冼冠生得知后,写纸条写得更起劲了,前后写了近万张。 1946年,战争结束后的上海百废待兴。 在冠生园车间里,冼冠生对着账本发愁:老百姓购买力下降,高档糕点卖不动了。 “咱们得变通。”他在员工大会上说,“从明天起,推出‘一元糕点’。” 他用杂粮替代部分面粉,降低成本但不降品质。 而且还在门店设“试吃台”,让顾客先尝后买。 没想到这一招真灵,单月就卖出5万斤糕点。 也就是在这时,冼冠生开始扩建糖果车间,为后来大白兔奶糖的研发埋下伏笔。 他对手下的技师说:“以后是糖果的天下,要研制出老百姓都吃得起的奶糖。” 当时谁能想到,这个念头会在十三年后结出硕果,1959年,冠生园研发出大名鼎鼎的大白兔奶糖。 1951年,新中国的阳光照耀着上海。 当时冼冠生在车间召开全体员工会议,宣布响应政府号召,减产高档糕点,转向生产大众化食品。 “企业要跟着国家走。”他对研发团队说,“让老百姓都吃得起好食品。” 于是他们用本地原料研制“大众饼干”,价格比原来低三成。 这一年,冠生园的大众化食品销量占比达70%,受到政府表扬。 然而,风云突变。1952年,“五反”运动开始,上海私营企业家成为重点审查对象。 冠生园作为老牌企业,账目被反复核查。 当时有人质疑战时捐赠物资的真实性,这让冼冠生寝食难安。 于是他翻箱倒柜找出冯玉祥的题字和前线的收据,试图证明自己的清白。 但战乱年代,部分档案已经遗失,有些事说不清道不明了。 不堪受辱的他在1952年4月21日,冼冠生从冠生园大楼纵身跃下,或许以这种方式自证清白。 临终前,他口袋里还装着战时送物资的路线图,喃喃自语:“我没做错......” 这位一生信奉“正经经营”的企业家,最终在时代的漩涡中选择了离开。 他的葬礼很简单,只有几个老员工和亲友送行。 冼冠生走后,冠生园在1953年实行公私合营。 而他的名字渐渐从企业宣传中淡出,但他留下的“标准化生产”“大众化定位”理念,一直影响着冠生园的发展。 1959年,冠生园研发出大白兔奶糖,正是沿用了他注重口感与成本平衡的思路。如 如今,大白兔奶糖畅销全球,成为几代中国人的集体记忆。 冼冠生的故事,就像他创造的大白兔奶糖,外层是甜的,内核却带着一丝苦涩。 而他一生都在追求“让老百姓吃上好食品”,但是最终却没能尝到最甜的果实。 冠生园的老员工回忆,冼冠生生前最爱说:“食品行业是良心活,味道骗不了人。” 如今,大白兔奶糖甜了一代又一代人,而冼冠生这个名字,却像糖纸上的米纸,渐渐融化在历史的长河里。 但每当人们剥开那颗熟悉的蓝白糖纸,品尝着甜润的奶糖时,冼冠生的匠心精神就在这甜味中延续着。 这就是人生的酸甜苦辣,最甜的糖,往往出自最苦的人生。 他不该被遗忘,应当被我们所有人都铭记在心,他的贡献有目共睹,他是伟大的。 主要信源:(从老城厢的一家小食品店说起:“冠生园”是如何诞生的?——澎湃新闻)