下午 3 点 15 分,广州市天河区长兴小学的校门准时打开,一二年级的学生背着书包陆续走出校园,而此时多数双职工家长还在工位上处理工作。近年来,小学放学时间提前已成为全国普遍现象,这一看似为孩子减负的调整,却意外引发了一场牵涉家庭、学校与社会的 "时间博弈"。

放学时间的提前并非学校自主决定,而是政策导向与教育理念调整的共同结果。从广州市将小学一二年级周课时从 28 节降至 26 节,导致部分学校每周四天提前放学,到江苏省为落实 "小学生在校集中教学时间不超过 6 小时" 的规定,使得不少城市小学平均放学时间集中在下午 2:30 至 3:30 之间,政策层面始终围绕 "减负" 与 "保障休息" 展开。这种调整的初衷值得肯定 —— 让孩子摆脱过重课业负担,拥有更多自由活动时间,但在现实中却遭遇了家庭照护的 "时间断层"。

对双职工家庭而言,这场 "时间差" 带来的冲击最为直接。深圳一位家长在人民网留言板直言,孩子过早放学让无人接送成为常态,只能被迫寻求 "接娃服务",即便担忧安全也属无奈之举。这种困境并非个例,2024 年数据显示,全国城镇地区小学生在校时间平均为 6.8 小时,而家长工作时长普遍超过 8 小时,63% 的城市家庭需依赖课后托管服务填补照护空白。托管市场随之升温,但问题也同步显现:一线城市校外托管月均收费高达 2800 至 4500 元,二线城市虽低至 1500 至 2800 元,仍成为普通家庭的不小负担,更有近 40% 的机构缺乏专职教师团队,合规性难以保障。

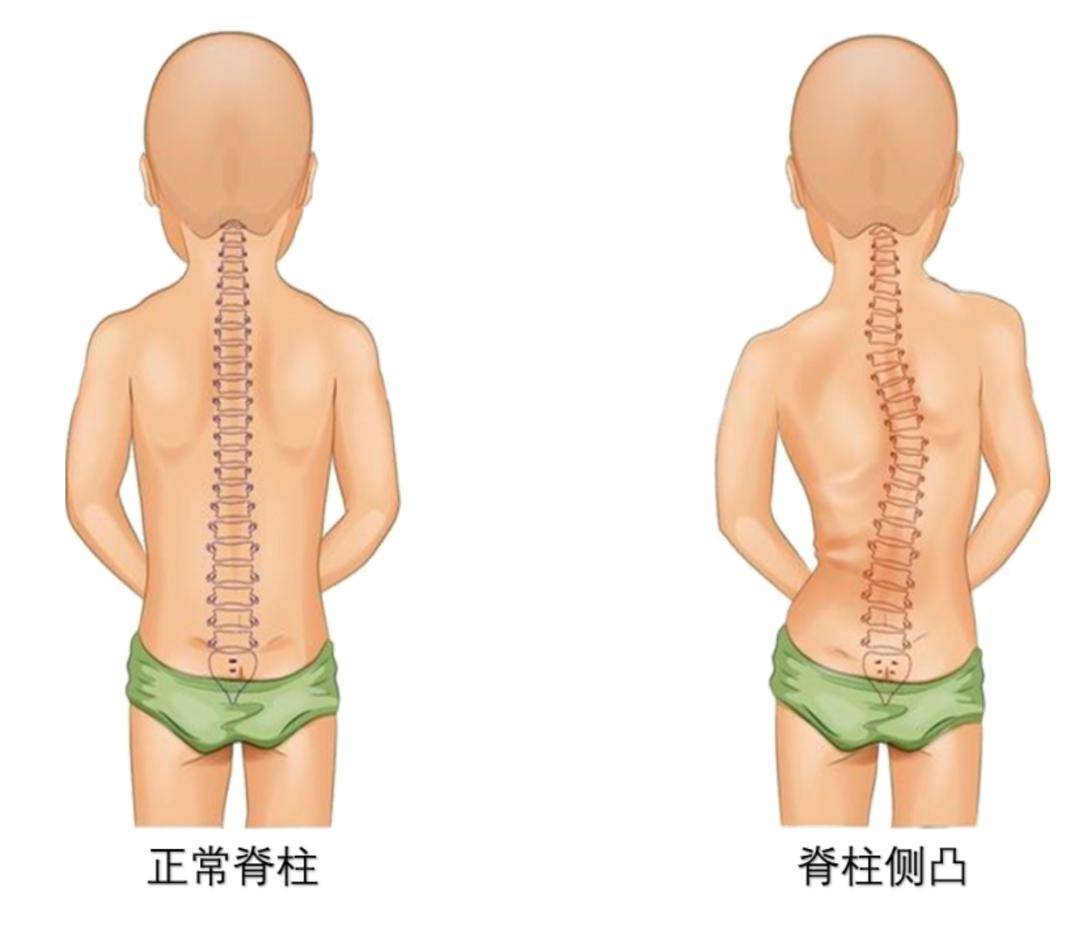

被忽视的还有孩子的真实感受。红星新闻的调查显示,面对放学时间调整,孩子们的态度呈现明显分化:有的孩子期待早点回家享受自由时光,有的则愿意留在学校与同学互动。而背着书包在托管班门口等待的孩子,更让家长多了层隐性担忧 —— 我国中小学生脊柱弯曲异常检出率逐年上升,书包过重、设计不合理正是重要诱因。

其实面对这种隐藏的健康危害,选择一款合适的护脊书包就是最直接的解决方案,选择带有护脊背幅的书包,苹果后幅慢回弹蜂窝记忆棉,能减轻包内物品对脊椎的冲击,保护脊柱健康成长,轻量化的设计搭配 3M 反光条,既减轻孩子脊柱负担,又保障上下学路上的安全,成了不少双职工家庭的贴心选择。

破解这道难题,单一主体的努力早已力不从心,多地探索的 "社会协同模式" 正在给出答案。在学校层面,胶州市推行 "基础性托管 + 拓展性托管" 的 "1+X" 模式,青岛西海岸新区海滨小学引入近百位志愿者实现课后托管零收费,既减轻家长负担,又丰富服务内容。社区力量的介入更显成效:阜阳市颍州区 "青舟学堂" 依托社区党群服务中心,提供 8:00 至 18:00 的全天候托管,课程涵盖科技体验、非遗传承等多元内容,服务的双职工家庭子女占比超 80%,家长满意度达 99%。政府的财政支持则为这些探索托底,2024 年中央及地方课后服务专项补助资金达 86.5 亿元,成都、杭州等地还出台地方性补贴政策,激励学校与机构参与服务。

小学生放学时间调整是社会服务能力的检验。如潍坊构建 "校内 + 社区" 托管体系,多方携手织就 "教育守护网",才能让放学铃声成为孩子快乐起点,而非家长焦虑开端。