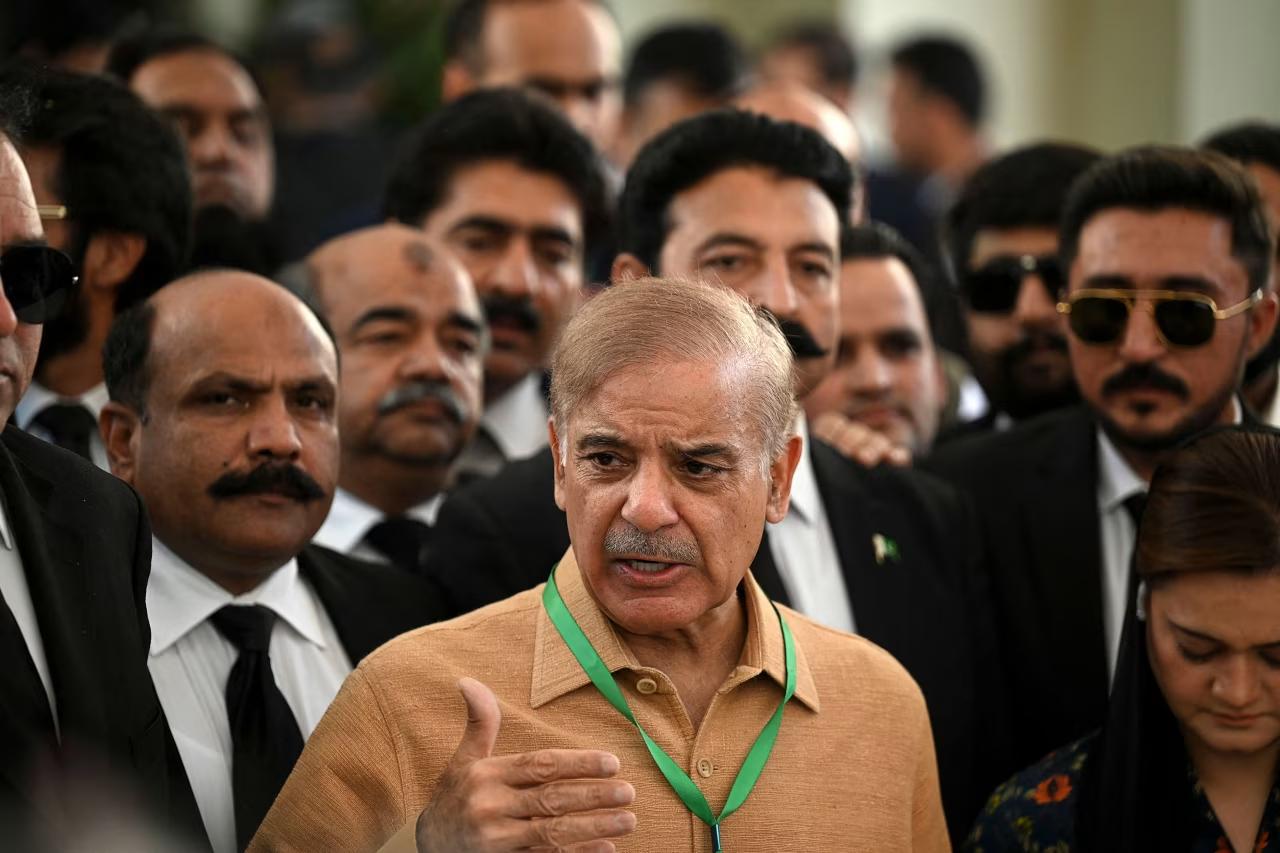

伊姆兰·汗生死不明,巴基斯坦总统急召总理回国,军方或将下场夺权? 巴基斯坦总统扎尔达里日前紧急召集政府各部门和军方举行联席会议,就连前一天还身在英国的总理夏巴兹·谢里夫都赶回来参加了会议。 这场由扎尔达里紧急召集的联席会议,表面是应对边境安全,实则是穆盟(谢里夫派)、人民党与军方的三方权力校准——目标直指被关押的前总理伊姆兰·汗及其创建的正义运动党。 当开伯尔-普什图省首席部长阿夫里迪连续第七次探视申请被拒,当社交媒体上WhereIsIK的话题阅读量突破20亿,巴基斯坦的政治齿轮正朝着熟悉又危险的方向转动。 扎尔达里领导的人民党代表信德省旧贵族,夏巴兹的穆盟掌控旁遮普经济命脉,而军方从未远离权力中枢。 伊姆兰·汗的异军突起打破了这种平衡:2018年他以“反贪腐”旗号终结两大政党轮流执政的格局,在开-普省深耕五年,将普什图族聚居区变成正义运动党的铁票仓。 如今他虽身陷囹圄,该省议会仍被其盟友控制,省长昆迪的消极抵抗让联邦政府意识到,不拿掉这个“地方堡垒”,所谓“全国稳定”只是空谈。 新法案提议将象征性的省长职位变为实权核心,直接任命退役将领接任,绕过由正义运动党主导的省议会。 这招“明修栈道”的背后,是军方对边境控制权的觊觎——开-普省接壤阿富汗,塔利班掌权后边境恐袭激增,军方以“反恐”为名介入地方行政,既能削弱伊姆兰势力,又能扩大自身地盘。 夏巴兹政府需要军方支持稳定政权,扎尔达里则希望借军威慑服党内反对派,三方在“国家安全”的幌子下达成默契。 但伊姆兰·汗的“消失”让这场默契濒临破裂。自11月5日最后一条推文后,他的生死成谜。家属律师披露监狱探视系统“技术性故障”,安保人员增至两千五百人,拉瓦尔品第街头的抗议者举着“我们要活的汗”的标语。 这种信息真空恰恰是权力博弈的武器:军方清楚,保持伊姆兰的“存在但不可见”,既能威慑其支持者,又能避免激化普什图族的族群情绪。历史上,俾路支省的数次平叛都因族群矛盾恶化失控,军方不愿重蹈覆辙。 而更深层的较量在制度层面。议会刚通过的宪法修正案设立“国防军总司令”,穆尼尔元帅成为唯一候选人。军方的沉默支持从来不是免费的——2022年他们默许夏巴兹罢免伊姆兰,如今要求兑现“军权整合”的承诺。 联席会议上,夏巴兹团队不得不面对军方代表的直白质问:“清剿伊姆兰势力需要多少兵力?军改方案何时落地?”这种交易逻辑延续着巴基斯坦的政治传统:文官政府依赖军方维持秩序,军方则借机强化制度性特权。 开-普省的经济困境加速了这一进程。边境贸易封锁导致煤价上涨30%,数千辆货车滞留口岸,地方财政濒临崩溃。联邦政府一边指责“地方治理失效”,一边以恢复贸易为诱饵,迫使正义运动党议员“识时务”。 这种“经济绞杀+政治招安”的组合拳,曾在2014年俾路支省奏效——当时军方扶持的地方势力通过控制天然气管道,逐步瓦解了分离主义运动。 如今历史在开-普省重演,不同的是伊姆兰的影响力渗透至基层,抗议活动中出现越来越多的年轻人,他们举着的不是政党旗帜,而是“还我法治”的标语。 对夏巴兹而言,若军方出兵镇压,穆盟可能失去旁遮普省的民心——该省选民向来厌恶军管;对扎尔达里,人民党需要在信德省维持“反军管”的传统形象,又不能得罪掌控安全部门的穆尼尔;对军方,直接夺权的代价是国际社会的制裁,更可能引发普什图族的武装抵抗。 因此,他们选择了更隐蔽的方式:通过法律修正案架空地方权力,利用经济封锁迫使正义运动党分裂,同时保持伊姆兰的“模糊存在”,让其支持者陷入“抗议无效”的绝望循环。 这场危机的本质,是巴基斯坦“军政-门阀”体系对新兴政治力量的绞杀。伊姆兰·汗的悲剧不在于个人命运,而在于他试图打破的游戏规则。 当政党沦为家族企业,当地方发展依赖中央施舍,当军队既是裁判又是运动员,任何自下而上的变革都会触碰到既得利益的高压线。 开-普省的僵局、伊姆兰的失联、军方的暧昧,都是这套体系在压力下的应激反应:文官政府需要军方背书合法性,军方需要文官提供制度掩护,而真正的治理难题,普什图族的贫困、边境的安全漏洞、经济的结构性失衡——被搁置在权力博弈的阴影里。 巴基斯坦的第四次“静默政变”正在上演,没有坦克上街,没有戒严令,只有法律文本的修改、经济杠杆的撬动、信息的选择性封锁。 当夏巴兹在联席会议上承诺加快军改立法,当扎尔达里默许军方提名的省长人选,当穆尼尔的元帅服上新增一颗星,这个国家的方向盘再次向军方倾斜。 但历史证明,这种基于压制的稳定如同流沙——1999年穆沙拉夫的政变终结了谢里夫的改革,2013年的民主回归未能解决地方失衡,如今伊姆兰的倒下也不会让结构性矛盾消失。 当开-普省的青年开始用无人机向监狱投递请愿信,当拉合尔的学生在课堂讨论“下一次军管何时到来”,巴基斯坦的冬天,远未结束。