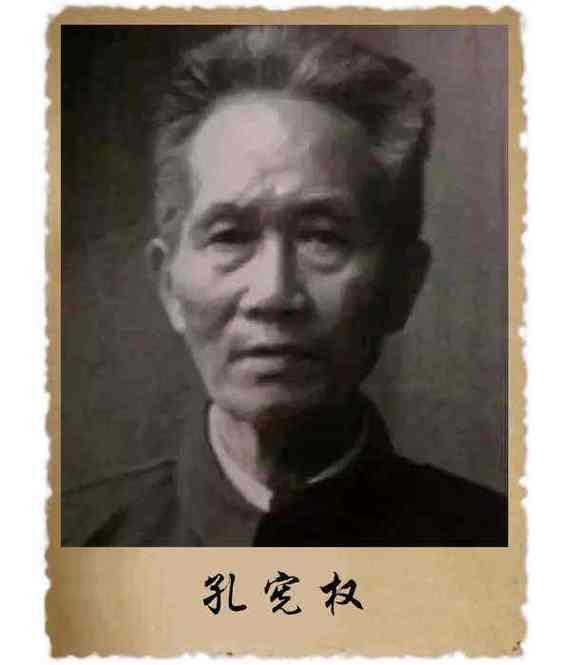

1950年,开国上将杨勇收到一封来信,信中说:“我还活着,能不能给我安排个工作。”一个月后,杨勇收到信,看后大吃一惊:“孔宪权?他没死?” 1950年的贵州春天,乍暖还寒,刚刚率部入黔“剿匪”的贵州省军区司令员杨勇,在一堆公文中拆开了一封字迹拙朴的信。 信纸粗糙,落款是一个让他脊背发凉的名字——孔宪权。 写信人语气谦卑到了尘埃里,自称是个残疾的泥瓦匠,哪怕去扫大街、只要不给国家添麻烦就行。杨勇捏着信纸的手开始颤抖,记忆瞬间被拉回十五年前的腥风血雨。那个在红三军团当过彭德怀传令排长、被所有人认定已经“壮烈牺牲”的红十二团作战参谋,竟然还在人间? “活要见人,死要见尸!”随着司令员一声令下,调查组火速奔赴遵义县第七区。在那里的穷乡僻壤,参谋们真的找到那个正费力爬上脚手架的身影。 此时的孔宪权,穿着补丁摞着补丁的粗布短衫,手里紧紧攥着一把瓦刀。那条曾经跟着队伍急行军的左腿已经严重萎缩,比右腿短了一大截,干活时必须依仗一根磨得油光锃亮的木拐。 当一身戎装的杨勇不顾一切冲上去抱住这位昔日老部下时,这位满身石灰的“跛子瓦匠”却下意识地想躲,那是长达十五年隐姓埋名养成的本能。当晚,两瓶茅台酒见底,两个久别重逢的生死兄弟抱头痛哭,一段被时光掩埋的悲壮往事才就着酒劲被一点点抠了出来。 把时间拨回到1935年2月,那是二渡赤水后的桐遵战役。为了争夺咽喉要地娄山关,红军发起了殊死搏斗,作为红三军团侦察参谋的孔宪权,先是带人摸清了敌军布防,随即又率领突击队直扑黑神庙的敌军指挥部。就在距离目标仅仅百米之际,突击队与疯狂反扑的增援敌军撞在了一起。 那是孔宪权军旅生涯的至暗时刻,也是荣光顶点。密集的机枪子弹像鞭子一样抽过来,他的左腿胯骨瞬间被打得粉碎,身中六弹。血肉模糊的他没有退缩,硬是咬牙滚进路边的水沟,架起枪继续扣动扳机,直到枪管滚烫、意识模糊,后来是二营营长邓克明带人冲上来才把他抢出了火线。 然而,那时候的医疗条件实在太差了,为了保住他的性命,医生只能用那把令人胆寒的钢锯,截去了他半截大腿。大部队要转移,带不走重伤员,组织上含泪做了决定,把他寄养在当地一户宋姓地主家中,并在他枕边留下了300块银元作为安家费。 孔宪权醒来时,四周一片死寂,只有那堆银元冷冷地闪着光,那是他和组织最后的联系。 后来的岁月里,为了不给曾经收留他的百姓惹祸,也不愿让自己成为敌人的俘虏,这位曾经叱咤战场的红军参谋彻底“消失”了。为了那口活命的饭,他拖着那条残腿,把红军的尊严揉碎了藏在心里。他挑起货郎担走街串巷卖过针头线脑,后来又逼着自己学会了泥瓦匠的手艺。 在遵义枫香镇一带,没人知道这个外乡来的“跛子”曾经指挥过千军万马。但他砌墙有个怪癖——必须要平整结实到连一根头发丝都插不进去。别人不解,他只闷闷地说这是规矩。其实,他是在用这种方式死守着内心深处从未褪色的“红军纪律”。 深夜无人时,他会对着一张早已过期的1934年党员证、一枚半截子弹壳和一个褪色的臂章发呆;那是他压箱底的宝贝,也是支撑他活下去的全部信仰。直到在那张包裹杂物的旧报纸上,看到了老首长杨勇和苏振华的名字,死灰般的心才复燃起了一点火星。 经过黄克诚等老战友的身份核实,以及组织的慎重审查,孔宪权终于归队了。他并没有去那个他祈求的“扫大街”岗位,而是被任命为遵义县第七区副区长,随后又接到了一个特殊的任务——筹建遵义会议纪念馆。 这是一项没有先例的工作,为了寻找当年的会址,他拄着那根木拐,把遵义城的大街小巷走了个遍。 1955年,孔宪权正式出任遵义会议纪念馆馆长。他不仅是管理者,更是最权威的见证者。他对纪念馆里的一草一木都倾注了全部心血,甚至连二楼会议室地板缝隙里残存的血迹,都要培训讲解员必须用放大镜才能看清——那是陈赓将军当年负伤留下的印记。 每一次给前来参观的部队官兵和年轻学生讲课,他总是把自己那段九死一生的经历揉碎了讲给后人听。那些朴实却带着血腥味的故事,比任何教科书都震撼人心。 1988年11月,77岁的孔宪权走完了他传奇的一生。在他的灵堂上,摆满了花圈,胡耀邦发来的唁电中称他是“革命的活化石”,杨勇将军送来的挽联上写着“永远的战友”。 而在那肃穆的灵柩前,除了党旗,静静地躺着几样看似格格不入的物件:一把磨损严重的泥瓦刀、一把锄头,还有一支水平尺。 这些沾满泥灰的工具,陪他度过了那十五年最孤寂的等待。从手握钢枪冲锋陷阵,到手持瓦刀砌墙谋生,再到守护红色圣地传承薪火,孔宪权用他残缺的躯体,在这片红色的土地上,砌起了一座看不见的丰碑。 信源:人文贵州——老红军孔宪权的传奇人生