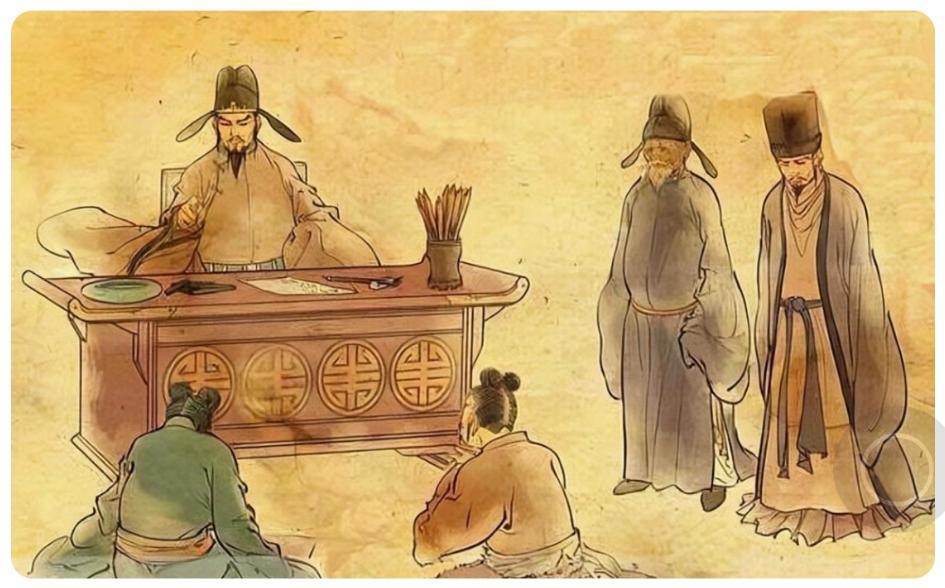

司马迁《酷吏列传》开宗明义,为"酷"字立传。所谓"武健严酷",非独指刑杖之威,更在于其摄人气势与狠辣手腕。太史公择取汉代中高级实权官员入传,其中郅都、张汤、王温舒三人,恰如三棱镜,折射出"酷"之不同光谱。 郅都:刚直之酷,苍鹰击殿 文景之世,郅都以"苍鹰"之名惊动朝野。此人"行法不避贵戚",执法如山,连汉景帝欲救爱妃之弟亦敢当庭阻谏。其"酷"在于刚直不阿,廉洁奉公,自言"已背亲而出仕,当奉职死节"。这份"酷"源自法家信念,以法律为唯一准绳,不惜与皇权私情正面交锋。宗室贵戚见之侧目,百姓却因其不徇私而畏服。然而,这种"宁折不弯"的酷烈,终因临江王自杀案触怒窦太后,落得被诛下场。郅都之酷,是理想主义者的酷,以性命为法治献祭,虽千万人吾往矣。 张汤:权术之酷,刀笔吏的玲珑心 若郅都之酷如烈火,张汤之酷则似寒冰,冷而透骨。此君幼时即以审讯老鼠显露天赋,成年后更将司法变成权力的精密游戏。其"酷"有三重面相: 其一,媚上之酷。张汤办案"以帝意为准",汉武帝欲释者,他寻隙轻判;上欲深文周纳者,他罗织罪名。法律在他手中,是迎合皇权的橡皮泥。 其二,御下之酷。他情商极高,常在君王面前代下属受过,赢得"长史厚德"美名,实则以恩威并施将众人牢牢掌控。这种酷,是温水煮青蛙式的精神控制。 其三,自洁之酷。张汤虽与富商交游,死后家产竟不足五百金,堪称廉洁。处理谋反案时,又能坚持原则严惩主谋,不滥及无辜。其复杂人格令人侧目:对外是天子鹰犬,对内是权谋大师,对自己却是清教徒。太史公笔下的张汤之酷,是官僚体系中"精致利己"的极致——用冷酷的法律逻辑,为自己铺就上升通道。 王温舒:暴虐之酷,以恶制恶的恶性循环 与前两者相比,王温舒之酷最为赤裸血腥。此人早年曾为盗匪,杀人埋尸,后被张汤提拔,将犯罪经验转化为"治理术"。其手段可谓"以暴易暴": 在广平,他招揽地方豪杰为爪牙,"以罪证控制他们打击盗贼",用黑社会手法管理治安;迁河内太守后,更是"大规模株连杀人",血流成河。其心理扭曲至极,竟冬日行刑未尽而叹"愿冬季延长一月"。这种"酷"已非执法,而是嗜杀。司马迁一针见血评曰"以恶为治"——王温舒将犯罪本能合法化,把官府变成更大的犯罪组织。其酷烈是反社会的,是人性之恶在权力庇护下的总爆发。 三种酷法,根源同一。清代张云敖洞若观火:"故行其酷者,酷吏也;而成其酷者,天子也。"郅都虽死于窦太后之手,但其生前权势皆拜景帝所赐;张汤能"上以为能",步步高升;王温舒更是因皇帝赏识而横行无忌。西汉中期皇权扩张,官员独立人格渐次丧失,或主动依附,或被动异化。酷吏之"酷",实为皇权意志的极端投射——君主需要利爪震慑朝野,酷吏便投其所好,将"武健严酷"发挥到极致。 太史公以如椽之笔,为酷吏立传非为表彰,实为警示。郅都之酷,酷于气节;张汤之酷,酷于心机;王温舒之酷,酷于兽性。三者或清或浊,或智或愚,却都在皇权磁场中失却常性,成为"酷"的化身。千载之下,读《酷吏列传》,不仅见汉代政治生态之畸变,更见权力如何扭曲人性。所谓"不同酷法",归根结底,是同一权力逻辑下的人性异化图谱。