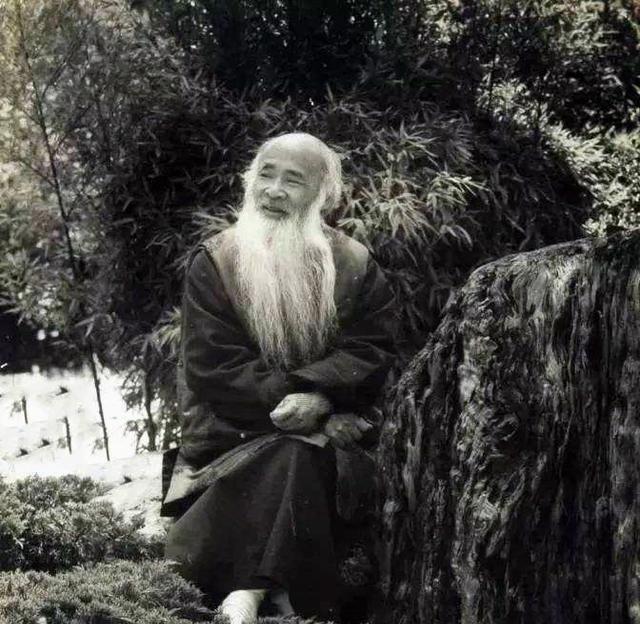

1941年,张大千在甘肃武威,第一次见到军阀马步青。因为几个月来,张大千在敦煌莫高窟各洞窟钻进钻出,洗漱颇为困难,再加上一路风沙的肆虐,他的头发、胡须沾满灰尘,当他穿着一件驼褐子大袍出现在马步青和蔡孟坚面前时,他们都顿感惊讶,马步青当时就露出了轻蔑的表情:“呼达,这哪是大画家的装扮啊?阿家河州东乡卖鸡蛋的老汉呗。” 1941年春天,张大千从成都出发,带着两位夫人杨宛君和黄凝素、次子心智,还有几个弟子像肖建初、刘力上、孙宗慰等人,一行十来号人,行李画具堆了七八十辆骡车,浩浩荡荡往西北走。路上土匪多,风沙大,第八战区安排兵护送到武威,马步青那边接手,又派骑兵一路守到敦煌。莫高窟附近还驻兵警卫。张大千本打算去谢这份关照,顺便在武威停留,这也是他头回见马步青。 在兰州,他买了件驼毛袍子,宽袖长身,深褐色,挡风沙又方便在窟里弯腰爬梯。谁知道这袍子后来倒成了话题。敦煌那地方,窟里暗,灰土厚,几个月下来,人人灰头土脸,洗头理发都难。张大千从窟里出来赶路,头发胡子乱蓬蓬,袍子上尘土一层,就这么进了武威马步青的公馆。 马步青军装笔挺,坐在上首,蔡孟坚陪着。两人一看这矮个子老头,袍子旧旧的,胡子邋遢,像乡下赶集的,眼神就变了。马步青出身行伍,瞧不上这模样,直接用本地话冒出一句那话,带点嘲弄味儿。蔡孟坚没吭声,厅里一下子安静。 张大千没急,站那儿一会儿,就叫副官拿纸笔墨来。铺好纸,研墨,他卷袖提笔,刷刷几下,四句诗写完:野服裁成驼褐新,阔袍大袖成闲身。无端更被将军笑,唤作东乡卖蛋人。 字写得飘逸有力,诗直戳事儿,却不失文气。蔡孟坚凑近瞧,先看书法,再念内容,眼睛亮了亮。马步青不懂这些,问蔡孟坚啥意思。听完解释,脸红了红,站起来拱手赔不是,从那起态度恭敬多了。这幅字他当成宝贝,后来一直带在身边,到台湾也没扔。 蔡孟坚当时想留这诗,可头回见面,张口不好意思,就没说。事儿就这么过去,马步青摆酒,席上聊敦煌壁画,张大千说窟里见闻,马步青听着点头。副官把纸卷好,马步青亲自收匣里。 转眼好多年过去,蔡孟坚跟张大千夫妇徐雯波一起坐飞机,去台湾花莲转横贯公路。大家前排坐着,闲聊时蔡孟坚忽然提起武威那次事。张大千笑,说当然记得。蔡孟坚问诗还有没有稿子,张大千摇头,一辈子写诗不留底,只有画上题的算记录。 蔡孟坚说那诗有意思,可字句记不清了。张大千就让他拿本子,一边念一边写,还是那四句,一字不差。隔了快三十年,还背得溜,蔡孟坚直感慨这记性没人比得上。飞机飞着,外面云山翻腾,三人继续聊。 这事说起来,就显出张大千那股子骨气。名气再大,风尘仆仆时被人瞧不起,他不吵不闹,用笔墨回过去,既守了自尊,又显了本事。马步青那句嘲话,本是随口,可碰上张大千,就成了诗材。西北军阀惯来强势,这回倒低了头。诗里“无端更被将军笑”,点得准,却不尖刻,留了余地。马步青听懂后,也就服了。 张大千敦煌那趟,本是为艺事,吃苦受累两年多,临了二百多幅壁画,带出来让世人见识敦煌宝藏。路上得马步青兵护着,他记这份人情,去武威谢。谁知见面先吃个钉子,转眼用四句诗化解。事儿小,却见性情。画家本事不光在画上,还在应变里。 如今想来,那时代乱,西北更乱,张大千一介画家,带家眷弟子千里跑去面壁,本身就胆大心细。袍子脏了,胡子长了,人家笑,他写诗。简单一事儿,搁别人也许就过去了,他偏要留痕。诗留下来,故事也留下来。