转发请标出处

作者:炑阳文化

命理 · 实用 · 可落地的真知识

读懂合肥的山水格局与城市气脉

今天在北京某地山区算是深山老林了,信号全无,带上我们的指南针就上路了,手机都丢在车里,在寻地过程中,和主家边走边聊,关于山水的好坏,这个客户是个有头有脸的人,相比大家都知道我讲的什么意思,也懂一点,家里爷爷也是做我们这一行的,只是在体制内也不好继续下去,加上那个年代穷得叮当响,家里也不许搞这个,要吃皇粮,这也是对的,也说明他爷爷也是易德很好的地师,所以大家不要认为学这个行业就一定怎么样了,三缺五弊啥的,终点还是要有德行,不能害人,胁迫,恐吓,引诱的方式来获利。

这个山脉在北京郊区,很远的地方,开车都两三个小时了,在寻山过程中我就想到我在合肥的大蜀山,这个我目前还没有分析过,因为现在房价已经下落了,就可以分析了,当然还是从科学和易理的角度来综合看。

其实在很多年前就有当地朋友让我分析一下他们好投资什么位置,都拒绝了,因为合肥的房子我也帮助选了不少了,那个时候讲多了不太好,现在不一样了房地产已经是夕阳红了。

根据史料记载大蜀山已经形成有上亿年了,郭璞解释,蜀山,为孤独之脉

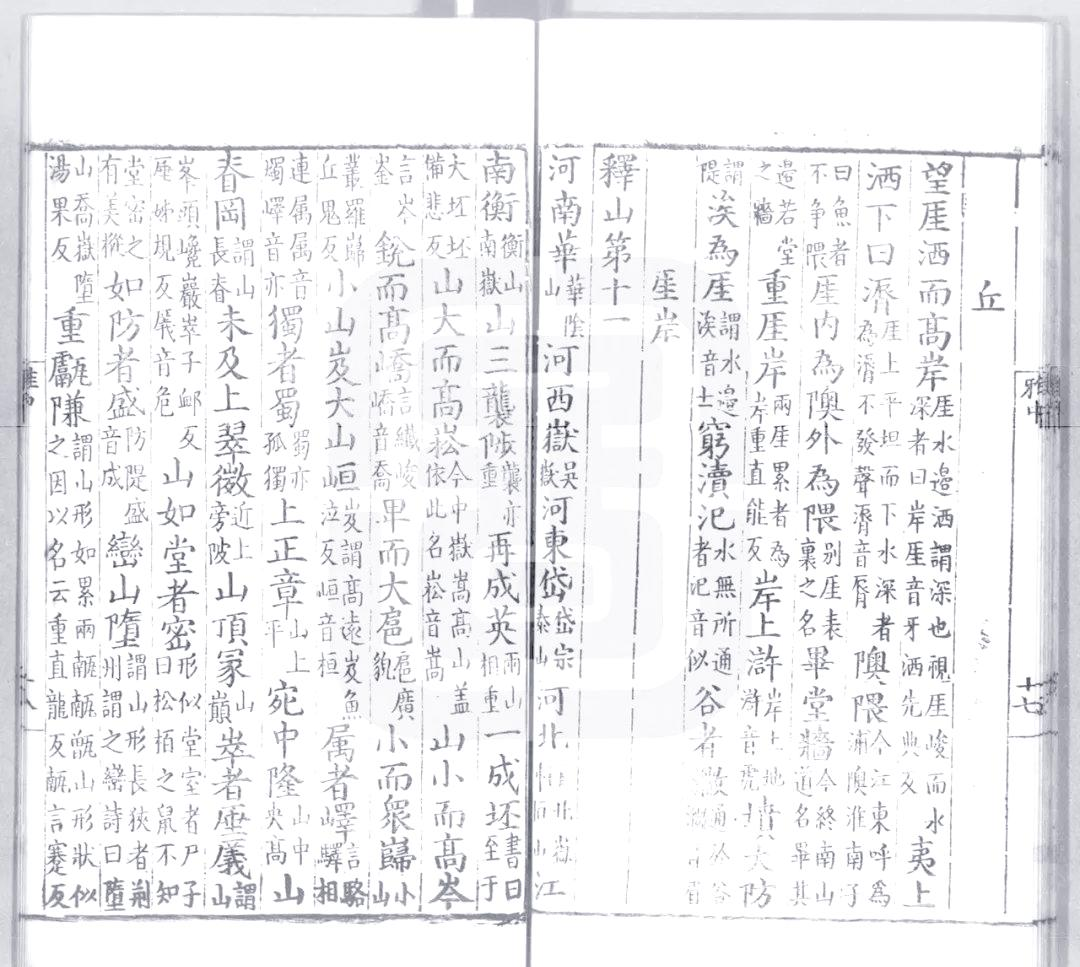

山名探源可以从《尔雅·释山》中找到线索,书中记载:“独者,蜀。”晋代学者郭璞进一步阐释:“蜀亦孤独。”

1984年,在合肥西郊的隋开皇三年(583)张静墓中,考古学家们发现了一块墓志,该墓志的发现为我们提供了目前已知的最早关于蜀山名称的记载。

首先各位记住↓

一、风水不是玄学,而是地理的智慧

古人所谓“风水”,实质上是对自然地形、气候、水系与人居环境的观察与总结。

山为龙脉,主静与形;水为气脉,主动与生。

一地若山水得势、气脉相连,往往能成形、聚气、兴人。

合肥这座城市之所以能在近二十年迅速崛起,既有政策与产业的推动,更有其地形格局的自然优势。

★核心在于——大蜀山为龙之止,巢湖为水之朝,淝河为气之行,淮河为势之归。

二、大蜀山的来龙:大别山余脉东止之地

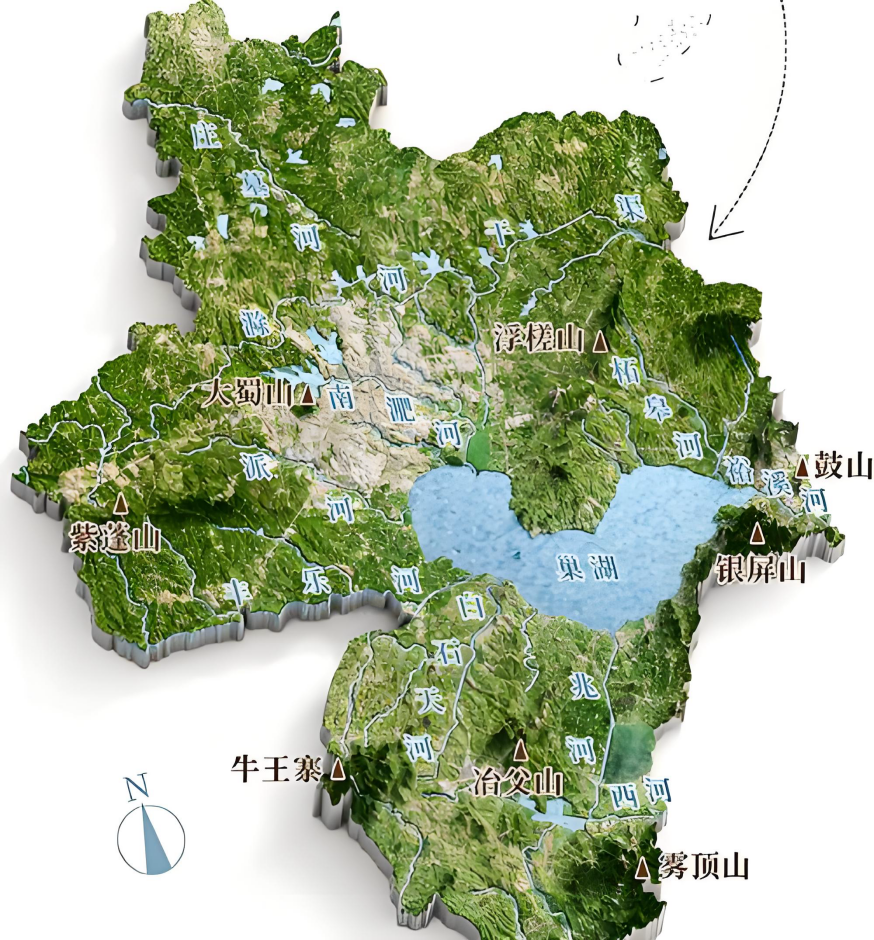

合肥地处江淮之间,地势平缓,山体稀少。但在西郊,却有一山突起——大蜀山。这座山并非孤立,而是大别山余脉的延伸。

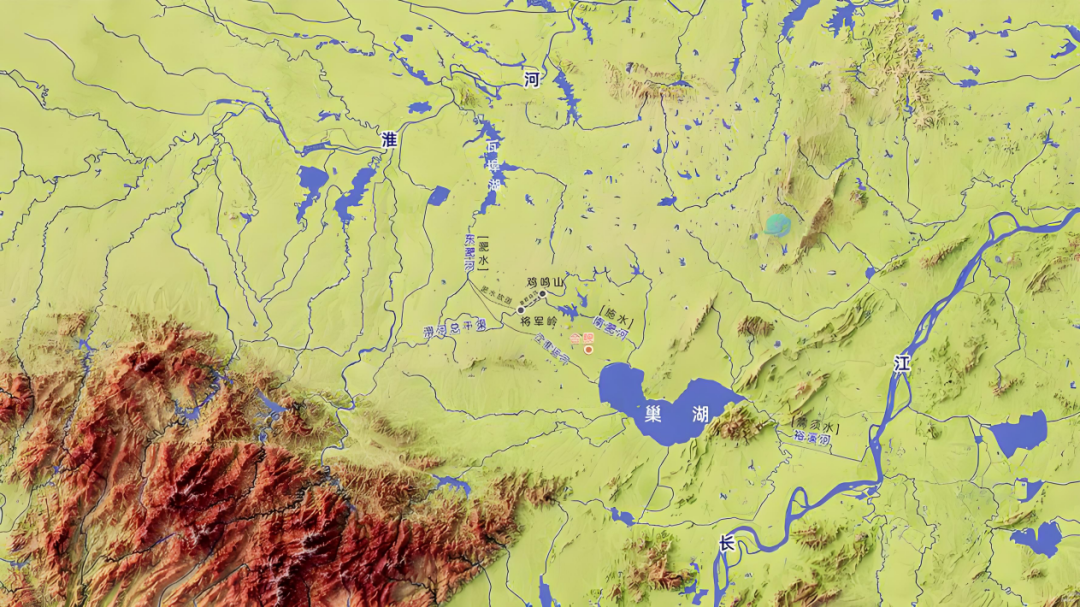

大别山自湖北罗田、英山起脉,经六安霍山蜿蜒东行,气势绵延千里。至合肥西侧,山势收敛、气聚于此,突起成峰——此为“龙行千里,至此结穴”。

在地理学上,这叫“余脉止结”;

在风水学上,这叫“龙止成市”。

山不在高,有气则灵。大蜀山虽不过数百米,却是合肥城气的“根”。它承龙脉而来,是整个江淮平原上“平地一凸”的贵格。

三、“一凸得贵”:城以山定,形以势成

古语云:“平地一凸,名曰贵。”

此“凸”非仅地形高低,而是指气脉聚处之形。在合肥的地势中,大蜀山位于城市西缘,独立成峰,如镇印之形。

山之形圆厚,南北皆有余气,正符合风水中“圆融有根,厚载有气”的格局。

它为城市提供了“靠山”——有形之山镇定气势,使城市不散不浮;无形之气凝聚人文,使城市生贵而不躁。

大蜀山的存在,让合肥这座城市有了“背”的概念。

而城市的主体,从老城区到政务区,再到滨湖新区,恰好顺着这股山势东展,形成了“背山面水、龙止气行”的格局。

四、巢湖水龙:东南朝堂,聚财生机

如果说大蜀山是合肥的“龙头”,那么巢湖,就是这条龙的“明堂”。

巢湖水域辽阔,南北河流汇入,东出长江。在风水形势上,这叫“水抱朝堂,聚气而不泄。”

也就是说,城市西靠大蜀山而得根,东面巢湖而得气。

山主静与贵,水主动与财。

大蜀山稳住城市根气,巢湖则汇聚生机之流。合肥城市发展的空间方向,也顺应了这一自然逻辑——从西向东:政务区 → 滨湖新区 → 巢湖西岸经济带,正是“龙起西,水朝东”的自然气势。

五、淝河与巢湖的水脉相连:气之流,势之引

巢湖之水,并非静水。它汇集了合肥多条河流,其中最重要的,是南淝河。

南淝河发源于大蜀山脚下,自西向东穿城而过,最后注入巢湖。

这条河在城市中形成了天然的“水龙”,一头接山之气,一头归湖之势。

这意味着——大蜀山之“龙气”,通过南淝河这一“水脉”,被自然地输送进城市,最后汇入巢湖。

换句话说,南淝河不仅仅是城市排水的河道,它是连接山与湖、静与动、根与财的“气脉之线”。

这正是古人所说的:“山以水为血,水得山而活”

六、再看淮河:势之归,气之通

合肥北部地势渐高,水流北出,最终归于淮河水系。

巢湖之水亦经裕溪口入长江,与淮河南北呼应。

这在风水格局上形成了一个极有意义的结构:南有巢湖归江,北有淮河为界,江淮两水气脉相通。

这种“南北贯气,水脉双行”的格局,使合肥地气不闭不滞。气流可以顺势而行,财势与人气皆得流通。

因此,从地形结构上看,合肥是一个“山定于西,水聚于东,气通于南北”的城市,

具备了“结而不闭、聚而能生”的自然优势。

结语:山定城根,水养城市

合肥的城市格局,既非偶然,也非玄谈

它的山水布局符合自然生长的逻辑:

大蜀山定气与形,是“龙之结”;

南淝河引气与行,是“气之脉”;

巢湖聚气与生,是“财之源”;

淮河通气与势,是“界之归”。

山之静,水之动,一阴一阳,相互为用。这便是合肥之所以“稳中有势、静中生机”的根本原因。

大蜀山之贵,不在其高,而在其定;巢湖之富,不在其广,而在其聚。

山镇而不压,水抱而不冲。一凸得贵,气脉自成——这,便是合肥的格局之道。

大蜀山定根气,南淝河转活气,巢湖聚生气,淮河通远气。山水相会处,正是城市生贵之源。

2025.10.28

北京 子时 落笔 炑阳

提示:本文是炑阳文化原创作品,摘抄或转载请表明出处与作者,字字皆辛苦,感谢您的尊重!