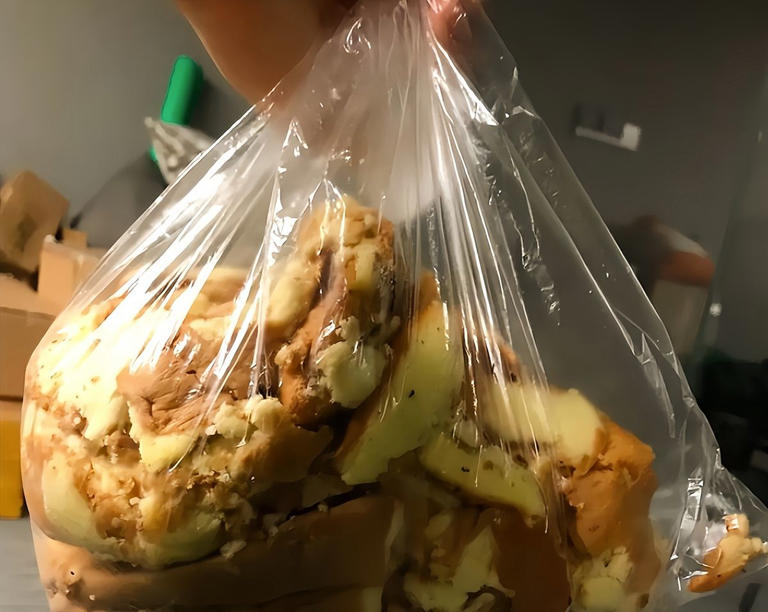

我最近在网上看到一个事儿,挺有意思的,也想跟你聊聊。一位妈妈分享说,她常给孩子买蛋糕店切下来的“边角料”当零食。孩子吃得开心,她也觉得划算。没想到,就这么一件小事,评论区却热闹得很,大家看法完全不一样。

有人觉得:这多好啊,不浪费,又实惠。蛋糕边角料不就是形状不太规整嘛,味道、原料跟正经蛋糕没差。花少钱让孩子常吃到喜欢的,还能教孩子不浪费,这不是一举多得?

但也有人担心:老给孩子吃“边角料”,会不会让他觉得自己家特别“寒酸”?万一孩子在外面看到别人吃整块的蛋糕,心里会不会比较、会不会自卑?甚至,会不会对“钱”这件事过分在意?

说实话,两边听起来都有一点道理。但我慢慢觉得:这件事本身,其实没有绝对的对或错。真正影响孩子的,可能不是“吃什么”,而是我们“怎么对待吃这件事”。

比如,如果我们总跟孩子说:“咱家买不起整块的,只能吃这种便宜的”,那孩子可能真的会感到窘迫,甚至产生“我不配”的想法。

但如果我们换一种说法,比如:“今天妈妈发现了一个宝藏!你尝尝这个,味道是不是一样棒?”——那孩子的注意力可能就放在“好吃不好吃”上,而不是“它是不是完整的蛋糕”。

说到底,我们选择一样东西,可以是因为它实惠、不浪费、味道好,而不必总跟“穷”“富”挂钩。孩子从小感受到的,是我们对待生活的态度:是总在比较中焦虑,还是在有限的条件里,也能乐观、灵活地找到小确幸?

你发现没?很多时候,不是事情本身定义了孩子的感受,而是我们传达给他们的情绪和价值观,在悄悄起作用。

所以啊,不管是买边角料还是买整个蛋糕,重点可能都不在东西上,而在我们怎么跟孩子聊、怎么引导他们看待生活里的选择。

毕竟,童年里很多小事,看似不经意,却像一颗颗种子,悄悄种在孩子心里。我们传递的是踏实、从容,还是紧张和匮乏,也许就在我们日常的一言一行里。

评论列表