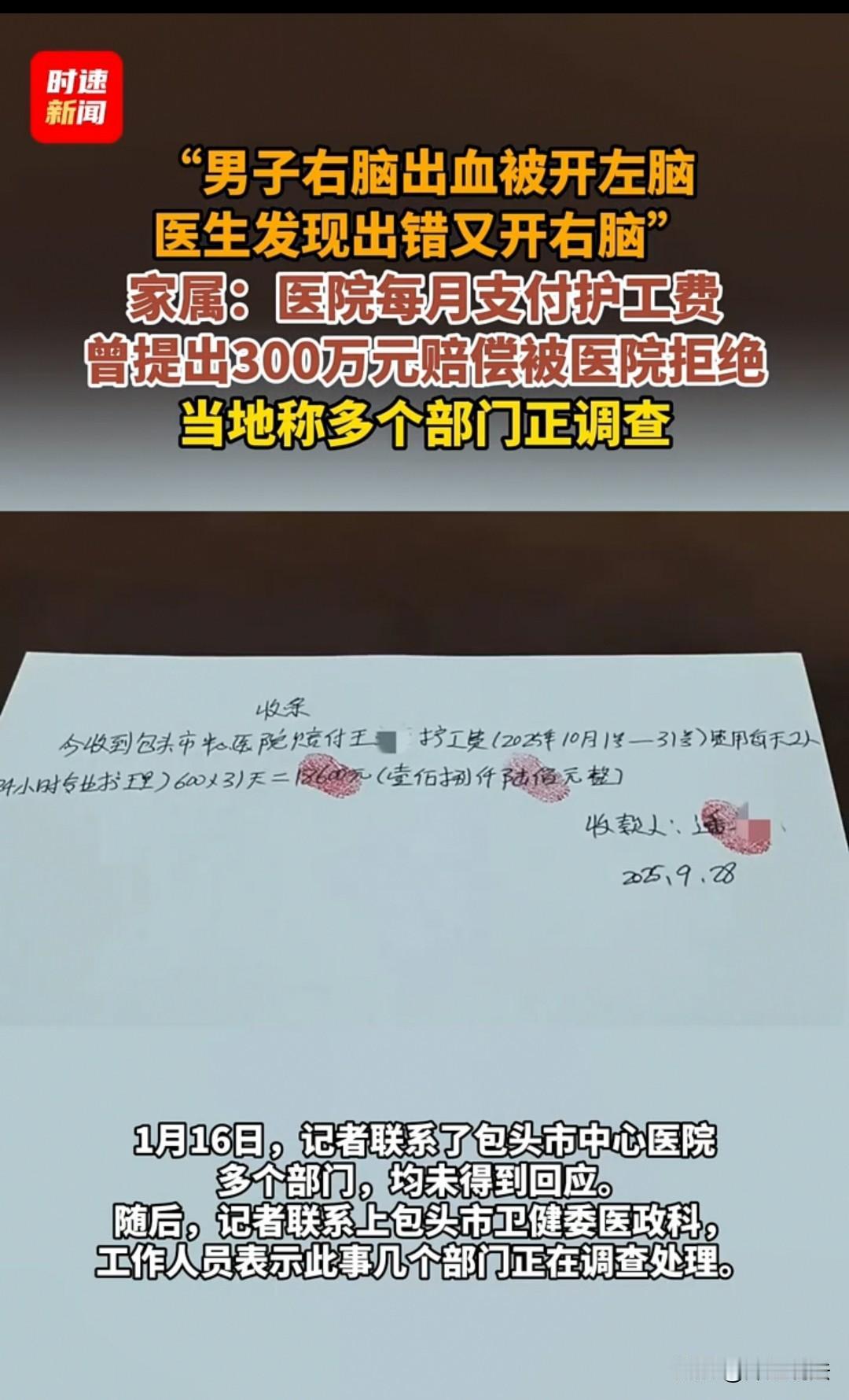

包头,男子在家摔了一跤,查出右脑出血,医生却开了左脑手术,他妻子瞥见伤口,当时就急得直跺脚,赶紧找医生说搞错了,医生才又给右脑补做了手术,现在男子左边身子没知觉,天天躺医院,连话都说不清,一开始医院每月给1.8万护工费,现在不仅停了钱,还催家属赶紧处理,家属要300万赔偿,医院说太多批不下来,事儿拖了好久,一直没个准信,他妻子白天守病床,喂饭擦身,夜里蜷在折叠椅上,根本睡不好,跑医院、找部门申诉,腿都跑细了,看着丈夫遭罪,自己却没辙,心里像堵着块石头,急得满嘴起泡,好好的家散了大半,她快撑不住了。 包头的潘女士,这三年的生活,是从丈夫的两次开颅手术开始变样的。 2023年大年初十,她攥着丈夫老王的手进了医院——老王在家摔跤后查出右脑出血,医生说“手术能救”,她悬着的心刚落了半分。 可术后没几天,她盯着丈夫头上的疤愣了:明明说开右脑,怎么左边也有缝合的痕迹? 追问才知道,医生把“右”当成了“左”,开错左脑后又补开了右脑,丈夫的头被生生开了两次。 那时候潘女士在医院走廊蹲了半宿,眼泪把口罩浸得透湿。 之前丈夫是开大车的,一米八的个子,扛几十斤货上下车都轻松,家里那辆贴着“福”字的红卡车,是他们攒了大半辈子的底气。 可现在,丈夫躺在病床上,左侧身体动不了,左耳化脓到变形,连说话都含糊不清。 这三年是真的熬。潘女士每天天不亮就往医院跑,擦身、喂饭、盯吊瓶,夜里蜷在病房的折叠椅上睡,早上起来后背都是僵的。 她不敢跟七十多的公婆说实话,只说“恢复得慢”,挂了电话手都在抖——丈夫是家里的顶梁柱,如今成了24小时离不开人的病人,孩子还在上学,全家的开销像块石头压得她喘不过气。 医院起初每月给1万8的护工费,是她仅有的“喘口气”的机会:请个白天的护工,自己能抽空回趟家洗件衣服。 可今年1月,这笔钱突然停了。 她跑去找医院,科室推给行政,行政只说“等调查”,绕了一圈,只等来一句“再等等”。 去年11月,律师帮她算过账:后续康复、护理、丈夫的误工损失加起来,300万都是往少了算。 她攥着赔偿清单找医院,得到的回复是“金额太高,没法批”。 走出医院大门,冷风裹着雪砸在脸上,她蹲在路边哭了——不是心疼钱,是心疼丈夫头上那两道歪疤,心疼这三年里丈夫夜里喊疼的每一声。 现在她的包里,永远装着三样东西:丈夫的病历、护工费收据、写满诉求的投诉信。 往卫健委跑了一趟又一趟,鞋跟磨平了,嘴皮说破了,她要的不是300万,是“一个说法”——想让丈夫遭的罪没白受,想让那开错刀的失误,能被实实在在地“认下来”。 前几天她给丈夫擦手,丈夫突然攥住她的手腕,含糊地说“回家”。 她背过身抹了把泪,笑着转过来:“快了,等事儿解决咱就回家。” 可她心里清楚,“回家”早不是从前的样子了:红卡车落了灰,沙发蒙着布,丈夫再也不能扛着货笑哈哈地进门。 但她还是得熬:熬到调查有结果,熬到赔偿落了地,熬到丈夫能坐在自家院子里,晒上哪怕十分钟的太阳。 这三年,她没睡过整觉,没穿过干净衣服,可总说“不能垮”——她是丈夫的手和脚,是这个家剩下的那根梁。 只是偶尔夜里,盯着丈夫头上的疤,她会忍不住想:要是那天手术没开错,现在的日子,会不会不一样? 《民法典》第一千二百一十八条和第一千二百二十一条说得很清楚,患者诊疗中受损害,医疗机构或医务人员有过错,就得承担赔偿责任,医务人员没尽到相应诊疗义务造成损害,医院也得担责。 医生把右脑手术开成左脑,明显是重大诊疗过错,和患者左边没知觉、长期卧床的损害直接相关,医院肯定跑不了责任。 之前医院给护工费,其实就是默认了自身责任,现在突然停费还催处理,完全不符合规定。 家属要300万赔偿,也不是瞎要,按《关于审理医疗损害责任纠纷案件适用法律若干问题的解释》,得结合医疗费、后续康复费、护理费、误工费等实际损失算。 根据《医疗纠纷预防和处理条例》,家属可以先跟医院协商,谈不拢就找卫健委申请行政调解,或者直接起诉。 关键是把病历、护工费收据、沟通记录这些证据留好,法律会给受害者撑腰,不用怕医院拖着不处理。 对于此事,大家怎么看? 素材来源于红星新闻2025.1.19