10月11日,沈巍今天表示要减少产量,防止造成书画作品价格低迷,有的主播开始抱怨,说收罗的字画推销不出去,沈巍强调,写字要有情绪,现在在野外作业,每天是满头大汗,自然写不好,他要求求画的主播们把积压产品卖完再写,不然会把“责任甩到我的头上”。因此为了避免这样的反噬,他决定主动出击,减产压降,自己也趁便有一个“独立、自由的空间”。

沈巍露天场地,又多了几个美女主播,凭着她们过往的名声,迅速融入到沈巍圈中。晚上,在昆山奥灶面馆,一众主播云集,再次显示出沈巍的集体操纵力道。

按理说,沈巍可以说是“一介书生”,何以能够慑服那些能够在这个社会上独立存在的商人与妙龄女郎?难道仅仅是流量的诱惑吗?一个书生为什么能把“流量”拨动得如同滔天巨浪?

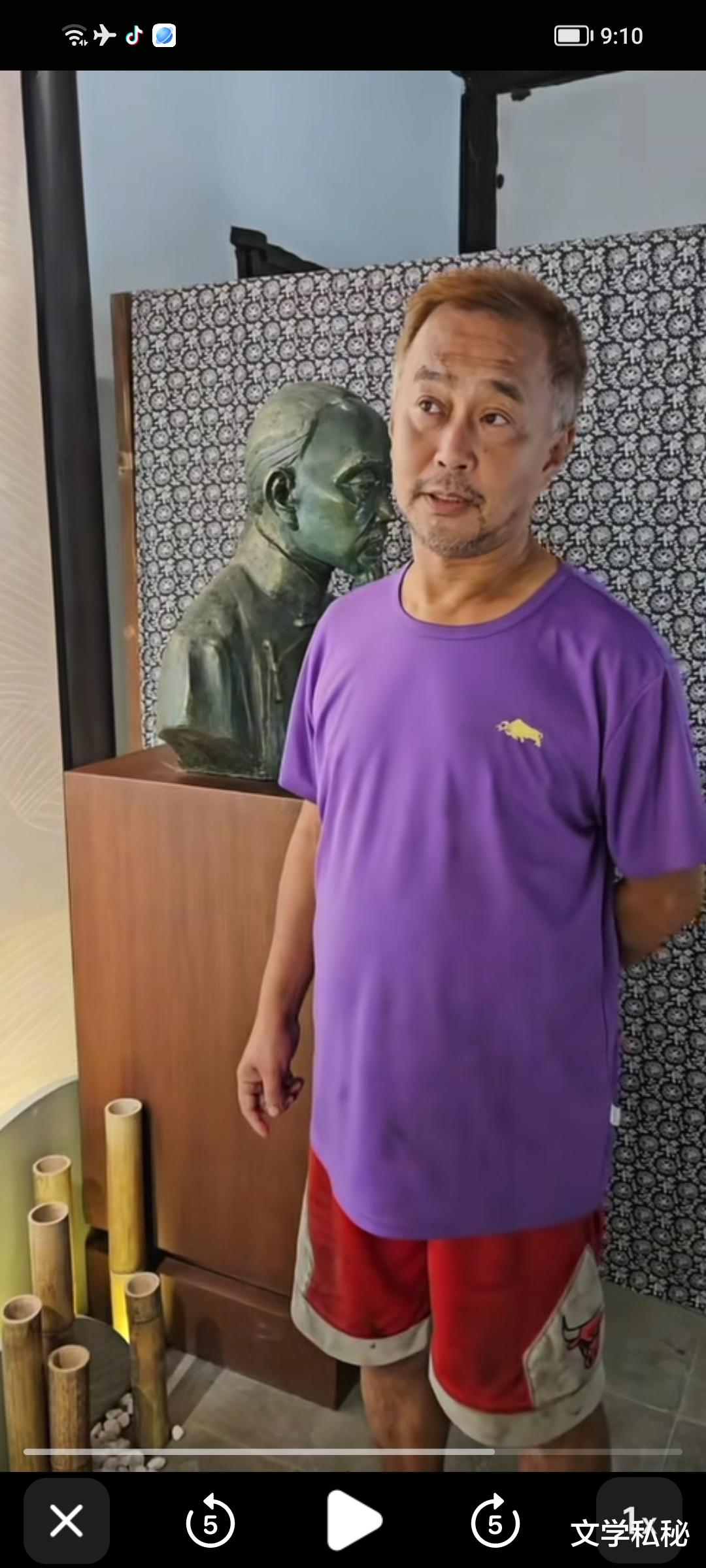

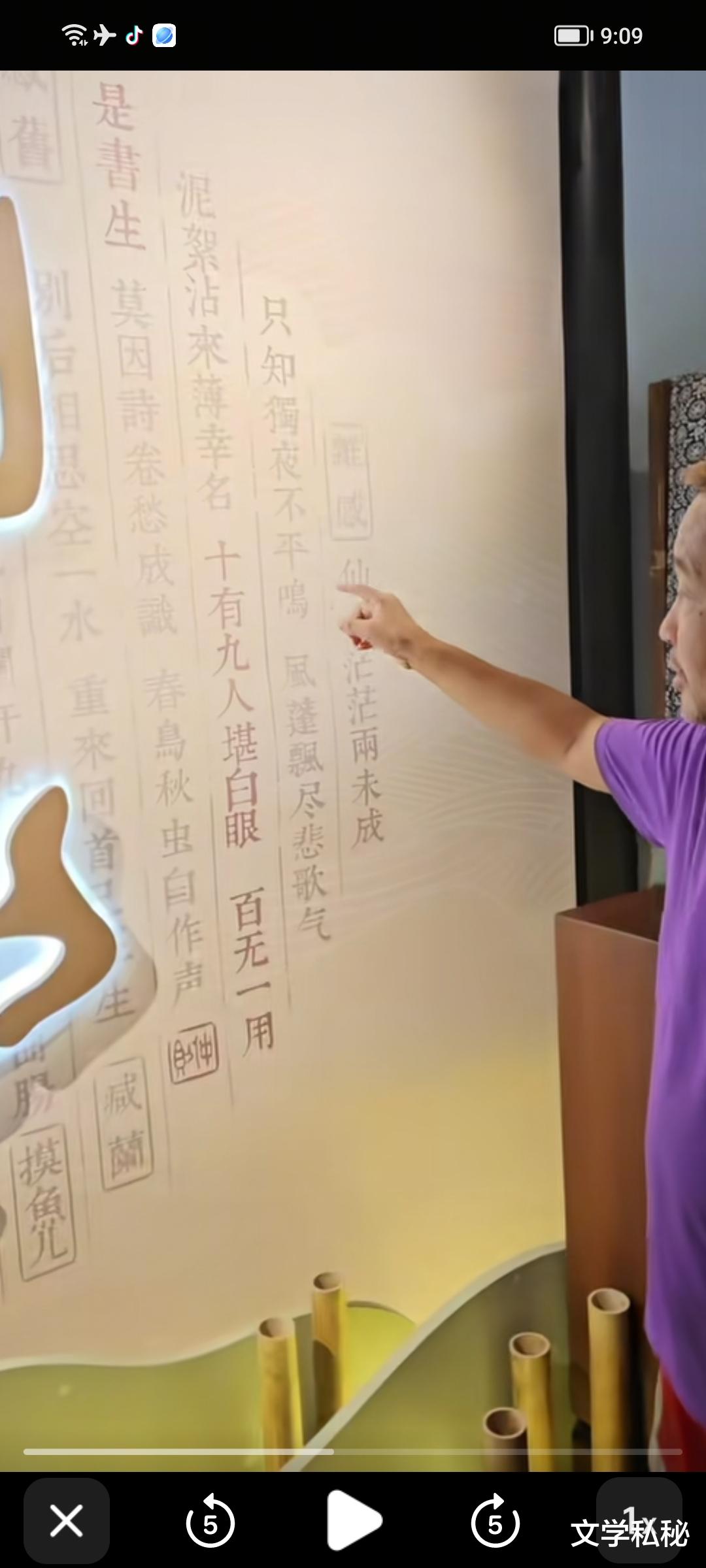

有意思的是,国庆期间,10月9日,沈巍到常州与无锡,就去拜访了一下“百无一用是书生”作者黄仲则的故居,可以看出,沈巍显然也在探讨这个文化迷津。

10月9日到常州拜访黄仲则纪念馆的原因,沈巍在杭州之行的闲谈中,曾经作过一个比较有意思的分析,我们录其发言如下:

——我再三感谢网络上的朋友给予我的关心,给予我的爱护。作为我们来说呢,我们觉得互联网给了我们一个机会。昨天我们去常州的,(近距离感知)“百无一用是书生”,这“书生”在过去就是无用的代名词。但是在今天呢,我觉得我们有了一个契机,就是通过我们的知识和懂的东西,来让大家得到了一点感化,得到一点赋能。

昨天为什么会去常州,一个是亲戚在,还有一个呢,临走之前,那个小伙子突然之间问了我问题。然后就是说了一句话:百无一用是书生。

我就突然之间就想了,我说你知道“百无一用是书生”这句话谁说的吗?他说不知道。我又说了,我说世界上,所谓“百无一用是书生”也分三种。

一种人,其实的确是读书读出名堂来的,对吧?封官鬻爵,这个认识很多的,包括现在正在高位上的,“百无一用”不可能,人家是用的,有用的。

但是还有三分之一,读了再好也没用,只好在家里混口饭吃的也有。

还有一种还很倒霉,像李白杜甫就属于这种。杜甫居然死在一条船上,一辈子都没(重用),所以这个“百无一用是书生”呢,我们要辩证地看。

为了这个原因,我说这样吧,你(小伙子)干脆跟我们一起去。(边上有人播话:书中自有颜如玉,与此矛盾吧。)这个就是中国历史的一个怪圈。你的很多道理,放在不同的画面语境下是不一样的结果的。那你问杜甫:书中自有颜颜如玉吗?书中自有黄金屋吗?杜甫倒霉到了最后死在一条船上。

包括李白在内。李白死在哪里?死在马鞍山的,最后死在他叔叔那里,他叔叔叫李阳冰嘛。最后把他安葬在了马鞍山。这所以就是青山有幸(埋忠骨)。

本来按理说他应该死在老家,或者死在长安,但偏偏没死,死在了我们安徽。所以安徽留下了这么一个跟诗人相伴的(历史),然后才有太白楼。

我们昨天那一位诗人(指黄仲则)也是当年因为在太白楼上写了一首诗,语惊四座,厉害,说他跟李白一样,是“当今之李白”。一样的道理,实际上李白活的时候,倒霉到了无以复加的地步。他一个首先曾经站错队,差一点把命都送掉了。当年在那个唐肃宗和永王之间,站队他站错了。所以才会有“千里江陵一日还”嘛。长安远,就是因为被流放到夜郎,相当于贵州这一带。但是他还没去呢,半路上就遇赦而还。然后才写了那首《早发白帝城》:“两岸猿声啼不住,轻舟……”那种欢快的心情。真的特别高兴。

杜甫也是,“直从巫峡穿下,便下襄阳下洛阳”,说明他的速度多快啊,一路上赶着走,(体现了一种)激动的心情。

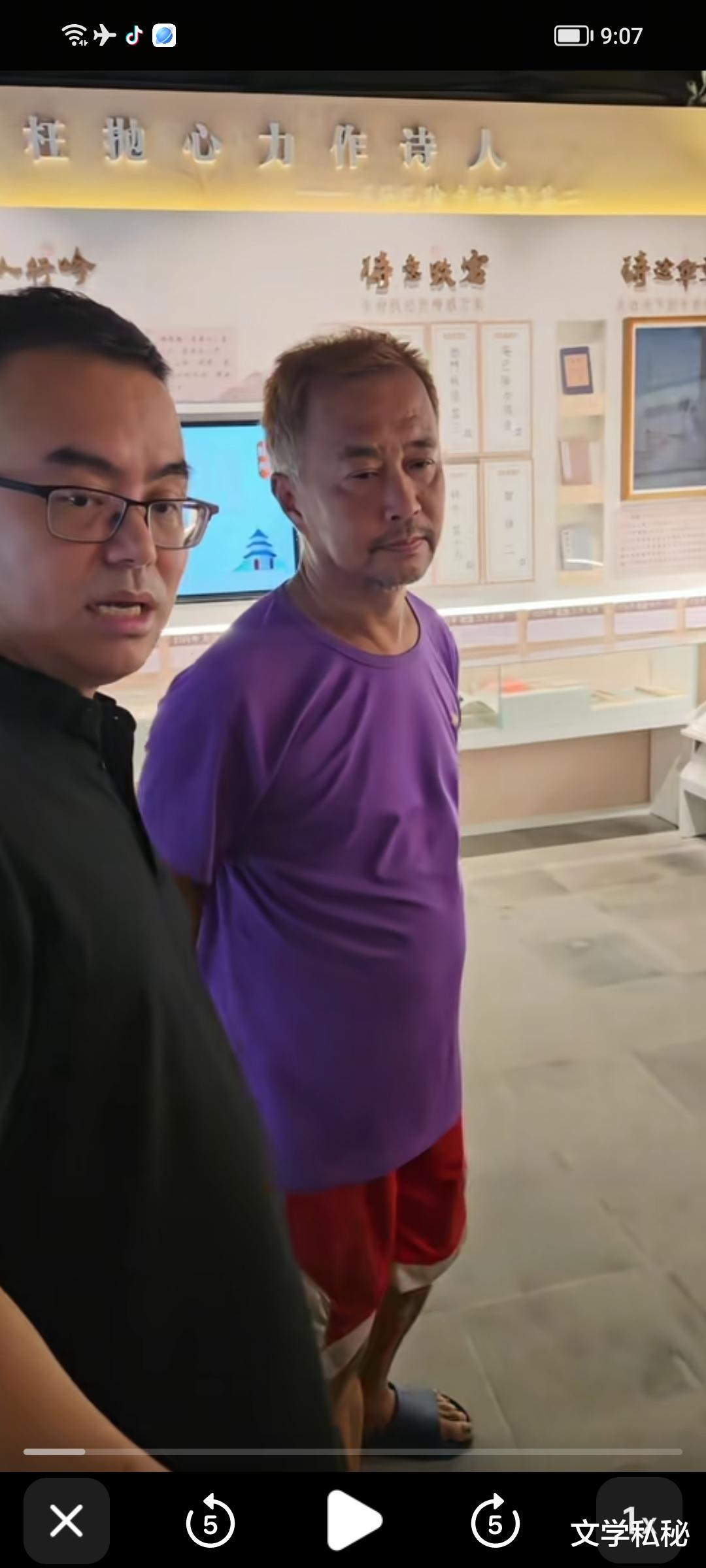

所以我说这样吧,你跟着我一起去,让你看看这个“百无一用是书生”的来历。去的时候,正好那个馆长也在里面,馆长也认识我,还送了我一本书,交流了好长一段话。

这个就是那个时代知识分子的可发挥的场地很小很小的。你除了做官还做什么?——

沈巍将“百无一用是书生”的语境,分三个层面,作了分析。特别是重点谈到了“无用的书生”李白与杜甫的生前惨状,认证了“百无一用是书生”还是有着相当大的概括面的。

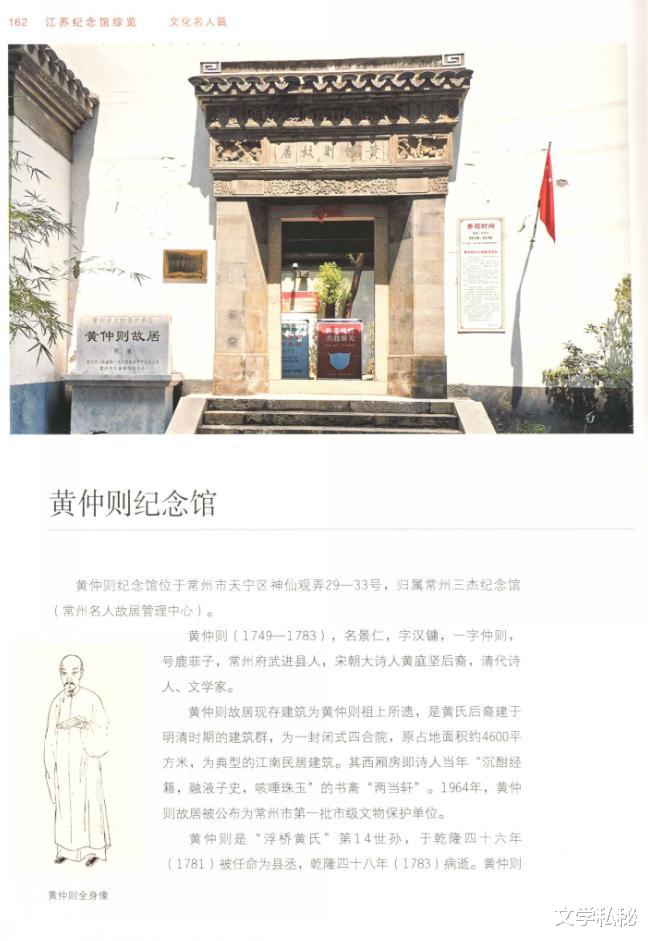

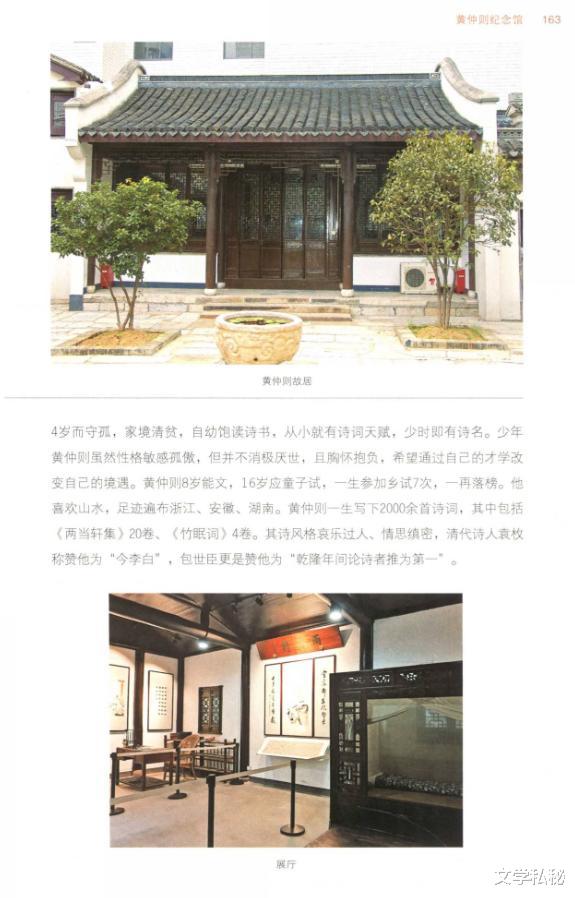

“百无一用是书生”的作者黄仲则纪念馆,位于常州。我们在赵永艳主编的《江苏纪念馆综览》(南京出版社,2020年版)中可以看到对这个故居的一个介绍:

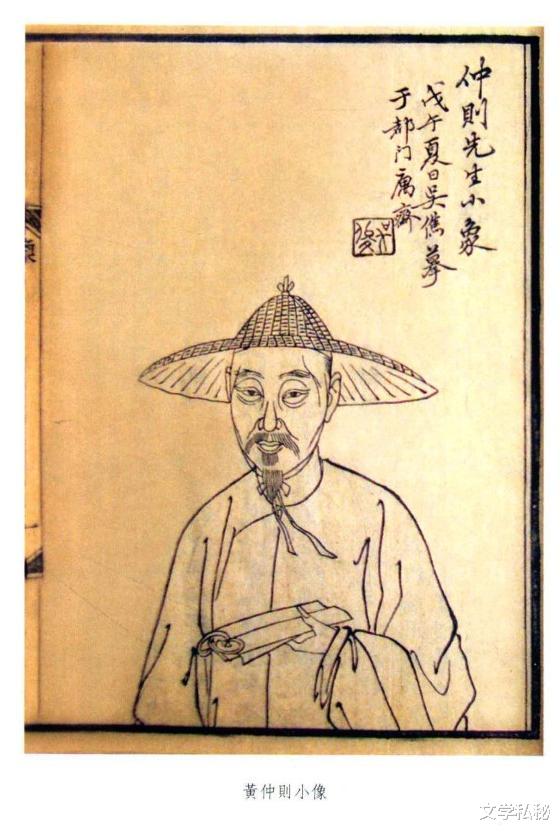

而关于黄仲则的个人情况,我们可以在《黄仲则书法篆刻》(上海书画出版社,1983.11)一书中了解其大概:

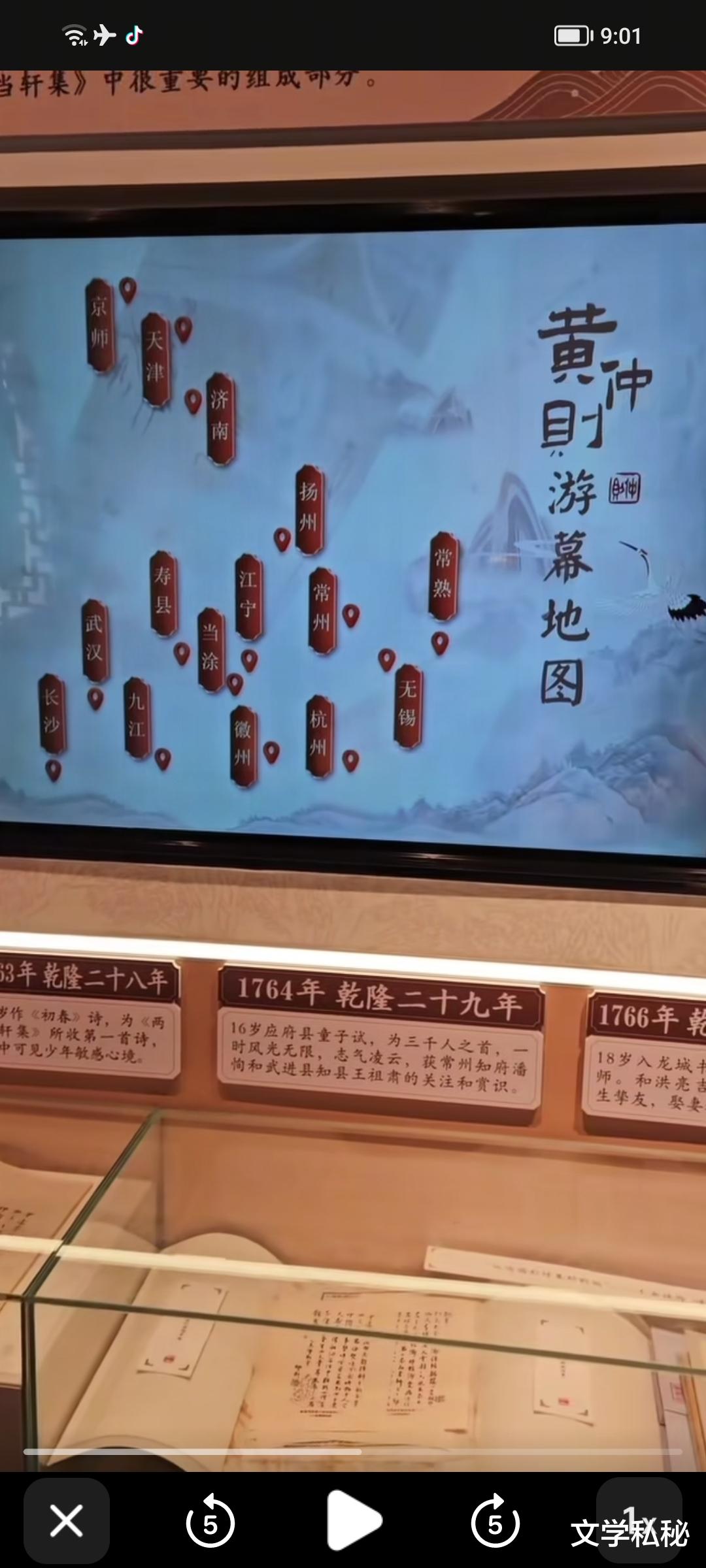

——黄仲则,名景仁,一字汉镛,号仲泽,自号鹿菲子,江苏武进(今常州市)人。是蜚声国内的诗人。生于乾隆十四年(一七四九),乾隆四十八年(一七八三)自北京赴西安途中,以瘵疾卒于山西解州(今运城县),年仅三十五岁,其子乙生年才十三岁。他的《两当轩集》在清代诗家中堪称是版本最多者,传诵甚广,后人有评为清代第一大诗人。

黄氏以善诗著称于世,事实上,他的书法、篆刻也有很高的成就,且均系兴到为至好所作,作品流传绝少,但为诗名所掩耳。篆刻曾编有《西蠡印存》,惜早佚。当时名家辈出,各具风貌,犹如百花争妍,由于他的深厚功加,能自成一家规范。——

在黄仲则纪念馆,正如沈巍介绍所说的那样,馆长对沈巍非常尊重,亲自接待,馆长说,因为黄仲则没有当过大官,所以事迹资料太少,而且30多岁就在贫病交加中离开了人世,可谓是英年早逝,生平简历过于简单,所以,整个纪念馆的布置,主要是展示他的作品以及与当时闻人的关系及影响问题,突出了这位作者的影响力。

可以看出,这位喊出“百无一用是书生”的负气之语的清朝诗人,还是用他的愤怒的鸣声,证明了书生的力量并非一无用处。

“百无一用是书生”无疑是一个悖论,正是因为他是书生,远比当年那些得志的高官巨贾更能在历史长河里,占得一席之地。

“明明没用,非要说成是有用”,这是鸡汤文学的特征。沈巍非常讨厌鸡汤文学,“百无一用是书生”里是偏激的愤懑的揭示,显然不属于虚假的麻痹人的鸡汤文学的特质。

“百无一用是书生”的语境,在沈巍的身边,显然也失去了效能。我们可以看到,在沈巍出现的场所,那些能抢人眼镜球的美女主播,温顺得如同小绵羊,甘当小学生。而那些在生意场上挥斥方遒的商人,在沈巍面前,也失去了他们志得意满的铜臭得瑟态,而化身为乖巧的听众。

为什么沈巍的身上有一种强大的气场,压制住社会上最常见的抢夺眼球、操纵场面的人群呢?

可以说,沈巍从两个方面,获得了他的战略威慑力,也就是“在现场”的“气场”。

这两个方面,一个是从“来处”,一个从“出处”。

“来处”回答你是从过去的哪里来的,是一个时间的概念。沈巍对历史文化的穿透,告诉他的身边人,他们的来处是哪里。一个人最可怕的是不知从哪里来的。

之前笔者曾列举好莱坞电影《移动迷宫》,其实类似的电影有很多,比如《电锯惊魂》也是这样的构思,在一个密室里,突然一帮人醒了,发现不知来历,不知道过去做了什么,是如何突然来到了生死存亡的密室之中。如此恐怖,可谓是沦肌浃髓。还有一部低成本的电影《立方体》系列也是如此。

沈巍对历史的通透,让听者慑服于他的对过往的掌控,通透所有人不知道的往昔岁月。因为沈巍的引导,使听者不再陷于飘蓬一般的迷茫与浑沌之中,无形中给予这些听者一种慰藉的力量,从而唯沈巍马首是瞻,听从他的引领。在这样的时刻,沈巍就相当于是他们的方舟船长,他们自然在这个决定自己生死的引导者面前毕恭毕敬。

“出处”回答的是你来自的地点,是一个空间的概念。每一位来到沈巍面前的访客,沈巍总是问“你来自哪里啊?”一旦访客说出家乡位置,沈巍便如同千里眼一般,继续追问在哪一个具体方位。

最近一个访客自称来自边疆省府,沈巍继续追问,他在哪一个区。那人吞吞吐吐,说不清楚。沈巍直接说,你不是那个地方的人,连具体的区都不知道。那个访客以不想暴露家乡位置为由,搪塞了过去。

实际上,沈巍掌握了访客的出处,就在无形中获取了一种拿捏对方的制高点,因为一个人一旦家乡被捏住了七寸,那么,这时候的他近乎是一个透明人。

草原上有一个说法,就是猎人来到狼窝的时候,狼并不是困兽犹斗,而是毫无反抗之力,任人所为,因为动物包括人,在自己的家里,会觉得有一种束手就擒的神秘力量贯穿全身。沈巍也是因此从知识的制高点上击中了访客的软肋。

沈巍正是从“来处”与“出处”这两个环节上,掌控了听者的命脉,击破了“百无一用是书生”的魔咒,使听者臣伏在“一介书生”的话语力量之下。