在广西的一个村庄里,一起发生在2024年夏天的悲剧,让几个家庭的命运发生了改变。

那年7月的一个下午,村里黎先生家7个月大的婴儿,被两名常来串门的邻居女孩——一个11岁,一个9岁——抱到了屋外。

根据事后看到的监控录像,两个女孩在室外对婴儿有持续一段时间的不当行为。她们随后移动到了监控拍不到的地方,但录音设备记录下了几句对话:

“开始咯。”

“怎么每次都是我做咯。”

“你踩啊,我都踩了那么多次了。”

当婴儿被送回家时,已经出现了呼吸困难的危险情况。孩子的母亲梁女士(一位听障人士)立即进行了急救并报警。遗憾的是,婴儿最终未能救回。后来的鉴定报告显示,死亡原因是外力导致的心脏损伤。

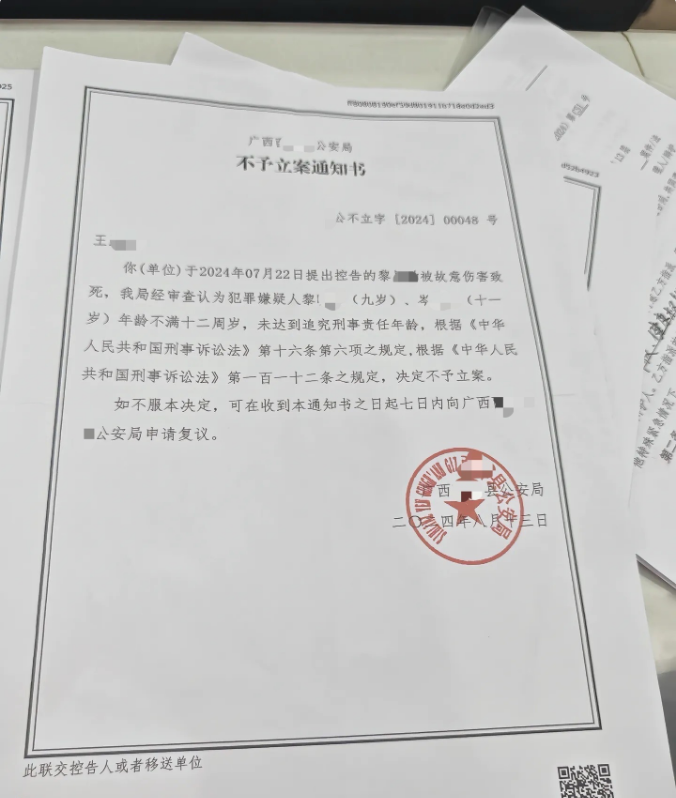

由于两名女孩事发时均未满12周岁,根据我国刑法规定,未达到刑事责任年龄,因此警方依法作出了不予立案的决定。

面对这个结果,黎先生一家选择了民事诉讼。法院审理后,判决两名女孩的监护人需要共同承担超过90万元的民事赔偿。然而,判决后的执行却遇到了现实困难。经过调查,两个女孩的家庭经济状况拮据,没有足够的财产来履行这笔赔偿。

在案件的审理过程中,还有一个细节值得关注。被告方曾提出,婴儿母亲将孩子交由未成年人照看,自身也存在一定责任。但法院认为,在农村的日常生活场景中,邻里孩子之间的短暂接触,并不构成法律意义上的监护权转移。

这起事件带来的影响是深远的。

对于黎先生一家而言,打击是巨大的。婴儿的母亲因承受不住打击,患上了重度抑郁,需要长期服药和专人照料。黎先生不得不辞去工作,带着妻子到外地边打工边康复。他们年仅4岁的大儿子,只能留在老家由奶奶照看,而老人也因为长期的悲伤情绪,健康状况急剧恶化。

另一方面,两名涉事女孩的家庭都是典型的留守儿童家庭,父母长期在外地务工,孩子由祖辈抚养。事件发生后,这两个家庭都选择了保持沉默。

这起事件也引发了一些更深层次的思考:当法律程序走完,判决却因现实困境而难以落地时,受害者家庭所承受的创伤该如何抚平?涉事的未成年人,又该如何被引导回正确的人生轨道?

据了解,当地的相关部门已经为两名女孩提供了心理辅导和行为矫正的帮助。但这起悲剧所留下的伤痕,或许需要更长的时间,以及社会更多的关注与思考,才能慢慢愈合。