你敢相信吗?3000多年前的西周,明明是 "自由民"的庶人,日子过得比毫无人身自由的奴隶还惨。他们有户籍、有土地、能组建家庭,却常常被逼到卖儿卖女;而奴隶作为"会说话的工具",反而能衣食无忧,甚至有人靠着主人的庇护获得实际权力。

“宁做奴隶,不做庶人”——这看似颠覆常识的现象,并非野史传说,而是藏在《左传》《周礼》等典籍中的真实历史。

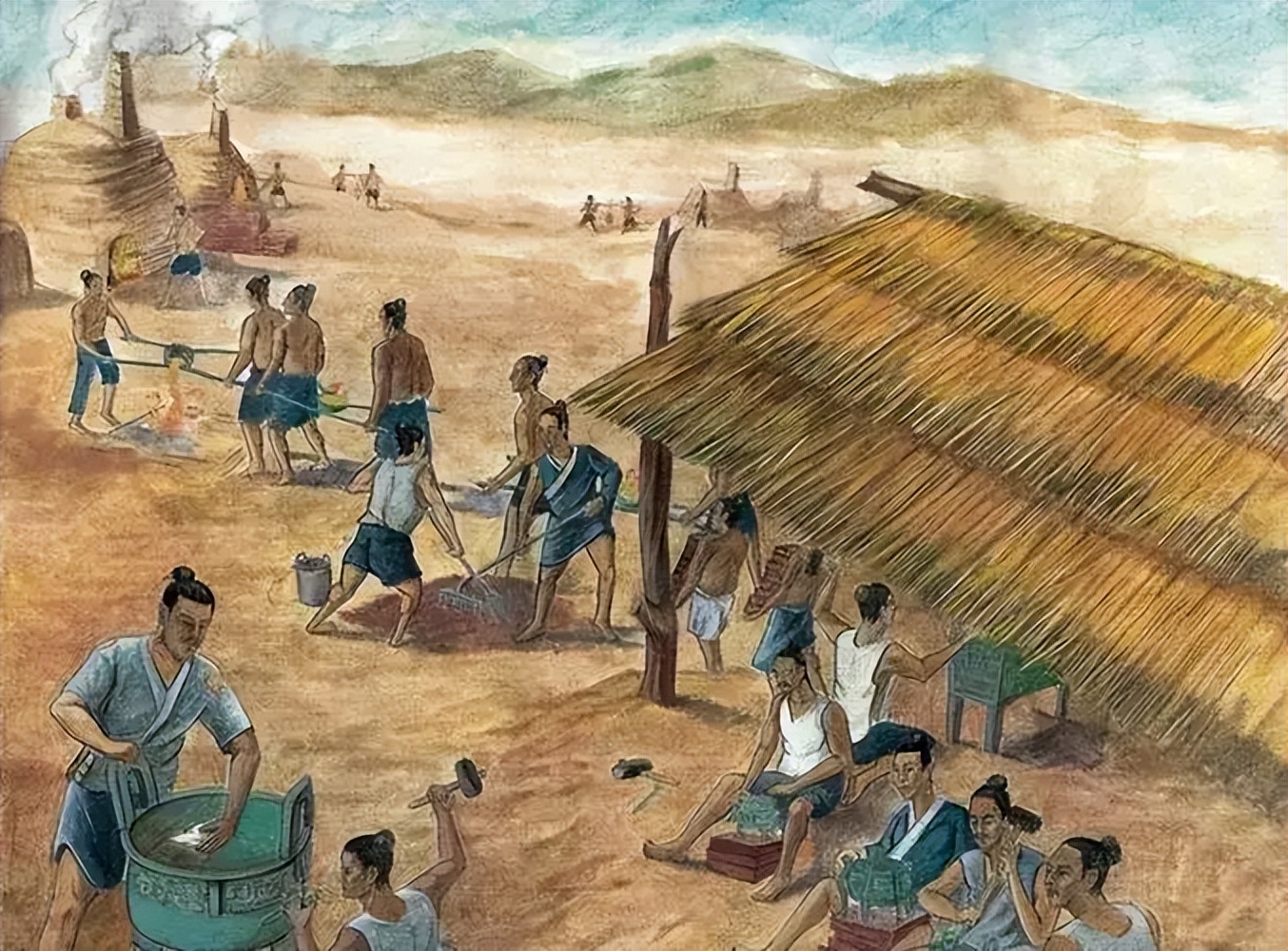

为什么"自由"反而成了负担?庶人和奴隶到底有哪些本质区别?这背后又藏着怎样的制度密码?今天咱们就顺着史料的脉络,揭开西周社会这层令人深思的面纱。

要搞懂"庶人不如奴隶"的怪象,首先得明确两者的核心区别。很多人误以为只是 "自由"和 "不自由"的差异,其实里面的门道远比这复杂,下面从四个关键维度一探究竟。

1. 身份本质:一个是 "编户齐民",一个是 "私人财产"

庶人在西周,算是国家认可的“编户齐民”,拥有户籍和宗族归属。法律明文规定,不能被随意买卖或杀害,理论上享有独立的人格。《尚书·洪范》记载:"谋及庶人",说明国家大事偶尔还会征求他们的意见,虽然多半是走个过场,但好歹有参与的资格。

而奴隶完全是另一回事,他们被视为主人的私有财产,和牛马、兵器并无二样。《周礼·地官·质人》里明确把奴隶和牛马并列,允许在市场上交易。

2. 财产与劳动:自由民的 "枷锁" vs奴隶的 "保障"

庶人看似拥有土地,实则被这些 "资产"绑得死死的。他们通过井田制获得少量 "私田",但必须先无偿耕种贵族的 "公田"。《诗经·小雅·大田》里 "雨我公田,遂及我私",正是这种先公后私的真实写照。

相比之下,奴隶虽然没有任何私有财产,所有劳动成果尽归主人,但其生存底线反而得到了保障。奴隶主为了维持这些 “活财产”的价值,会统一提供基本食宿。

3. 风险承担:自由民独自扛雷,奴隶有主人兜底

这是两者最核心的差距。

庶人看似手握自由,实则独自面对所有风险;奴隶虽无人身自由,却因被视作“财产”而得到最现实的庇护。

在西周晚期的某年春天,一个叫 “免”的庶人站在龟裂的田埂上,眼睁睁看着贵族的公田优先引水灌溉,而自家那百亩私田早已旱得冒烟。他按照井田制规矩,日日先耕公田,待到能照料私田时,秧苗早已枯死大半。

秋收时节,公田的收成全数上缴,他的私田仅收了几十石粮食。扣去来年的种子和全家口粮,连应付贡赋都不够。收税官吏上门时,他卖掉了唯一的耕牛,依然凑不齐数额。最终,土地被没收,妻子被罚为舂米奴隶,他自己被征去修长城,三年后累死在异乡的工地上。

而与此同时,一个叫 “善”的奴隶却过着截然不同的生活。作为卫国大夫的家奴,他因识字被派去管理粮仓。那年关中爆发大饥荒,庶人纷纷逃荒,甚至出现 “易子而食”的惨剧。而善的主人为了保住这些 “活财产”,不仅足额发放口粮,还组织奴隶开垦庄园荒地。善不仅免于饥饿,还因工作得力获得了额外奖赏。

生存的逻辑在这里彻底颠倒:庶人的“自由”意味着独自承担天灾、战乱、赋税的所有风险;而奴隶的“依附”反而换来了最基础的生存保障。当灾难来临,有人在乎你的死活,不是出于仁慈,而是因为你是 “有价值的财产”——这或许就是西周底层最残酷的生存智慧。

4. 社会流动:庶人的 "虚假希望" vs奴隶的 "稳定宿命"

庶人面前看似有几条通往上升的阶梯——军功、荐举、求学,可惜大多只是空中楼阁。《左传》记载晋国赵简子曾承诺 "庶人工商遂",意思是庶人立军功就能晋升,但实际上,军功赏赐大多被贵族垄断,庶人能分到的少得可怜。

教育这条路更是艰难。西周的官学只为贵族子弟敞开,庶人即便侥幸获得识字机会,也因身份所限,始终被隔绝在仕途门外。

而奴隶的处境呈现出另一种现实:虽然没有上升的可能,但也不会有"努力却无果"的绝望。一些拥有特殊技艺的奴隶,如工匠、乐师,因能创造更多价值,往往获得优于常人的待遇。如商代伊尹,原是有莘氏的陪嫁奴隶,凭借卓越的厨艺与智谋被商汤赏识,最终跃居国相,执掌天下权柄——这样的逆袭虽属凤毛麟角,却为奴隶阶层点亮了一缕微光。

庶人不如奴隶的悖论,根源深植于西周独特的 “等级—依附”制度之中。这套体系如同一张无形巨网,将庶人牢牢束缚在责任与风险的中心,却意外地为奴隶提供了某种畸形的“生存庇护”。

1. 双重剥削:自由背后的沉重枷锁

在分封制与井田制的双重架构下,庶人成为国家与贵族共同汲取养分的源泉。他们既要向王室缴纳田赋、承担劳役,又得为封地贵族耕种公田、进献贡品。而奴隶仅需面对单一主人的需求,其劳动价值与主人的财产利益直接挂钩。这种关系反而遏制了贵族的过度压榨——正如古语所言,“毁器伤财,智者不为”,维持奴隶的生存能力显然更符合主人的长远利益。

2. 保障缺失:无所依凭的“自由”

西周奉行 “礼不下庶人,刑不上大夫”的法则,庶人虽享有人身自由,却处于法律保护的真空地带。当权益受贵族侵害时,他们往往申诉无门;而一旦触犯律法,则必遭严惩。反观奴隶,虽不具备法律人格,但其作为 “活财产”的价值促使主人提供基本生存保障。在动荡不安的西周社会,这种源于依附关系的 “被动保护”,竟成了比庶人的 “自由”更可靠的生命线。

3. 固化的命运:绝望与“无望”的对比

宗法世袭制度将社会层级彻底固化,庶人承受着 “努力却难改命运”的精神煎熬,而奴隶因早已被排除在社会流动体系之外,反而不必背负这份期望与现实的落差。

这套制度设计的残酷智慧在于:它将最大风险赋予表面自由的庶人,又将最低保障留给全然依附的奴隶。二者看似处于社会光谱的两端,实则共同构成了西周统治稳定的基石——一个用希望牵制,一个用生存捆绑,在历史的进程中写下了这段发人深省的悖论。

西周 "庶人不如奴隶"的现象,虽然听起来荒诞,确是真实存在过的一段历史。

3000多年过去了,西周的井田制早已消亡,奴隶制也退出了历史舞台,但那段历史告诉我们:真正的自由,不应是孤军奋战的冒险,而应是有尊严、有保障的生存权利。

以史为镜,学会在追求自由的同时,不忘构建一个更具温度的社会。

评论列表