流片和晶圆区别

如果你打开手机或电脑的后盖,会看到一块指甲盖大小的芯片,它是电子设备的“大脑”。但这块小芯片的诞生,需要先搞懂两个关键概念:晶圆和流片。简单说,晶圆是制造芯片的“地基材料”,流片则是“盖房子前的样板房试建”——前者是物理实体,后者是制造过程,两者共同构成了芯片从图纸到实物的第一步。

晶圆:芯片的“超级画布”

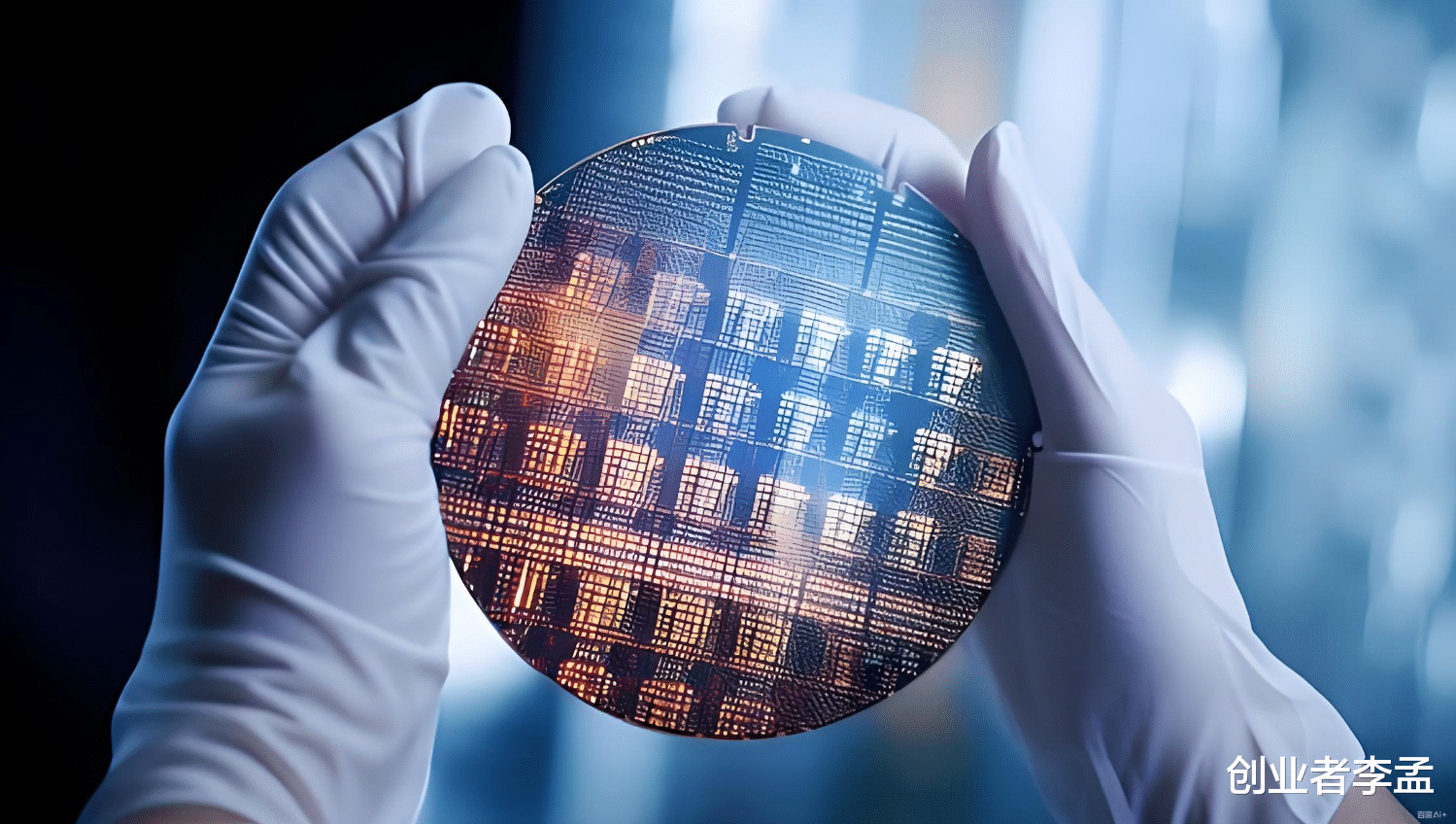

想象你要创作一幅油画,首先需要一块画布。晶圆(Wafer)就是芯片的“画布”,只不过这块画布是用高纯度硅制成的圆形薄片。它的制造过程堪比“从沙子到镜子”的蜕变:

1、提纯:从石英砂中提取纯度99.9999999%的硅(比黄金还纯);

2、拉晶:将硅熔融后拉成圆柱形单晶硅锭,直径可达30厘米;

3、切片:用金刚石锯切成0.7毫米厚的薄片,像切面包一样;

4、抛光:最后打磨到镜面光滑,甚至能当镜子照。

常见的晶圆有12英寸(300mm)、8英寸等规格,尺寸越大,一片晶圆上能“画”的芯片就越多。比如台积电的12英寸晶圆,在7nm工艺下可切割约500颗手机芯片。但此时的晶圆只是“毛坯画布”,上面还没有任何电路,需要经过流片才能变成真正的芯片。

流片:芯片的“样板房”试生产

当芯片设计师画好电路图(类似建筑蓝图),就需要把图纸变成实物,这个试生产过程就是流片(Tape-out)。它就像建筑公司在开工前先建“样板房”——用少量材料验证设计是否合理,而不是直接盖一栋楼。

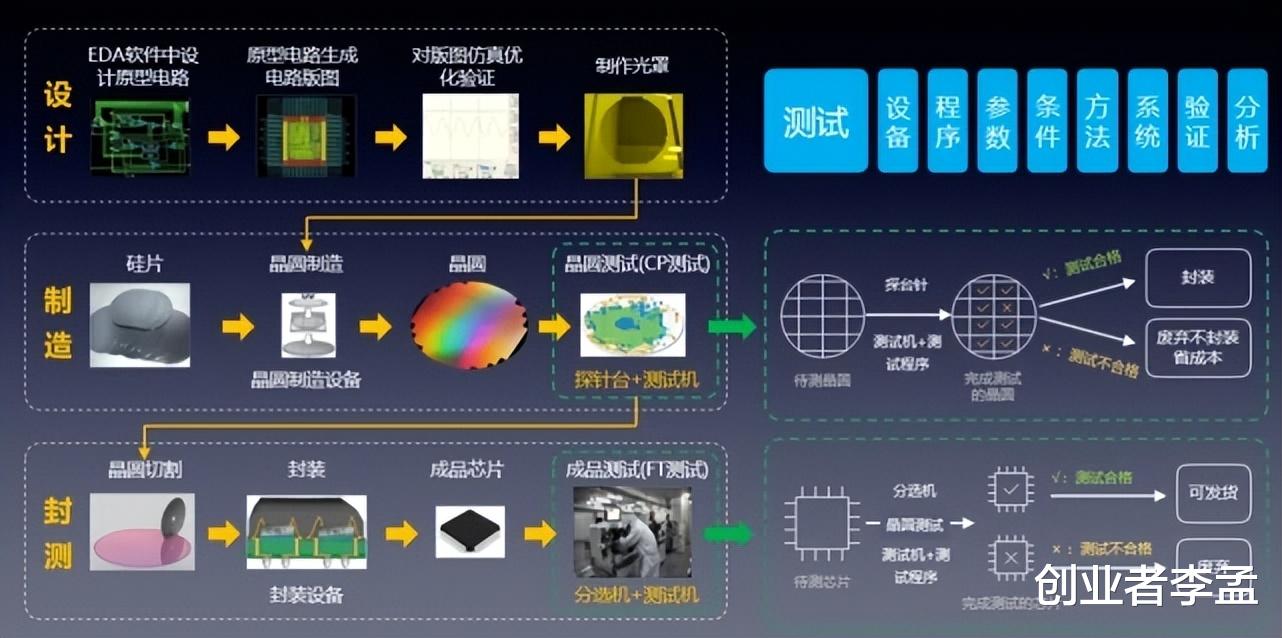

流片的流程极其复杂:

1、设计师将电路图纸(GDSII格式)发给晶圆厂;

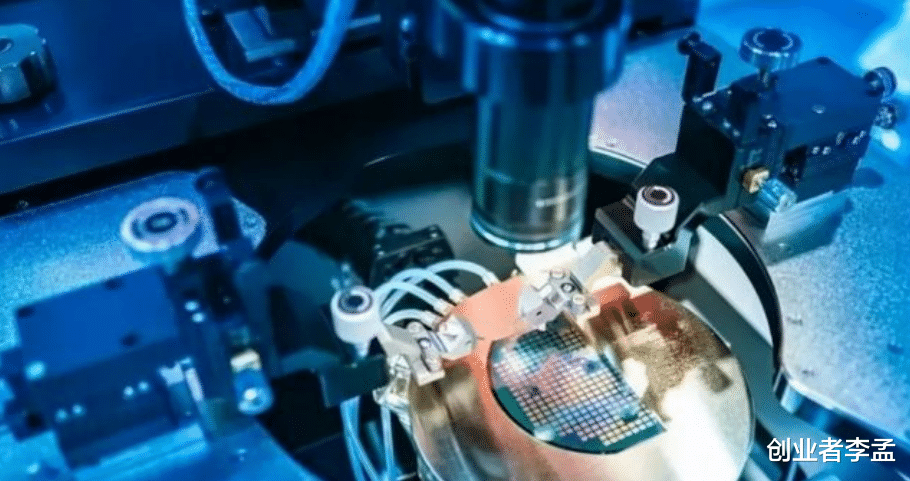

2、工厂制作几十层“掩膜版”(相当于印刷用的模板);

3、通过光刻、蚀刻等上百道工序,在晶圆上“雕刻”出晶体管和电路;

4、最后切割晶圆,得到一颗颗芯片样品。

为什么要流片?

因为芯片设计极其精密,哪怕一个晶体管的尺寸偏差1纳米(头发丝直径的1/7万),整个芯片就可能报废。流片就是为了提前发现问题:比如某段电路漏电、算力不达标,这时就需要修改图纸重新流片,直到所有测试通过才能量产。

成本对比:流片为何是“烧钱游戏”?晶圆和流片的成本差异大到惊人:

晶圆本身:12英寸硅片的材料成本约3000美元/片,量产时采购10万片也不过3亿美元;

一次流片:7nm工艺流片费用高达1.5亿美元!主要因为掩膜版(相当于定制模板)太贵——7nm需要80层掩膜,每层成本超百万美元,分摊到少量试产晶圆上,单颗芯片成本能买一辆特斯拉。

这就是为什么小公司玩不起芯片设计:某自动驾驶初创公司曾因流片失败3次,直接烧掉10亿元资金。而量产后,同样的晶圆成本会降至原来的1/20,因为掩膜版费用被分摊到数百万颗芯片上。

一句话分清两者:材料 vs 过程;晶圆是物理材料,像超市里卖的“空白光盘”;流片是制造过程,像把MP3文件刻录到光盘的“试刻盘”步骤。当你听到“台积电每月产能150万片晶圆”,说的是它能加工的硅片数量;当你看到“华为海思完成5G芯片流片”,意思是他们的设计通过了第一次试生产。下次再听说“某公司流片成功”,你就知道:他们的芯片“样板房”已经盖好,距离量产上市只差最后一步——而这背后,是价值数亿美元的“试错费”和数百位工程师的心血。对此大家是怎么看的,欢迎关注我“创业者李孟”和我一起交流!