就在同一天,一份名为《关于启用新品牌“娃小宗”的通知》的文件流出,明确指出:“因复杂历史问题无法短期内解决,公司决定自2026年起全面启用新品牌‘娃小宗’。”落款赫然是由宗馥莉实际控制的“宏胜系”七家公司。

这不是一次简单的高层变动,而是一场蓄谋已久的战略切割——从品牌、股权到控制权,宗馥莉正在用最决绝的方式,与“娃哈哈”三个字背后的沉重遗产划清界限。

一、真相浮出水面:“娃哈哈”商标竟成烫手山芋?表面上看,这是一次家族企业的权力交接。但深入剖析那份内部文件,你会发现一个惊人事实:“娃哈哈”商标的使用,必须获得全体股东的一致同意。

这意味着什么?意味着即便你是副董事长、总经理、第二大股东(持股29.4%),只要有一名小股东反对,你就无权使用这个陪伴中国人近四十年的品牌。

而这,正是宗馥莉辞职的核心动因。

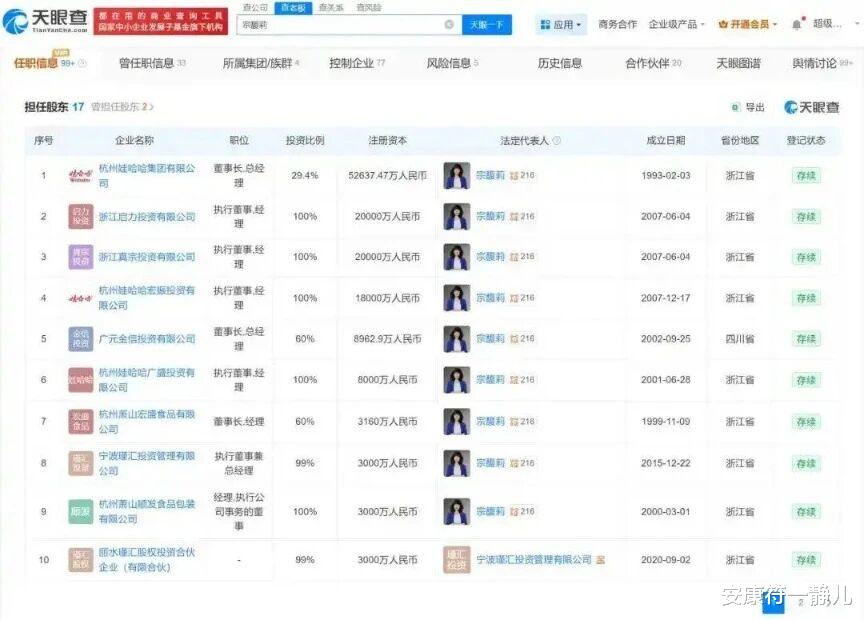

根据天眼查信息,目前娃哈哈集团的股权结构为三方共治:

杭州上城区文商旅投资控股集团有限公司(国资背景持股46%)宗馥莉(个人持股29.4%)娃哈哈基层工会联合委员会(职工持股平台持股24.6%)

这种混合所有制结构源于上世纪90年代企业改制的历史遗留问题。当年宗庆后带领娃哈哈从校办工厂起家,逐步发展为全民所有制企业,后经历股份制改革,形成了如今“国有+私人+员工持股”的独特格局。

问题是:在这种架构下,“娃哈哈”商标所有权究竟归谁?法律上长期模糊不清。而宗庆后凭借其强大的个人威望和管理能力,维系了近三十年的品牌统一使用。

如今他离世,矛盾集中爆发。

宗馥莉虽掌舵经营多年,但在重大决策上仍受多方掣肘。尤其在品牌授权、渠道调整、新品研发等方面,每一次推进都可能遭遇“合规性审查”。久而久之,她意识到:继续依附于“娃哈哈”这块金字招牌,反而成了发展的枷锁。

于是,她选择另起炉灶——打造属于自己的品牌:“娃小宗”。

三、“娃小宗”不是叛逃,而是新一代企业家的觉醒很多人将宗馥莉的行为解读为“脱离父业”“另立门户”,甚至质疑她是“放弃继承”。但如果我们跳出情绪化判断,就会发现:这恰恰是中国第一代民企接班人走向成熟的关键一步。

宗馥莉并非没有努力过。自2018年执掌品牌公关部以来,她主导推出了AD钙奶×喜茶联名、营养快线×周杰伦IP合作、瓶身定制等年轻化营销策略,成功让娃哈哈重回Z世代视野。

但她很快发现:再创新的包装、再潮的联名,在“娃哈哈”这三个字背后,始终带着一种挥之不去的“老派气质”。消费者记住的是品牌,而不是她这个人。

换句话说,她一直在替父亲的品牌打工。

而“娃小宗”的诞生,标志着她终于从“品牌守护者”转变为“品牌缔造者”。这是一个质变。

2.构建独立商业闭环的战略野心值得注意的是,“娃小宗”商标认证的企业主体是宏胜饮料集团有限公司——这家公司早在1993年就由宗庆后创立,长期作为娃哈哈的代工体系存在,后由宗馥莉全面接管并独立运营。

“娃小宗”国际商标分类5、29、30、32,其商标服务范围涵盖茶饮料、矿泉水、苏打水、果汁饮料、奶制品、植物饮料、咖啡、啤酒等。“娃小宗”首款无糖茶新品,口味为“凝香乌龙”,圆瓶瓶身配中式水墨画的设计,市场售价每瓶4元。

目前,宏胜系在全国拥有20余家生产基地,覆盖饮料灌装、包装材料、物流配送全产业链。可以说,宗馥莉早已悄悄搭建起一套完整的“平行系统”。

如今以“娃小宗”为旗帜,实则是将这套隐藏多年的产能、渠道、供应链资源彻底激活,形成一个不受娃哈哈集团制约的独立商业生态。

这才是真正的“轻资产+重制造”模式升级。

3.“娃小宗”命名的深意:致敬与割裂并存有人问:为什么不取个全新的名字?为什么要带一个“娃”字?

答案或许藏在文化心理中。“娃”不仅是娃哈哈的品牌符号,更是宗氏家族的情感图腾。保留“娃”字,是对父亲创业精神的致敬;加上“小宗”,则是明确宣告:这是属于新一代的事业。

它不像“农夫山泉”那样彻底去人名化,也不像“李宁”那样陷入“创一代回归”的尴尬轮回。“娃小宗”是一种温和而坚定的告别——既尊重过去,又不容混淆未来。

四、娃哈哈的未来:是涅槃重生,还是渐行渐远?宗馥莉的离开,对娃哈哈集团而言,无疑是一次巨大震动。但我们也应看到,这场变革未必全是坏事。

长期以来,娃哈哈的治理结构被外界诟病为“人治色彩浓厚”“缺乏现代企业制度”。宗庆后一人说了算的时代固然高效,但也埋下了接班难题。

如今宗馥莉主动退出,反而给了其他股东重新谈判的空间。无论是引入战略投资者、推动混合所有制改革,还是启动IPO计划,都有了更大的操作余地。

更重要的是,当“娃哈哈”不再被某一家族成员完全掌控时,它的公共属性将进一步增强,有利于品牌长期稳定发展。

对于老用户来说,“没有宗馥莉的娃哈哈还是那个娃哈哈吗?”这将成为一道心理门槛。

但从市场角度看,娃哈哈的产品矩阵依然庞大,AD钙奶、纯净水、八宝粥等经典品类仍有强大生命力。只要产品品质不变,渠道不塌,短期影响有限。

真正需要警惕的是:如果后续推出的新品缺乏创新、营销乏力,消费者会迅速用脚投票。

3. 行业启示:家族企业如何跨越代际鸿沟?宗馥莉事件为中国众多民营企业提供了一个典型样本:

接班不是简单的职位继承,而是价值观、治理结构、品牌话语权的全面重构。

很多二代接班失败,并非能力不足,而是被困在父辈的巨大阴影中,无法建立属于自己的权威体系。宗馥莉的做法告诉我们:有时候,暂时的分离,是为了更长远的并行。

宗馥莉的困境,其实折射出中国大量家族企业在发展过程中普遍面临的“品牌主权缺失”问题。

▶ 历史遗留:商标归属不清成定时炸弹类似案例比比皆是:

雷士照明:吴长江与投资人因品牌使用权对簿公堂;真功夫:蔡达标与潘宇海兄弟反目,品牌陷入长期诉讼;海底捞:张勇通过VIE架构牢牢控制品牌,避免分裂。这些都在说明:品牌不仅是资产,更是控制权的核心载体。

而许多早期创业者出于融资、改制、避税等考虑,未及时厘清商标归属,导致后期接班或扩张时步步受制。

▶ 解法之一:提前布局“双品牌战略”我们建议家族企业尽早规划“母品牌+子品牌”双轨制:

母品牌用于维持现有市场与情感连接;子品牌由接班人主导,承载创新与未来方向。例如:

华为 vs 荣耀(虽已出售,但逻辑成立)小米 vs 黑鲨(尝试失败,但方向正确)吉利 vs 极氪(成功案例)宗馥莉走的正是这条路——只是她走得更早、更果断。

▶ 解法之二:推动治理结构透明化家族企业不必排斥外部力量。相反,引入专业董事会、独立董事、ESG管理体系,才能实现从“家长式管理”向“现代公司治理”的转型。

宗馥莉若留在娃哈哈,本可成为这一改革的推动者。但她选择了另一条路:先走出体制,再以市场力量倒逼变革。

这是一种智慧。

六、结语:宗馥莉辞职那天,朋友圈流传着一张照片:她在办公室收拾行李,桌上放着一瓶AD钙奶。

有人说她辜负了父亲的期望,有人说她背叛了民族品牌。但我想说:她只是做了一个清醒的女儿、理性的企业家该做的事。

她没有躺在父亲的光环里吃老本,也没有在复杂的股权迷宫中妥协求存。她选择了一条最难走的路——自己打江山。

也许五年后,“娃小宗”会成为一个比“娃哈哈”更年轻、更灵动、更具国际范的新国货代表;也许娃哈哈会在新管理团队带领下焕发第二春。无论结果如何,我们都应尊重这场勇敢的试验。

因为在中国经济转型升级的今天,我们需要的不只是传承,更是突破;不只是稳定,更是变革。

而宗馥莉,正站在这个历史性转折点上。

文末互动:您是否对宗馥莉的辞职有了新的认识?您认为“娃小宗”品牌能否成功?娃哈哈的未来将走向何方?“如果您是宗馥莉,您会选择留下还是另起炉灶?为什么?”欢迎在评论区留下您的观点。